分節を超えて感じる感性 〜ダイアログ・イン・ザ・ダークで改めて感じた「Object的視覚」偏重の弊害

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は非視覚的な感性がこれからもっと求められてくるのではないか、という話を書きたいと思います。

視覚偏重のObject的認識

現代人の生活・とくにビジネスの場では「視覚偏重」が強まっている気がします。

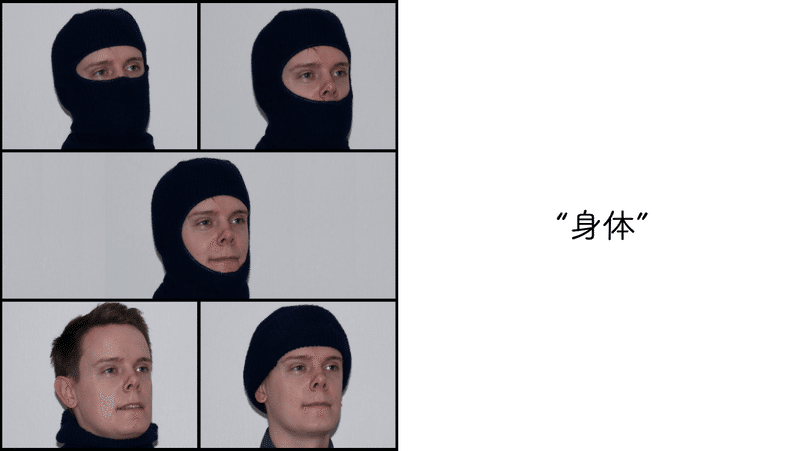

よく、講演などの時に下のスライドを出すのですが、

オフィスでは「音を出してはいけない」「においを出してはいけない」「食べ物を食べてはいけない」「動き回らずに座っていなければいけない」といったように五感のほとんどが塞がれ目だけを出して、視覚と情報しか使わずに仕事をしていることがほとんどだと思います。(左上の写真)

「視覚」は同時に認識できる情報の量が多いですし、かつ「分かりやすい」ので効率的です。しかしそればかりに頼っていると、認識や思考が「外的・客観的・目的的」になってくる気がします。

この「外的・客観的・目的的」という性質は、言い換えるなら「Object(対象)」的な認識の特徴な気がするのですが、「Object」的感覚の最たるものが視覚です。

①外的(内側と外側)

視覚というのは外側に向けられています。視覚は基本的に表面の光の反射によってモノを把握するので、その意味でとても「外的」で表面的な認識だと言えます。

「objective world」という単語は「対象世界」「外的世界」というような意味ですが、それは自分がその内側にいるというよりは、どこか外側の世界をみている感覚があります。触覚や内臓感覚では自分の内側に刺激を感じますが、視覚の場合、基本的に「対象」は自分の外側にあり、外側からしかみることが出来ません。

自分で自分の腕をみたり、鏡で自分の顔を自分の目でみていても、外から表面を認識することになります。自分の身体ですら「モノ/対象object」としてみるのが視覚です。

②客観的(主客の分離)

また、視覚は主体(見る側)と客体(見られる側)を明確に分けます。視覚の機能において顕著なのは「形」「輪郭」という境界線です。自分はここからここまで、あの人はここからここまで、あれはここからここまで、という風に世界を切り「分ける」のです。

聴覚や嗅覚では「どこからどこまで」でと世界やモノを切り分けることが難しく、だからこそ自分もそこにつながっているようなある種の一体感がありますが、そのせいで視覚に比べると客観性の低い「低次感覚」に位置づけられたりします。

「客観的Objective」というのは、主と客がわかれているからこそできるからです。主体が自分の状況や感情には振り回されずに「モノそのもの」を認識できている、それが「客観的」ということです。厳密にはどうやっても主観性をゼロにはできないわけですが、視覚はとくに内外分離の感覚によってそれを「客観的」だと思い込むわけです。また「モノ」は客観的に考えられる時には静的な印象になり、「変わらずにそのようにある」というように思い込まれがちです。実際には時々刻々変化していくわけですが、あたかも変化しない性質のように思い込まれるわけです。

③目的的(意図と目的語)

ところで、「主体」「客体」はそれぞれ、英語では「Subject」「Object」といいますが、これは英文法にいうSVOの「S」と「O」、つまり「主語」と「目的語」です。

一時期すごく流行ったOKRの「Objective目標」もそうですが、Objectには行為の目的・目標というようなニュアンスがあります。そしてこれは主語の「意思」に紐付けられます。動詞のあとに目的語として置かれるので、主語の側が目的語のものを「動かす」というような感じが強くなるのですよね。主語が行動する主体であり(能動態)、目的語の側は主語の意のままに行為される(受動態)という感覚は、まさに西洋近代的なものですが、この構造が必ずしも当てはまらないこともあります。たとえば

「I see birds.」

などのような文において、鳥が見えるという自体は主語の意図的行為によるものでは本来ありません(中動態)。ですが、西洋的視覚は主語と目的語を切り分け、主語の側に「意図」という行為の原因を帰着させます。その結果、主語>目的語というヒエラルキーが生まれ、目的語を「主語」の目から価値づける構造になりがちなのです。

ダイアログ・イン・ザ・ダークでの体験

ところで昨日、家族で『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』を体験してきました。(家族で体験するのも企業のチームで体験するのもとてもおすすめなのでリンクを張っておきます)

これはざっくりいうと、視覚障害者の方のアテンドに導かれつつ真っ暗闇を歩き、色々な体験をするアクティビティなのですが、自分のも人のもモノも輪郭がまったく見えないほどの暗闇で2時間ほどすごすうち、認識のモードが変容する体験ができます。

視覚的認識が「外的・客観的・目的的」であるのと対照的にいうと、もっとこう、「内的・状況依存的・対話的」な感覚になるんですね。

①外的→ 内的

光が一切なくなると自他の境界やものの輪郭がなくなって、一体的な感覚になります。以前こちらの記事で紹介した、ダイアログ・イン・ザ・ダークのダイバーシティラボ・首席研究員の檜山晃(ひやまっち)さんの言葉がそれを表しています。

「ダイアログ・イン・ザ・ダークに晴眼者の方が来ると、最初のうち、盲のスタッフとどう接していいか戸惑う方もいます。でも真っ暗なところにいってしばらくすると、そこに境界がなくなるんですね。見える/見えないという境がなくなり一気に打ち解けて深くつながる感じがあるんです」

暗闇の中では他者も「外側」にあるものというより、暗闇の中でひと繋がりの中にある「内側」として感じられてきます。声がする方向でみんなの位置を把握するときにも分離した感覚はなく、つながっている感じがあるんですよね。

②客観的→ 状況依存的

ヴァルター・オングの『声の文化と文字の文化』でも挙げられていた特徴ですが、視覚には「客観的」で「不変」的なものとして認識する傾向があるのに対し、他の感覚はもっとその時々でうつろう「状況依存」的な感覚です。

今回も暗闇に入る前、前室で案内役のたえさんからこんなディレクションがありました。

とにかく意識して声や音を出して伝えてください。どこにいるかとか、立ち上がります、とか。暗闇では表情を見て「大丈夫ですか?」と心配してくれたりはしませんから気持ちも声で伝えるようにしてください。声を発していないと「いないこと」になっちゃいます

そう、非視覚感覚の世界では人やモノは変わらずにある保証はなく、その都度「生起」されなければ存在が世界に現れてこないのです。そしてその現れはその存在単体といういうよりも相互の関係の中で常に変化します(状況依存的)。

お互いに自分の位置を示す時もユークリッド空間のX座標、Y座標のような「客観的位置」の了解があるわけではないので、少しずつ相対的に変化しながらコミュニケーションを積み重ねていく必要があります。

③目的的→ 対話的

また、たとえば相手に動いてほしい場合、明るい場所で見えている時には「ちょっとこっちにどいて」といったように主語→目的語的な「指示」になりがちですが、暗闇だとそもそも相手の場所や状態がわかりませんから「〇〇さーんどこにいますかー?」と声をかけて相互にコミュニケーションすることが必要になります。

自分の意図で相手を動かす、という一方通行の目的的な関係ではなく(それは相手を「意図のないモノ」のように扱うことかもしれません)、もっと対話的な関係です。

見える分節を超えて感じる力

そういえば昨日、こんなツイートをしました。

キャップで割と雑な格好をしているので年齢や肩書で人を判断する人が結構わかりやすい

— 若宮和男(起業家/アート思考キュレーター/福岡女子大客員教授 (@waka_uq) May 22, 2022

年齢を知って急に敬語になる人とか会った時はすごくぞんざいな態度を取られたのに、あとで肩書みてすり寄ってくる人とかはあんまり信用しませんw

逆にあとで年上だと知ってもそのままタメ口でがんがん来る人は好き

これ本当に最近思うのですが、とくに「昭和型」の古い世界では「年齢」とか「肩書」とか「分かりやすい分節」や「見た目」で判断する人がすごく多い気がします。(別のSNSでは共感のコメントがたくさんつきましたw)

メディアの取材でも、レガシーなマス媒体ではなぜか年齢を確認され、「若宮和男(46)」とか書かれるんですね。いや、別にいいですけど、その情報ほんとに要ります?wって毎回思います。

これももしかしたら「視覚偏重」と似たような「分節」依存のせいな気がします。なぜ視覚がいま優位になっているかというと「分かりやすい」からですが、それは「分ける」ということによって可能になります。分節によって何かをラベリングするわけです。しかし、たとえば「日本人」という分節の中にあっても人はそれぞれちがい、「赤」という色にも無限のバリエーションがあるように、本来人は「年齢」や「肩書」のような「分節」で切り分けてしまえるものではありません。

そうした個の内実は、視覚と同じく外側から表面的にみているだけでわかるものでもありませんから、本当にその人を知ろうとすれば、内側につながる意識や「対話」が必要なのです。

僕が見た目や肩書で判断する人とはあまり仕事したくないなあ、と思うのはそういう人は、おそらく僕という一人の人間に興味を持って付き合おうと思っているのではなく、外側からあたかも何かに役立つ「モノ」のようにみている気がするからです。(そうした人とは仕事で絡んでもあまりろくなことにならないので、キャップを失礼と思うならかえって気に入られなくて便利wと思っています)

また外側から見える分節でしか人を見ていない人は、感性も鈍っているという気がします。

ダイアログ・イン・ザ・ダークではにおいの変化や音の反響、足元の触感の変化に驚くほど敏感になります。もちろん、こうした変化は実際には日常世界でも同じように起こっているのですが、視覚に頼ってばかりいるとそれ以外の感覚を使わないことに慣れてしまっていて、それ以外の感性が鈍ってしまっています。

年齢や肩書や見た目や、そうした「外からわかる分節」で人を判断することは簡単です。しかし実際には見た目だけで本当のジェンダーはわかりませんし、歳が上だから下だから、というのも偏見にすぎません。その人の本当のありようや、ましてやその人の感情というのはとても繊細で分かりづらいものではないでしょうか。それを外からみえるもので「分かる」とおもうのは、乱暴なキメツケにつながりかねません。

SDGsの時代、マネジメントやコミュニケーションにおいては、見えないものを捉えようとする姿勢とそれを感じ取る繊細な感性がこれからますます重要になってくるのではないでしょうか?そしてこうした「非視覚的感性」こそが表面的ではなく人と人が本当につながるために必要なスキルではないか、という気がしています。

↓Voicyでもちょっとちがった角度からお話したのでよかったらどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?