ニセモノの反対はホンモノか? ― コロナ禍は大断層⑤

あなたが社会人になった時、なにをもらいましたか。

「印鑑と万年筆と腕時計」が社会人になったお祝いの定番だった時代があった。万年筆はステイタスであり、憧れであり高価だった。海外の万年筆のモンブラン、パーカー、ペリカン、ダンヒルに、日本製のセーラー・プラチナ・パイロット万年筆と、重厚なケースに入った万年筆をいただいて「大人」になったと感じたりしたが、実際にはあまり万年筆は使わなかった。

1884年に輸入され、国産万年筆がつくられ、50年後の1940年には世界第2の万年筆輸出国となるくらい、日本人が万年筆で漢字・カタカナ・ひらがなを縦に書けるよう工夫しながら、英語など横文字も書きやすい独創的な万年筆をうみだした。明治・大正・昭和と、日本人の行動様式が筆スタイルからペンスタイルへと変わったが、ペン文化の頂点に君臨したのが万年筆だった。万年という名前からも、万年筆は一生ものだった。親子代々ひきつがれることもあった。

戦後の1949年、プラスティック成型機で万年筆の軸が量産できるようになった。その後ボールペン・サインペンの登場で筆記用具は多様化し、またワープロやパソコンやスマホが開発されたことで文字を書く量が激変した。

「いいモノを安く」という「大量生産・大量消費」によって文字を書く道具が次々と生まれ広がっていくなか、万年筆は一人一人の書き方や好みにあわせたカスタムメイドの高級万年筆としての市場を拓く。「マニア」「愛好家」の支持のもと、高級腕時計と同様に、日本のカスタムメイド万年筆は日本のモノづくりの本質である「機能性×精神性×洗練×多様性」をおさえ、日本のみならず世界にも評価されるものとなっている。しかし「匠の技」だといって、特別扱いはされるが「オプション」扱いされがちである。

スーツもそう。

かつては職人が一人一人の体にあわせ、時間をかけて仕立てたスーツが大量生産でホンモノに「似せた」スーツとなり、安く誰もが買えるようになった。どんどん品質もよくなった。「ホンモノみたい」と思うようになった。それは悪いことではない。

しかしホンモノのスーツが高く売られると、「悪」に思われるようになった。どうしてこんなに高いの、ちょっと儲けすぎじゃないの、意味わからんといわれたりする。「コスパ」という言葉をフィルターに、ホンモノがメインから外されていく。このようにして、「ホンモノに似せたモノ」が市場を支配するようになる。すると「ホンモノ」がわからなくなっていく。お客さまの気持ち、姿、動きを想像して、理解して、こだわって、モノづくりをしてきた職人が減っていくと、ホンモノのモノづくりの想い・考えを理解して、あこがれて愛着してきた人々が減る。モノづくりの人が減って、認める人が減ると、またモノづくりの人が減る。このような悪循環で、マユファクチャリング文化が衰えていく。

日本人の想像力が、モノづくりの本質である。

その想像力が弱くなってきている。たとえば花嫁の差し色、「紅一点」を差すことで、全体を変えた。小さなものに意味を付与して、全体を大きく変えた。日本画は、障子や襖や屏風・衝立などへの小さな点から始めて、連鎖して広げていくという描き方をした。一発勝負だから集中して描いた。それがパソコンを使うようになって、簡単に消したり加えたりして広げられなくなった。パソコン時代になる前は、ゴールのイメージを持っていた。どのようにしたら施主に満足してもらえるのか、どういう姿を自分はめざそうとしているのか、完成までの過程(プロセス)を想像するといった力が、パソコン時代になっておちていった。エンジニアリング・マニュファクチャリングの基盤が落ちていった。こうして本物がつくれなくなった。

鉄砲の話をする。

1543年に種子島にポルトガルから鉄砲が「伝来」したということは、歴史の教科書で習う。すごいのは、その後である。種子島時堯が鉄砲伝来の1年後に職人に依頼して数十挺の鉄砲をつくらせた。そして当時日本最大の貿易・商工業都市であった堺の商人がその鉄砲製法を種子島の職人から学び、自ら鉄砲をつくり、織田信長の石山本願寺の戦いや長篠の合戦などの戦場に、大量の堺製の鉄砲が投入され、信長の天下布武の原動力となった。古代からの承継されてきた日本鋳造・鍛造といった技術が鉄砲製造を可能にしただけでなく、日本人がつくった鉄砲の品質が短期間で世界レベルとなり、世界の戦場で使用された。「おおもと(大本)」を上回った。

漂着船に乗っていたポルトガル商人から購入した鉄砲から数十年で、なぜ日本製の鉄砲が世界の戦場で使用されるほどの高性能な鉄砲として、「おおもと」を上回ることができたのだろうか。日本が承継・発展しつづけた高度な技術力があったからというだけでは説明はつかない。なにが日本でおこっていたのか。当時の日本は戦国時代。鉄砲の購入者は戦国武将。生きるか死ぬかの武将たちは金に糸目をつけず、鉄砲を堺の商人に発注した。堺の職人たちは武将の要望に応えて、「良い」鉄砲をつくった。日本のいたるところで戦場がおこなわれ、武器によって戦いの勝敗が左右されるので、戦国武将は我先に鉄砲を買い求めただけでなく、戦場での戦い方にあった品質・性能への要求が高かったため、鉄砲の技術革新が飛躍的に進んだ。そしてついには世界レベルの品質の鉄砲となり、世界に輸出されることになった。

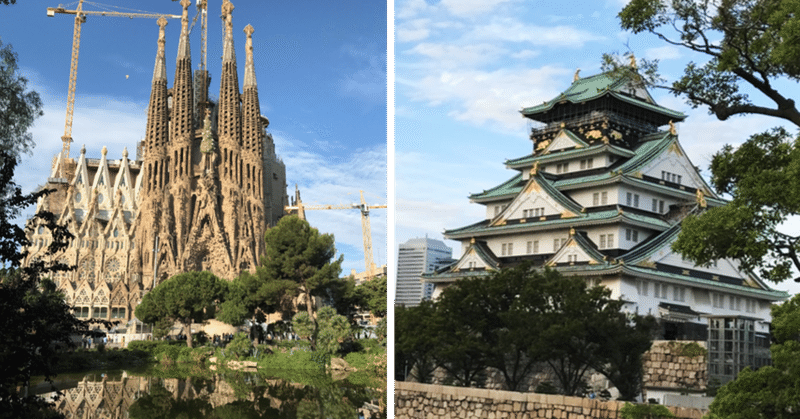

その鉄砲をもって天下統一した豊臣秀吉は大坂城をつくった。現代大阪人は大阪城が好きである。秀吉の大坂城以降の400年間、大阪には数多くの建築物がつくられたが、フランス人にとってのノートルダム大聖堂、スペイン人にとってのサグラダファミリア、イタリア人にとってのミラノ大聖堂のように、大阪人にとっての大阪城は「シンボル」であり、大阪の「アイコン」である。

その大阪城を現代技術でつくるのは困難だという。パソコンもCADもドローンも使えないなかで、巨大な建造物をつくるのは今の日本人にはむずかしい。そもそも当時の日本人にはあったが、現代の日本人になくなった力もある。しかし正確に言えば、つくれないのではなく、つくることができないのである。

秀吉が大坂城建造に投下したお金と人を現代において用意できない。世界大三墳墓のエジプトのピラミッド・中国の始皇帝陵・日本の仁徳天皇陵(大仙陵古墳)も現代はつくれない。これも、つくれないのではなく、つくることができない。金と人と時間があれば、現代でもつくれる。当時の権力者はそれをつくる権力を持っていた。だから法隆寺も東大寺も四天王寺もつくれた。さらにつくり手たちは建造物の「施主」の気持ち、想いを想像して、物質的なデザインだけではなく、普遍的な精神的なデザインを織り込んだ。だから現代の私たちにとって、現代の高層ビル以上に1000年以上前の建造物に感動するのである。

1000年以上前の建造物だけではない、150年前の建造物もそう。

現代に残る写真で見る幕末の日本の江戸、京都、大坂をはじめ甍が並んだ町はとても美しかった。今でも旧東海道の関宿や中山道の奈良井宿、妻篭宿など江戸時代の面影が残っている町並みは息をのむほど美しい。それらは10年20年でつくられたのではない。50年100年200年もかけてつくられた。だれか一人がつくったのではなく、町に働き住む人々の想いや価値観やプロトコールが共有され、それが次の人また次の人へとつないでいき、時代をかけてつくりだされた。この繰り返すつないでいくが「文化」の本質であり、住む人がそれぞれの「文化」を理解して共有していけば、本物となり美となる。しかしその文化がなくなったらバラバラとなる。作為では本物にはたどりつかない、無作為が本物をつくりあげるものである。

では本物とはなにか。

本物とは、偽物や作り物ではないということ。本物の「本」とは、 樹木の根もとのことで、手本といったり見本といったり標本といったりする。「本」は真似できる。では偽物とはなにか。本物に似せてつくったまがい物、本物によく似ているが、本物ではないもの。

そうなると、偽物の反対語はなにか。禅問答のようだが、偽物の反対は本物ではないか。しかし「真偽」といったりする。真実と偽り、まことかうそか。真実、真価という。すると、偽物の反対は「真物(しんぶつ)」となる。

この真物に精神性が込められる。たとえば仏師は「木から仏を彫りだす。魂を入れる」といったりする。まさに物質的デザインに精神的デザインが刻まれるということ。本物は物質的デザインだが、真物には物質的デザインに精神的デザインが入る。「真」は真似できない。

コロナ禍後のキーワードは「本物」ではなく、「真物」である。リアルとバーチャルの二項対立ではなく、物質的デザインと精神的デザインを組みあわせた「真物」をめざす。コロナ禍のなか、偽(にせもの)から卒業して、「真価」とはなにかを考え見極め、それをめざして、自らを鍛え磨き、コロナ禍後に臨んでいく。

コロナ禍について半年間多面的に考えCOMEMOにて情報発信しているが、コロナ禍後社会を考える連続講座を開催する。ご関心のある方はぜひご参加を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?