生涯働けるってことは悪いことではない

超高齢少子化と人口減少が不可避だと本当はわかっている官僚は、いろいろ手は打っている。税金というか歳入を減らさないために。

女性活躍なんたらもその一環だし、高齢者の就業促進もそれ。年金の改革もそうだ。

少子化で今後支え手となる現役世代が減る一方で、高齢人口が増え続けるわけだから、今までのように「高齢者を現役が支える」というモデルは通用しなくなる。

とはいえ、高齢者を見捨てるとは言えないわけだから、今まで支えられる側だった高齢者の年齢定義を後ろ倒しにしようとする。年金受給開始が65歳へと後ろ倒し以降しつつあるのもその一環だし、在職高齢年金の受給額制限もそうだ。

ちなみに、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計額が50万円を超えると、年金が減額される。が、この50万円という基準はどんどん上がっていくだろう。

要は、働けるうちは何歳だろうが現役でいて働けというのが国の方針である。

但し、財政のことしか考えていない国とは別に、「働けるうちは働く」というのは個人的に悪いとは思っていない。

そもそも、今の65歳以上の就業率が低すぎるのである。

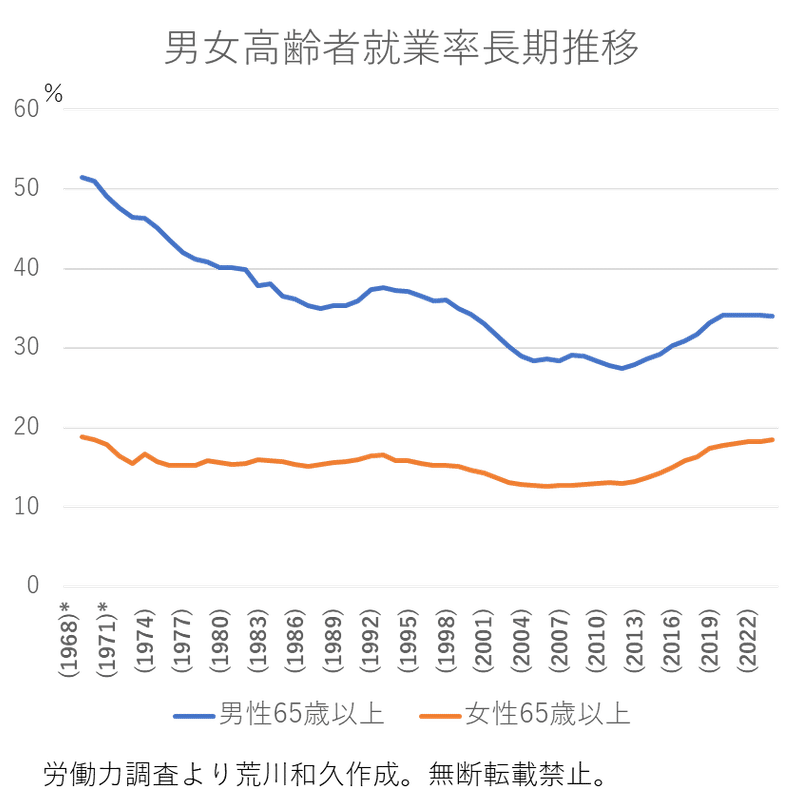

2023年時点で65歳以上の就業率は男34%、女19%であり、ここ20年くらいは上昇してこの数字なのだが、勘違いしてる人も多いが、1968年では65歳以上の高齢男性の50%は就業していた。

戦前の、農業や自営業の多かった時代は就業率はもっと高かっただろう。

高齢者の就業率が下がったのは、会社員などの雇用労働者比率が高まり、定年退職というものが既定路線となったためでもある。

女性も江戸時代までは男性並みに就業率は高かった。就業率どころか兼業していた。農業やっていた女性は、農閑期は養蚕業・機織りもやっていた。金貸し業の女性もいた。

地方だけではなく江戸や大阪などの都市でも夫婦は銘々稼ぎといってどちらも仕事をしていた。そもそも夫婦であっても財産権は別だから。

時代劇によく出てくる「博打好きの夫が借金のカタに女房の着物を勝手に質に入れる」みたいな演出があるけど、あれ江戸時代では窃盗の罪になる。

大体、年金など福祉制度なんかないのだから、生きる以上働くのが当然だったわけで。

生涯現役で働くというのは決して異常なものではない。

こんな記事があった。

福岡県うきは市の高齢化率は全国平均の29.1%を大きく上回る35.6%で、お年寄りたちだらけの場所だったらしいが、そんな高齢者の悩みが「お金がなくて生活が苦しい」と「生きがいがない」ということだった。

それを一石二鳥で解決しようと、おばあちゃんたちだけの事業を開始したというもの。

文中にあるこの言葉がとてもいい言葉である。

「喜ばれる喜びが生きがい」

仕事をするということは単にお金を得るということだけではなく、自分の行動が誰かのためになっていると実感できることである。たとえそれが見知らぬ誰かであっても。

誰かが自分の行動で喜んでくれるという実感は、自分の喜びになるし、その自分の喜びはまた仕事という形で誰かの喜びに転換できる。

この「喜びの循環」こそが生きているということなのだ。

何歳であっても、動けるうちは仕事をしたほうがいい。特に、おじいさんなんて定年退職して何もすることがないと老け込むし、クレーマーになるし、病気になるし、早死にするだけで何もいいことがない。

国は年金を払いたくないがために高齢者を働かせようとしているが、それはそれとして個人の視点で考えれば、働いた方が心身の健康にもいい。別に週3日程度短時間の労働でもいい。働く場所が外にある、出かけていく場所があるということが大事。「居場所より出場所」という話ね。

皮肉にも、戦後構築された社会主義チックな福祉が、逆に人間の役割と生きがいを奪い、単なる国の納税のための国畜と化してしまったのかもしれない。

こういうこと書くと「病気などで働けない人もいるんだから」とかクソリプ送ってくるのもいるんだが、働けない人を救う話は別の手当の話。あくまで働ける人は年齢に関係なく働いた方が、個人のしあわせになるでしょという話である。

特に趣味などがない人は、老後に趣味を無理やり見つけるより働いた方がいいと思う。

前掲の記事で、働くおばあちゃんのこんな言葉がある。

「歳を取っても学ぶことはたくさんありますよ。可能な限り働いてピンピンコロリで逝きたいです!」

長年の会社勤めを辞めて、文筆家として独立しました。これからは、皆さまの支援が直接生活費になります。なにとぞサポートいただけると大変助かります。よろしくお願いします。