標高2300メートルにある美術館で零下55度の北極圏の写真展を見るー地球温暖化と北極海航路のゆくえ

今回は地球温暖化の問題を多角的に見ようという話をします。

「温暖化の可視化」が加速している(ように多くの災害を目にして人々は感じつつあります)。気候変動への対処として、要因であろうもの(例えば二酸化炭素)の削減と(河川などの)インフラ整備の2つがあります。現在は圧倒的に前者の実行が話題の中心ですが、今後、後者への議論も盛んになっていくはずです。そこで一つ気になることがあります。

この温暖化によって政治・経済的恩恵をえる可能性が高い地域があるのです。ロシアがその筆頭にあがっています。またカナダもそうです。

ロシアほど気候変動から利益を得るために絶好の位置にある国はない。ロシアは北に位置する他のどの国よりもはるかに広大な土地を所有している。(中略)人類にとって最適な場所は、最終的には米国や欧州を通過し、北極点の方向に移動する。それを追って、人々も動くのだ。(中略)(カナダは)温暖化に伴い、文明の繁栄に最適な生態学的スイート・スポット(最適領域)に入り、新たに生まれる北極海航路と農地の拡大によって利益を得る。

上記記事には、北極海航路は「南アジアと欧州間の輸送時間は最大40%短縮し、米国への旅行時間も短くなる」とあります。

実はこの航路の開拓によってヨーロッパの人が北米やアジアに早くたどり着くはず、と考えはじめた歴史はかなり古いです。既に16世紀の初め、ロシア外交官がローマに持ち込んだ情報に基づき、イタリア人のパオロ・ジョヴィオが北極海航路を構想していた記録が残されています。

1554年、英国のリチャード・チャンセラーが白海を渡りロシア皇帝と関係を構築したのが、この航路開拓の一歩であったと言われます。その後、オランダやフィンランドからのルート開拓の試行錯誤もはじまります。そして現在、ガスや油などのエネルギー、軍事、政治、経済、環境の点で、多くの地域の人々から(ポジティブとネガティブの両面で)北極圏は熱い視線を浴びています。

ただ、この地域の「中の人たち」から、今後の変化はどう見えていくのでしょうか?地中海がヨーロッパの歴史を作ったように、「北極の地中海」になることを歓迎するとしたら、どういう条件が考えられるでしょうか?

これが焦点になる写真展覧会「The Polar Silk Road (北極シルクロード)」を見に行ってきました。前述の歴史はカタログに掲載されている解説から知った知識です。

展覧会の場所は南チロル、イタリア・アルプス山脈中の標高およそ2300メートルにあるルーメン山岳写真美術館です。カメラの歴史、人と山岳の付き合い方の歴史、これらをテーマにした美術館で、北極圏の最低零下55度の北極圏の写真の数々をみるのです。以下の建物です。

崖に突き出たかたちになっている部分がレストランです(空中に浮いているような場所で昼食をとりましたが、山頂の食事とは思えない抜群の創作系料理です)。

これが美術館内部です。4階建てになっています。そして「The Polar Silk Road (北極シルクロード)」の写真は、雲を横目に眺めながら鑑賞するのです。床には北極圏の地図が描かれています。

しかし、皆が北極の原始的とも想像するローカルの人々の生活が撮影されているのではありません。ここにあるのは何らかの建築物です。

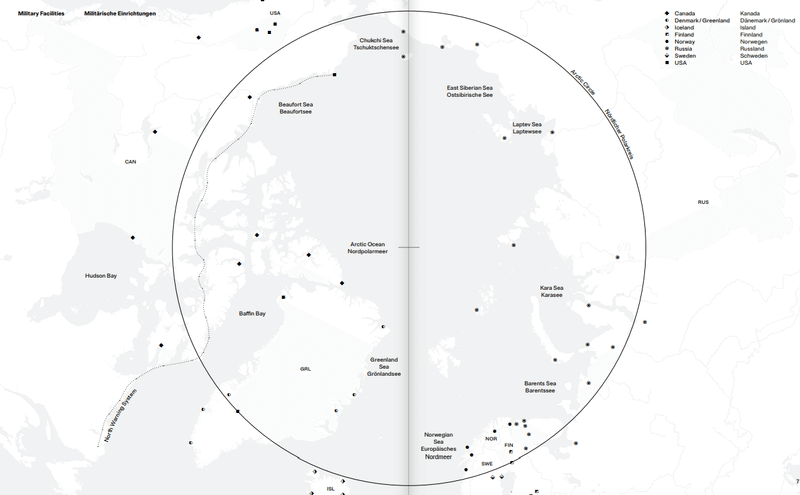

というのも、オーストリア人の写真家、グレゴール・サイラーはこれらの撮影をするに交渉した相手は、北極圏にある各国の施設を所有する軍でした。カタログに掲載されている地図をみてみます(真ん中の線は本の折り目です。失礼!)。カナダ、ロシア、デンマーク/グリーンランド、アイスランド、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、米国がこの圏内に施設をもっていることになっています。サイラーは各国の軍に撮影許可の依頼をおこない、軍用機でこの地にたどり着いたのです。2017年から2021年の記録です。文字が小さくて読みにくいですが、印のあるところが各国の基地です。

この撮影の背景を知れば、上のようなコントロールパネルの写真の意図も分かってきます。各国がさまざまな思惑で、この北極圏の環境と国際関係の行方を虎視眈々とみつめているのがリアルに見えてきます。展覧会の前にインスブルックでインタビューしたサイラーは「各地に実際におりたってみて、北極海航路が現実的になってきたのが実感できた」とぼくに語ってくれました。

氷塊が溶け海面が上昇し、現在の陸地は海の下に沈み、南の地域の人は北の地域に移動せざるをえず、長年氷のなかで眠っていたウィルスが世に放たれ・・・との危機が叫ばれるなかで、サステナビティをキーワードにさまざまな手段が講じられています。この事態の変化が引き起こす地政学的地図の書き換えは、思ったより早く行われるのかもしれないとサイラーと話していて感じました。

サイラーの写真には一人も人が映っていません。地球環境に注意を向けるために共感を得ようとの分かりやすい意図はどこにも感じません。だからこそ、政府や軍の手による建築物の存在感に迫力があるのです。

これだけ大きな世界の変貌を一点集中型で見ていて良いわけがありません。しかしながら、多くの人が今見ていない一点から突破的にメッセージを出す意味も大きいのです。今回のシリーズをサイラーの前シリーズ、ハリボテの街を撮り歩いた「ポチョムキン村」の延長線におくと、より状況が掴めます。

ポチョムキン村とは普通名詞です。帝政ロシアの時代、公爵・陸軍大将であり、女帝エカチェリーナ2世の愛人でもあったグレゴリー・アレクサンドロヴィチ・ポチョムキンが、1787年、女帝が視察するルートをファサード(建物の正面部分)だけで囲った張りぼての壮大な街をクリミアに作ったのが、この言葉のはじまりです。以下のような街です。これもサイラーの作品です。

ロシアなどの旧共産圏、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、スウェーデンなど西ヨーロッパにも必ずあることをサイラーはつきとめたのです。ヨーロッパ最大の「モックタウン」(まがいものの街、という意味)には、使われることもない空港や地下鉄まであります。多くは軍事目的です。

「ポチョムキン村の建設に莫大な予算を各国の軍事組織が使っているのをみると、空中戦だけでなく地上戦も想定していることは明らかだ。それでないとモックタウンに投資している意味が説明できない」とサイラーは以前、話してくれたことがあります。

話をもとに戻すと、普通の人の目には触れることのない人工物をチェックしていくと、各国政府が温暖化現象の先に何を想定しているのかが見えてくるというわけです。多角的にみることの一例です。最後にカタログにある北極海航路を示した地図をのせておきます。

(カタログの写真とポチョムキン村を除く)すべての写真©Ken Anzai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?