自宅でホッとした時に飲む缶ビールとは?

日本のテレビドラマを見ていると、夕方以降、自宅でホッとした時に缶ビールを飲む姿がとても一般的です。昼間の職場では自動販売機の缶コーヒーを屋上や休憩所で同僚と飲み合うシーンが多いですが、自宅では缶ビールが主役になります。

ドラマでは若い女性も、自宅のベランダに缶ビール片手に出て、夕日を眺めながら「う~ん、しあわせ」とやっています。おっさんサラリーマンが職場の同僚とつるんで「なんて、こんなに冷えたビールは美味いのか?」と議論するのが日本の(懐古調をおびた)風景と揶揄されやすいですが、ドラマをみる限り、世代を超えた「文化風景」のようです。

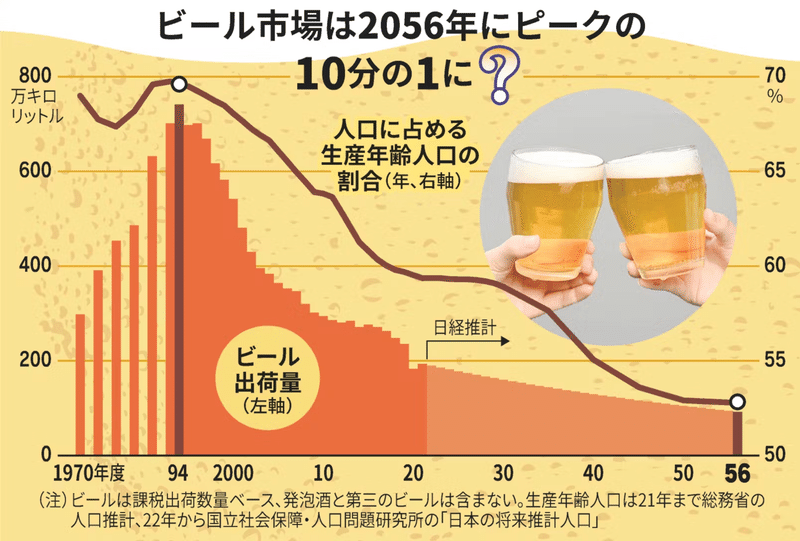

しかしながら、日経新聞電子版の「中年Z世代「あえて酔わず」 30年後、ビール市場が半減」という記事をみると、「とりあえずビール」の文化がなくなりつつあります。既に94年と比較してもビール市場は半減しています。

年に何回か日本に滞在するぼくの体感では、このビール消費が減っているのが実感値なので、逆に、冒頭で紹介したテレビドラマにおける自宅での缶ビールのシーンがどうもピンときていませんでした。

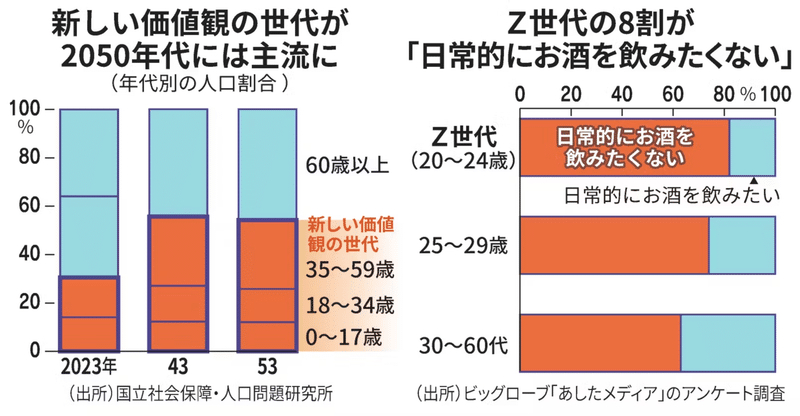

このようなトレンド変化について、若い人たちの価値が変わってきていることが「お決まりのように」解説がつきます。Z世代は「日常的にお酒を飲みたくない」のが80%とありますが、これは、そうでしょう、と思います。

Z世代の息子やその友人たちの行動パターンをみていてもそうなので、日本に限った話ではないです。イタリアの場合、夕食の前にバールやエノテカで飲むアペリティーボ、食中、夕食後に外のパブやカフェで友人たちと飲む、との3パターンがあります。息子世代をみているとワインは食中だけで、ワインを飲むエノテカの客の年齢層はやや高めです。アペリティーボと食後ではカクテルが多く、ビールならクラフトビールです。

更に、ワインが余っているとの記事がForbes JAPANにあります。「世界で有り余るワイン、Y世代とZ世代はワインを飲まない」です。余ったワインの廃棄のために助成金がそんなに使われているのか、と知りました。

欧州連合(EU)は今年6月、フランスにワイン約8000万ガロン(約3.6億リットル)の廃棄費用として約1億7200万ドル(約255億円)を拠出した。廃棄されたワインは蒸留して純アルコールを取り出し、香水や洗浄剤に活用される。

以前から廃棄ワインは大量に存在し、多くの醸造所が助成金獲得の手段としてきた。しかし今、問題は世界各地の大手ワインメーカーにも波及し、ブドウとワインの価格は急激に下落している。

この記事によれば、余剰ワインが生じる理由は、4つあります。ワイン生産国が一部の欧州国だけでなく、その周辺国、南北米、オセアニアと世界中に広がったのが供給過剰の理由の一つです。そして、2つ目として、ステンレス製タンクなどで温度管理が楽になったという技術革新が、生産地域拡大に貢献しているとのことです。3つ目は、中国とロシアを大量消費市場と見積もっていたら、あてが外れたというわけです。そして、4つ目がやはり若い世代のアルコールへの接し方の変化です。

だが最大の理由は、Y世代とZ世代のワイン消費量が1980~90年代のワインブームの頃と比べて減っていることにある。米国だけでなくフランスでもイタリアでも、この世代はワインよりもビール、蒸留酒、ソフトドリンク、フレーバー炭酸飲料を好む。1920年代のフランス人のワイン消費量は1人当たり平均136リットルだったが、今や平均40リットルだ。イタリア人も1人当たり年間平均56本で、週に1本程度しか飲んでいない。

まさに息子の飲酒パターンが典型的であったことになります。

更に言うなら、この20年くらいでぼくが見ているのは、フランスやイタリアというワイン国の若い人がビールやウィスキーに目をむけ、英国のようなビールやウイスキーの国の若い人がワインを語り始めたとの異文化交流です。しかしながら、単にお互いに飲むジャンルが変わっただけでなく、記事によればアルコール飲料自体が関心の対象ではなくなりつつあるのです。

一方、だからといって、世界からアルコール文化が消滅するとも考えにくいです。供給側の論理は脇において、どの程度のアルコールが需要側の適当な消費量なのか?そして、それがどのようなシーンで飲まれるのが、豊かな社会の風景なのか?が、今、問われているのでしょう。

日本であれば、独身であろうと、家族があろうと、安普請のアパートであろうと、豪邸であろうと、冷蔵庫には必ず缶ビールがあり、仕事を終えて帰宅したとき、または風呂からでたとき、それをごくりと飲むのがドラマにあるように「アルコールの社会的役割」として認知され続けるのか?ということです。

冒頭の写真©Ken Anzai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?