人口1,200人の離島でつくっていたお酒を、かなり真面目にブランディングしてみた話。

電通を辞めて1年と2ヶ月が経った。

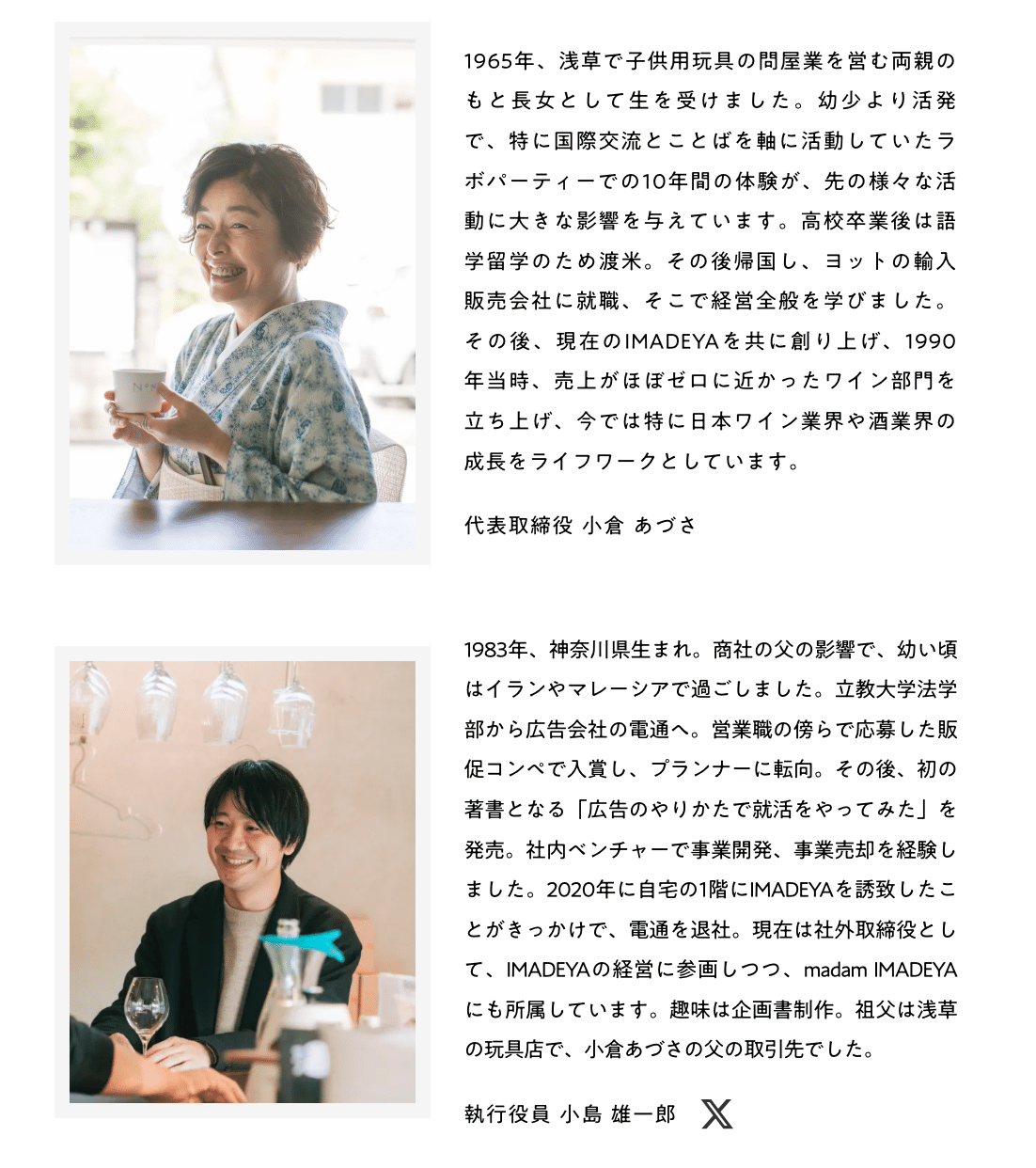

少しだけ個人事業主をやりながら、日常の大半はIMADEYAという創業63年の酒屋で社外取締役をやっている(もはや社外ではない気がする)。

ただ実はもう1つ、とある会社にも所属している。社名を madam IMADEYA と言う。

madam IMADEYAとは、酒屋であるIMADEYAの専務(社長のパートナー)が立ち上げた会社で、主な仕事はお酒を軸に地域をリブランディングすること。

ブランディングという言葉を聞くと「なんだか怪しいな」と感じてしまう人も多いと思う。しかもmadam IMADEYAが掲げるのは「テロワールブランディング」という概念だ。

なんだか知らないカタカナが2つも続くので、その怪しさは計り知れない。これがどれだけ怪しいのか。もしくはそんなに怪しくないのか。

それを皆様にジャッジしてもらうのが、今回の日経COMEMOだ。

電通時代では話すことができなかったブランディングの裏側を、かなり赤裸々に公開してみようと思う(もちろん関係者の許諾は得ている)。

今日はそんな話。(読了まで約10分)

◾️そもそもテロワールってなに?

(私も酒屋に入ってから知ったが)テロワールとはお酒をつくる土壌(土や水や空気、微生物を含んだ総称)のことで、広義ではお酒をつくる地域全体のことを指す。

「地酒」という言葉が表す通り、お酒と地域は切っても切れない関係だ。

東京に本社があって、地方に工場がある。

なんてことは、相当な大手メーカーでもない限りあり得なくて、ほとんどのお酒生産者が地域に根付いた経営をしている。

日本酒やワインを作る場合、地元で農業を営む一次生産者からお米やブドウを買って(もしくは自分で育てて)、地元のパートさんに手伝ってもらいながら収穫をする。その原料を元にお酒を造ったら、地元の酒屋を通じて、町の飲食店や生活者に届く。

そんな具合で、地域では酒造りを中心に複数の産業が動いている。その中でも酒屋という業態は地域のハブ的な存在でもある。

前置きが長くなったが、そんなとある地酒の会社から問い合わせがあったのは8ヶ月ほど前のこと。懐かしい友人からの連絡だった。

「知人からお酒の会社の経営コンサルを頼まれたんだけど、ちょっと色々と問題があって…とにかく一度来てくれない?」

底抜けに明るい友人が、少し憔悴していた。

その翌月、私はIMADEYAの専務と共に伊平屋島に行くことになった。

沖縄最北端の有人島、人口わずか1,200人の小さな島だ。

◾️透明度が高く、知名度が低い島

羽田空港を出たのは朝だったのに、島の民宿に着いたのは夕方だった。

伊平屋島は那覇空港から車で90分走った場所にある運天港から、さらにフェリーで約80分。フェリーは午前と午後に1本ずつしかないので、日帰りで滞在するのはほぼ不可能な島だ。

その分、人の手はほぼ入っておらず、ダイビングスポットとしても知られている。

そんな小さな島でただ1つの酒造所。それが今回の舞台となる伊平屋酒造所だった。

伊平屋酒造所は、今から76年前の1948年に創業。「照島」という古くから伝わるブランドの泡盛を造っていた。

ウイスキーやジンと同じ蒸留酒(いわゆる糖質がないお酒)というカテゴリに入る泡盛だが、その原材料は輸入されるタイ米(細長いお米)で造るのが一般的だ。むしろタイ米で造らない泡盛なんて、ほとんど存在しない。

しかし、先代である保久村昌章さんは「輸入のタイ米ではなく、新たに島でお米づくりをはじめて、その沖縄のお米で泡盛を造りたい」と考えた。そもそも沖縄で米をゼロから栽培するだけでもハードルが高く、泡盛の常識からしたらあり得ない挑戦だった。

しかし彼は数年間の開発期間をかけて、今から15年前の2013年、新ブランド「しまぐみ」を誕生させた。「しまぐみ」の「ぐみ」とは沖縄の言葉でお米のこと。つまり「島の米」という意味だ。

「しまぐみ」はわずか1,200人の伊平屋島民のためにつくった唯一の泡盛として、伊平屋島の住民に少しずつ愛されていった。その結果、保久村昌章さんは功績を称えられて商工会の奨励賞を受賞している。

しかし、そんな「しまぐみ」誕生から9年後の2022年、保久村昌章さんは病に倒れ、突然この世を去った。

病気が急激に悪化する前、保久村昌章さんは2人の息子(兄:将貴さん・弟:貴洋さん)に酒造りを託した。そして会社の経営は、兼ねてから伊平屋島を訪ねて「しまぐみ」を気に入っていた東京出身の40代の社長に託された。

父が残した「しまぐみ」を守りながら、さらに進化させようと、息子たちはウイスキーの樽で貯蔵して香りをつけてみたり、甕(かめ)で長期間貯蔵して古酒としてまろやかにしてみたりと挑戦を続けた。

そんなある日のこと、さらなる事件が伊平屋酒造を襲った。昨年の4月、会社の経営を継いだはずの社長が、飲酒運転で捕まってしまったのだ。

新たな「しまぐみ」も完成し、リニューアル構想が動きはじめた矢先の出来事だった。

そんなことがあり、新たに経営の立て直しに入ったのが私の友人、というわけだ。

こうしてmadam IMADEYAの私たちは、友人の濱砂さんと、残された保久村家の相談に乗るために伊平屋島を訪れた。

それが昨年、2024年5月のことだ。

暗い状況下だが、伊平屋島の海は透明度高く澄んでいた。

「透明度は高いのですが、知名度が低いんです」と案内される島に来ました。お酒の仕事です。 pic.twitter.com/AHkyJ7Xibr

— 小島 雄一郎 (@you1026) May 16, 2024

◾️泡盛は泡のお酒?

「お酒はその場所のテロワールを感じると、もっとおいしくなるの」

そう話す専務と、2日間に渡って酒造と島を見て回った。

夜は亡くなった保久村昌章さんの妻である政代さんと、地元で唯一のスナックで語り(飲み+歌い)明かした。

ただでさえ馴染みのない「泡盛」というジャンル。その上で「沖縄の離島で栽培した米でつくった」という変化球。さらには樽などで貯蔵するという展開。

これらをどうブランディングすればいいのか。大きな宿題を抱えて、私は東京に戻った。

肝心の味だが、伊平屋島で飲んだ「しまぐみ」はとても飲みやすい泡盛だった。それまで泡盛と言えば「沖縄のトゲトゲした感じの強いスピリッツ(蒸留酒)」というイメージだったが、日本のお米(ジャポニカ米)で造っていて、度数も低く設定(20度)されているせいか「しまぐみ」はどこか、日本酒や米焼酎の雰囲気をまとったお酒だった。

IMADEYAに戻って、ソムリエや日本酒の唎酒師とも味の分析を行った。

確かにこの飲みやすさは、泡盛のイメージを変えるかもしれない。

そんな仮説をもって、まずは調査をしてみた。電通時代に開発したZ世代調査サービスを使って、若者にとっての泡盛のイメージを聞いてみた。

・沖縄のお酒

・度数が高いお酒

という予想通りのTOP2イメージに続き、3位以下には意外な言葉がランクインした。それが

・泡のお酒

・泡が多いお酒

・ビールの泡

という言葉たちだった。具体的な関連ワードを読むと、どうやら泡盛をビールと勘違いしているようだった。

そこで「泡盛の原料を知っているか?」と聞いてみた。8割以上の若者が「知らない」と回答した。

なるほど。若者たちにとって泡盛は「沖縄の強いお酒」程度のイメージで「米のお酒」というイメージすらない。

それであれば、

・沖縄の離島のお米から作られたお酒であること

・泡盛の世界ではそれが当たり前ではないこと

・しまぐみは貯蔵方法で味の変化を楽しめること

この3つを中心に据えて世界観を作る。まずはアートディレクターへのオリエン資料をPowerPointでまとめた。

目指すは

・沖縄旅行の時だけ

・沖縄料理店で飲む

・度数の高いお酒

という泡盛のイメージを、本州に最も近い最北端の伊平屋島から変えることに設定した。

◾️ラベルから意味をデザインする

経営コンサルタントの友人から言わせれば、伊平屋酒造の経営はかなり厳しい状況だった。

輸入したタイ米でつくれば安価で造れるお酒を、わざわざ島の米でつくるというコンセプトを掲げたせいで、製造コストは割高に。

また、伊平屋島は何かを送ったり仕入れたりする際も「その他離島」のため、送料が圧倒的に高い。

それをさらに「島の人が飲みやすいように」と低めの価格設定で提供してしまったものだから、島の外に売れば売れるほど赤字のような状況だった。

当然、ブランディングにも投資できるわけもなく、提示された予算は中々に厳しいものだった。(伊平屋島も自腹で行った)

「一桁違う気がするけど、いいよ」

それでも引き受けてくれたのは、電通時代の同期アートディレクターで、今やゲームセンター事業を中心に破竹の勢いで成長するエンターテイメント企業であるGENDAのHead of Artも務める小野恵央くんだった。

彼は私の転職エピソードも知ってくれていたし、この仕事を面白がってくれた。私がまとめたPowerPointを元に、これまでの経緯と基本戦略案を説明し、あとはデザインを待つことになった。

数週間後、彼(とデザイナーの菅原さん)はいくつかのデザイン案を提示してくれた。

「しまぐみ」という名称から赤白帽子の「白組」をイメージしたユニークなデザインや

米を並べて凹凸のあるエンボス加工でシンプルに表現するなどアグレッシブな案も面白かったが、

そのうちの1案を見て、私と専務は「これだ!」と感じた。

パッケージを甕(かめ)の形に切り抜いた上で一周させて、奥に米が見えるようにデザインする。

・泡盛が米からできていること

・その米が細長いタイ米ではなく、日本のジャポニカ米であること

・米が甕の中で貯蔵され味わいが変化していくこと

このデザインを中心に展開すれば、ブランドだけでなく泡盛の説明も容易になると考えた。そこには意味がデザインされていた。

早速、紙のサンプルをつくってイメージを固めた。

そして樽で寝かせたパターンや、お米の種類が変わったパターン(タイ米を使ったパターンもあるため)など、デザインの展開案や細部の検証をおよそ3ヶ月にわたって検証した。

◾️土壌の形をデザインする

こうした検証を経て、新生「しまぐみ」が完成。

明日(1月31日)から「しまぐみ」は、IMADEYAのGINZA SIXといまでや清澄白河限定で販売されることになった。GINZA SIXは今や、売上の7割が訪日外国人というグローバルな店舗。一方清澄白河店は最も小さいローカルな店舗。

この2店でどんな反応があるか、今から楽しみだ。

価格は6,200円(税込)と、泡盛としては決して安くない価格となった。

しかし経営コンサルタントの友人から言わせれば「あれだけのコストと労力をかけて造っているのだから、むしろ安いくらいだ」とのこと。

実際私も伊平屋島で体験した唯一無二の土壌(そもそも伊平屋島は山と川のバランスがよく、沖縄で珍しい米の産地に適した地形であること)や、毎日酒造りに励んでいるあの兄弟の仕事っぷり、アートディレクションによるこだわりを思い浮かべると「高い」とは思えない。

事実、日本のお酒は「安すぎる」と世界で評されることがある。そのため、最近の生産者は最初から海外に活路を見出すことが多い。

人口1,200人のために、高い労力をかけながら安い価格で提供してきた「しまぐみ」はまさにその代表例だった。

しかしそれでは文化を継続できない。産業を続けられない。

酒造りの会社は一度倒産してしまうと、そのお酒を復活させることが非常に困難なのだ。

私はお酒の業界に入ってまだ1年だし、伊平屋島に滞在したのはわずか2日間だ。

しかしそれでも「伊平屋島でつくられたお酒」を絶やしてはいけない、と感じた。地酒とは、その時の水や空気を吸った命あるプロダクトだからだ。

そして、それらに形を付与してデザインすることが、「テロワール(土壌)ブランディング」だと思う。

まだ自分自身も耳慣れない表現だが、こうして少しずつ形を伴って定着していくことを願っている(と言うか、それをやらなければいけない)。

1,200人の島から、銀座、そして世界へ。

もしこのnoteで興味を持った人がいたら、ぜひこのお酒から伊平屋島のテロワールを感じてもらいたい(もうすぐ飲食店への卸売もはじめます)。

いいなと思ったら応援しよう!