エンゲル係数28.3%「日本が貧しくなった」は暴論、実際は「物価高」「食事が趣味」

総務省の家計調査によると、2024年の消費支出は実質で前年比1.1%減少した。消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」は28.3%と1981年以来43年ぶりの高水準となった。

エンゲル係数とは、ある世帯の家計(総消費支出)に食料費が占める割合を意味しています。もともとは、ザクセン王国、プロイセン王国の統計局長を歴任した社会統計学者であるエルンスト・エンゲルが『ザクセン王国における生産及び消費事情』(1857)、『ベルギー労働者家族の生活費』(1895)の論文の中で示した「生計費に関する経験則」が元となっています。

意外かもしれませんが、長い歴史がある指標なのです。(後述しますが、それが故に非常に厄介な指標でもあります)

論文では「世帯所得が高くなるほど、総消費支出に占める食料費の支出割合が低下する」という経験法則が記されています。すなわち、生活の中でまず優先される「食料費」が家計(総消費支出)で相対的に大きな割合を占める場合、世帯所得が低い=家計が困窮していると考えられました。

ちなみに、1850年代当時に多数の世帯の消費支出と食費をどうやって調査出来たんだ?というツッコミもあるのですが、それは「エンゲルの法則再考」(D. Perthel, 1975)と題して検証されています。こうした観点からも、エンゲルの法則自体は再現性が高いものと判断されています。

https://are.berkeley.edu/courses/ARE251/fall2009/Papers/perthel75.pdf

以降、エンゲルの法則は家計の数量的分析の一手法に用いられています。たとえば日本でエンゲル係数を算出する際、一般的には総務省の家計調査を用いて分析が行われてきました。サイトはこちらから。

そのエンゲル係数が、2024年は「28.3%」と1981年以来43年ぶりの高水準を記録したそうで、メディアでは「日本は貧しくなっている」といった論調が多いようです。はは~ん、そう言うとネットでバズるのね?

国際連合食糧農業機関(FAO)によれば、エンゲル係数が59%を超えると貧困、50~59%は日常生活がかろうじて満たされる状態、40~50%は中程度に裕福な生活水準、30~40%は良好な生活水準、30%未満は裕福な生活…らしいのですが、肝心のFAOのページが見つかりません。もし見つけた方おられたら教えて下さい。

そこで、エンゲル係数について調べてみました。ちなみに全体で1万字もあります。時間が無い方は、目次から「このnoteのまとめ」に一気に飛んでください。

そもそも「家計調査」とは?

家計調査は、全国あまねく世帯を調査対象にしており、層化3段抽出法を用いて世帯を選定しています。小難しく聞こえる場合、回答の偏りが無いように丁寧に世帯を選んでいる、って意味合いだと解釈して下さい。

世帯とは「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者」を意味しています。住所が異なる場合は家族でも「別世帯」ですし、 同じ住所に住んでいても家計(生計)が異なる場合は「別世帯(同住所別世帯)」です。

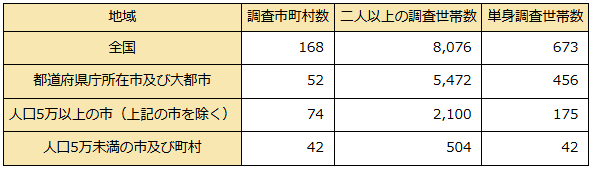

現時点で、調査世帯数は「住居及び生計を共にする者の集まり=二人以上の世帯」が8,076世帯、「独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者=単身世帯」が673世帯、合わせて約9,000世帯だそうです。

では、エンゲル係数28.3%は、どの世帯を元に集計されているでしょうか。正解は「二人以上の世帯」でした。単身世帯は、実は含まれていません。

2015年ぐらいからエンゲル係数が上昇し続けていますね。当時、なぜか安倍政治のせいだとされました。アベ政治を許さない。実際の理由は後ほど触れますが、アベノミクスの影響が0とは言わないまでも、美味しい中食・外食も許さないとか、給料を上げない会社も許さないとか総合的なものでした。

ちなみに、「二人以上の世帯」の世帯主(世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者)の年齢は、以下のように推移しています。2021年からは60歳を超えています。

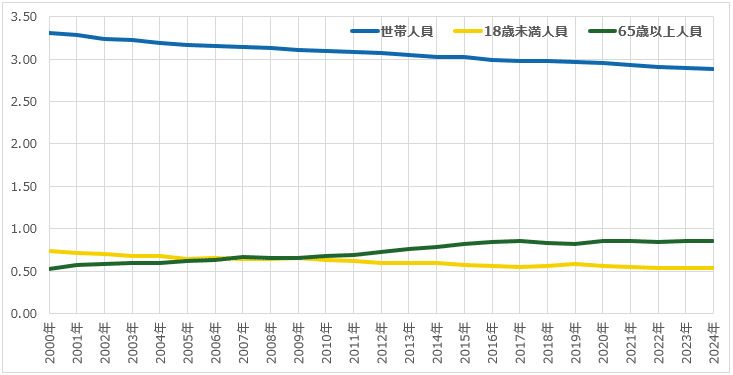

また、「二人以上の世帯」の世帯人員(18歳未満と65歳以上も可視化)は、以下のように推移しています。2016年からは3人を下回っています。

日本の世帯の高齢化が著しい。いや、ほんとに。

令和5年度版厚生労働白書によると、世帯総数は増え続け、単独世帯も増え続けていると分かります。「クレヨンしんちゃん」一家は25.1%、「ちびまる子ちゃん」「サザエさん」一家は7.7%のようです。私たちはマイノリティの世帯を毎週見続けている。

令和6年版高齢社会白書によると、65歳以上の者のいる世帯は2022年に50%を越えました。超ザックリした掛け算ですが、単独世帯約873万世帯 ÷(世帯総数約5570万世帯 × 単独世帯率38.1%)=単独世帯のうち約40%が65歳以上となります。他も似たようなもんでしょう。

つまり、エンゲル係数の土台となる世帯において、日本社会と家族形態の構造的な変化が起きているのです。高齢化・少子化が進み、世帯規模は小さくなり、単身世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加しています。

このような構造的な変化が、家計全体の支出構造に大きな影響を及ぼさないわけがありません。況や、家計調査をや。

二人以上の世帯のうち勤労者世帯

高齢者世帯は年金収入が主の場合が多く、所得総額は現役世帯より恐らく少ないでしょう。とすると、限られた可処分所得の中でまず確保すべき食料費の比率が上昇し、エンゲル係数が高くなりそうです。理論上は。

そこで、家計調査では「勤労者世帯」(世帯主が会社、団体、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯。ただし、世帯主が社長、取締役、理事など会社・団体の役員である世帯は「勤労者以外の世帯」となる)を定義して、「2人以上の世帯のうち勤労者世帯」の集計も行っています。

「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」のエンゲル係数は以下の通りです。

理論通り、1%~2%ほど低い結果でした。また、「二人以上の世帯」と同様に2015年からエンゲル係数が緩やかに上昇し続けて、2024年には27.1%を記録していると分かります。

ちなみに、「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」の世帯主の年齢は、以下のように推移しています。2021年からは50歳を超えています。勤労者世帯の世帯主の年齢が50歳ですよ? 皆さん、40歳~45歳ぐらいをイメージしていませんでしたか。

また、「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」の世帯人員(18歳未満と65歳以上も可視化)は、以下のように推移しています。こちらは、まだ3人を上回っています。

以上の結果を踏まえて、「二人以上の世帯」であろうと「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」であろうと関係無く、恐らくは全世帯に対して影響のある「エンゲル係数が高まる理由」が何かありそうだ(そしてそれは恐らくは物価高ではないか?)と判断できます。

■

余談ですが、この時点で国際比較は無意味であると分かるはずです。全体で見る/勤労者世帯に絞るかで1%~2%も結果が変わるのです。このまま高齢化が続いたら? 世帯人員が減ったら? 数値の傾向は変わるでしょう。

日本と海外では社会と世帯の構造が違います。何にお金を使うかは、その国の社会、産業、福祉、制度、嗜好、住環境、労働環境等に左右されます。国際比較は、ビジネス用語で言う「Apple to Appleではない」のです。

そもそも、エンゲル係数自体が、その国内における経験法則として発見したに過ぎず、違う国同士で比較することを「有用である」と学術的に認められたわけではないはずです。また、以降も、それを裏付けた論文は出ていないはずです。筆者は経済学者でも何でもなく、単なる市井のデータサイエンティストです。読み溢している可能性があるので、もし、そうした論文があれば教えて下さい。

発展途上国における所得の類推や、食料を起点としたインフレの計測には使われている認識ですが、国同士のエンゲル係数の比較自体は意味が無い、というのが筆者のスタンスです。あくまで「同じ地域における同一期間における層別比較」のための手法ではないでしょうか。

年間収入五分位階級別のエンゲル係数

「エンゲル係数」が高まる理由は何か。解像度高く分析するために、年間収入五分位階級別(世帯を年間収入の低い順に並べて下・下中・中・中上・上に五等分したグループ)に分類された世帯データを元に分析します。

まず、「二人以上の世帯」「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」それぞれのエンゲル係数(下位20%、中位20%、上位20%)を見てみます。

エルンスト・エンゲルが発見した通り、下位、中位、上位と所得が増えるほどエンゲル係数自体が低くなっています。ただ、下がって5~6%でしかありません。加えて、直近数年間はどの位もエンゲル係数が高まっている点に気付きます。

また、「二人以上の世帯」と「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」を比較すると、中位も上位も1%~2%ほどエンゲル係数が下がっています。やはり勤労者世帯のみだと所得が多いのです。

ただし下位は2%~5%も差があります。勤労者以外も含むと、如実に所得が下がるのです。つまり、低所得層の家計困窮具合に注視が必要だと判断できます。

では続いて、「二人以上の世帯」「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」それぞれの消費支出・食料費(下位20%、中位20%、上位20%)を見てみます。

エルンスト・エンゲルも想定していなかったでしょうが、所得が増えると、その伸びの範囲内に連動して食料費も存分に増えるのです。昨日より良い肉、良い酒を喰らいたい。そして喰らえる。食べることは「生きるため」ではなく「趣味」なんです。エンゲルの時代とは、ここが違う(はず)。

この結果から、もし軽減税率(特に、スーパーなどで販売されている食品や飲料、テイクアウトの食品や飲料)を8%から0%にしたとして、その分の金額が多いのは上位 > 中位 >下位と分かります。

「二人以上の世帯」年間収入五分位は下位が336万以下、中位が480万~648万、上位が885万以上です。「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」年間収入五分位は下位が509万以下、中位が645万~794万、上位が1,005万以上です。

年間収入を分母に、「軽減税率が0%になれば手元に残る金額」の率を求めると下位が高いのでしょうが、「金額自体」で見れば上位が高い。さて、どちらが望ましいんでしょうか? 筆者は、金持ちから多めに取って、中位・下位に再分配する…というのが望ましいとは思うのですが。要はジニ係数もちょっと下がらんか、と考えます。

話を戻します。

「二人以上の世帯」「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」それぞれの下位、中位、上位いずれの食料費を見ても、直近2年間でかなり高まっています。一方で消費支出は一貫してあまり増えていないので、エンゲル係数の上昇はイコール食料費の上昇が原因と考えて良さそうです。

それにしても、中位も上位もお金はあるんだから節約すれば良いのに(物価高の影響なら位をランクダウンさせて食料費を抑えれば良いのに)、それをしないあたりに人間の「業」が垣間見えます。

つまりエンゲル係数が高まっている=「日本は貧しくなっている」とは一概に言えないわけです。食料費が高騰しているとは想定できるのですが、節約するまでには至っていないので。

「二人以上の世帯」下位の分析する

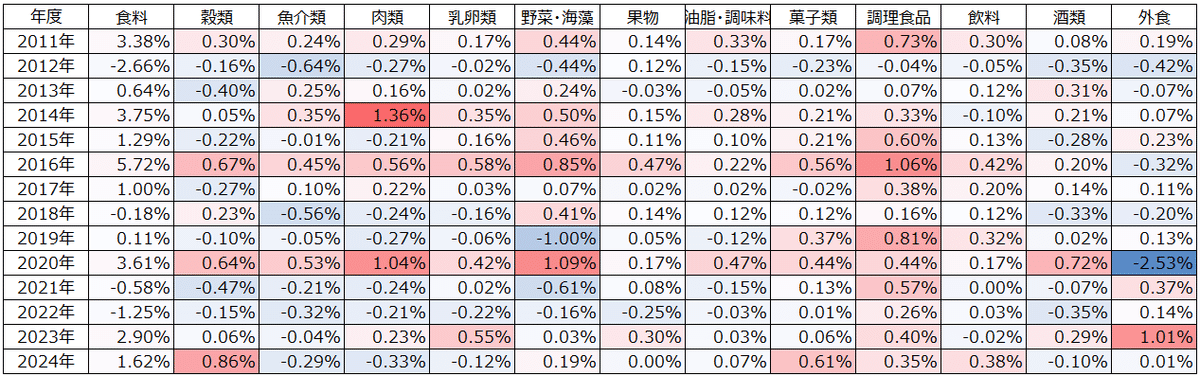

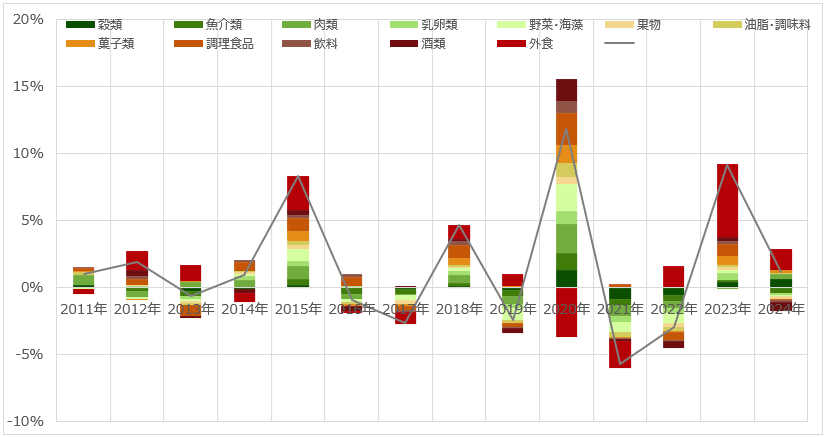

家計調査は、食料費を大分類で「穀類」「魚介類」「肉類」「乳卵類」「野菜・海藻」「果物」「油脂・調味料」「菓子類」「調理食品」「飲料」「酒類」「外食」の12種類に区分しています。

「二人以上の世帯」の下位の食料費大分類別エンゲル係数を算出しました。算出しといて何ですが、各項目がそれぞれ数%なので、見難いですね。

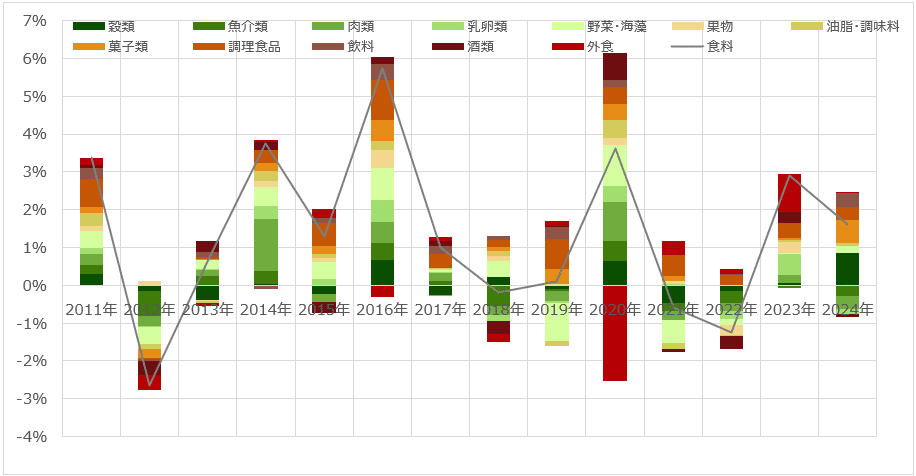

そこで、食料費自体と大分類別エンゲル係数を「前年比」で算出しました。「前年差」では無い点に留意して下さい。たとえば、2024年の穀類エンゲル係数前年比は「0.86%」ですが、2023年「2.90%」2024年「3.17%」です。

色々面白い気付きがあります。1つ目は、2016年と2020年のエンゲル係数の伸びです。実は、2016年の消費支出は前年比ー3.97%(2011年以降過去最大の落ち込み)だったことが影響しています。分母が減っているので、エンゲル係数は高まって当然です。

消費支出が前年比を上回っているのに、エンゲル係数が前年比1%以上高まっているのは2015年、2017年、2023年、2024年です。

2つ目はコロナ禍が始まった2020年の「外食」の下がり方です。外食しようにも店がやっていない時期でもありましたからね。その影響が、他の大分類に起きています。

3つ目は「調理食品」の列がほぼ一貫して赤いことです。2010年の大分類別食料費を「100%」とした場合に、2024年までどのように推移しているかをグラフ化してみました。

「調理食品」の伸びよ。2015年から伸び続けていますよね。あと「魚介類」「外食」「穀類」の低迷よ。お金が無いから外食しないのは分かるんですが「魚介類」「穀類」は何故? 魚焼くのは大変だから?

2023年・2024年はお米の値段が上がった影響が「穀類」に、それ以外にも「菓子類」「飲料」「果物」が大きく伸びていますね。もう、大変な物価高ですよ。特に、2024年はとにかく米が値上がりしました。

その影響がエンゲル係数を押し上げる要因だったことは間違いありません。ただ、繰り返しですが、それをもって貧しくなった、というのは謎です。貧しさとは相対的貧困率で見えてくるもので、エンゲル係数が高まった下がったでは分からないのでは…?

たとえば、層別に分解しましたが、下位の人たちは一貫して貧しくないですかね? 多分、エンゲル係数って時系列分析に向いていないんじゃないかなと思うのですが、この辺りは経済学者の皆さんのご意見をお伺いしたいところです。

■

ちなみに、消費支出が横ばいの中で、その内訳たる食料費、住居費、光熱・水道費、家具・家事用品費、被服及び履物費、保健医療費、交通・通信費、教育費、教養娯楽費、その他の消費支出は以下のように変化しています。

家具・家事用品費(具体的には「冷暖房用器具」「家事用消耗品」)、保健医療費(具体的には「保健医療サービス」)、そして食料費が伸びていると分かります。逆に教育費(具体的には「授業料等」)、被服及び履物費(具体的には「洋服」)が減っています。

だとすると、保険医療費をさらに高めると、エンゲル係数は逆に下がるだろうな…などと悪魔が囁くわけです。頭の良い人は、そういうことをやりますからね。

「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」上位の分析する

さて、今度は真反対の世帯層である上位を分析してみましょう。せっかくなので「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」で。まず、食料費自体と大分類別エンゲル係数を「前年比」で算出しました。

2020年の伸びよ。前年比約12%増はエグいと思う。2020年の消費支出は前年比ー6.77%だったのですが、食料費は前年比+4.29%でした。

筆者のような凡人は、緊急事態宣言中はマクド・マクド・モス・マクドで過ごす日々でしたが、上位の人たちは大間のマグロ・大間のマグロ・松坂牛・大間のマグロだったんだろうな。知らんけど。

食料費大分類別を「二人以上の世帯」下位と見比べると、傾向が大きく違うのは「調理食品」「外食」っぽいなと分かります。そこで、さきほど同様に2010年の大分類別食料費を「100%」とした場合に、2024年までどのように推移しているかをグラフ化してみました。

金持ち、魚と米食べやー! 外食・中食・肉・スイーツに偏ってるでー!

「外食」はコロナ禍で2020年~2021年に大きく減りますが、2022年以降順調に伸び、2024年に過去最高を記録します。

「調理食品」は、エンゲル係数の前年比伸びで見るとプラス・マイナスだったのですが、実際の金額で見れば2015年ぐらいからほぼ一貫して伸び続けていました。つまり、それを上回る消費支出だった、と分かります。

「穀類」も2024年はしっかりと上昇していました。つまり、上位だろうと下位だろうと、物価高の影響を受けていてエンゲル係数が高まっていると分かります。

最後に、先ほどと同様に用途分類支出も作成しました。

やっぱり、金持ちにとって食事は「趣味」なんですよ。エルンスト・エンゲルも想定していなかったのでは。

次いで教育費(具体的には「授業料等」)、保健医療費(具体的には「保健医療サービス」)が伸びていると分かります。逆にその他の消費支出(具体的には「こづかい(使途不明)」)、被服及び履物費(具体的には「洋服」)が減っています。

上位と下位の用途分類を比べてみます。

この数字はあくまで丸まった平均値です。こうした家計ままの世帯(あるいは下回る世帯)がどれほどいるか、それは家計調査以外の統計を使って確認する必要があるのですが、少なくとも18歳未満の人員が0.5人はいます。教育無償化もいいけれど、本当に金持ちも必要ですかね、とは思っちゃう。

筆者は、小さいころに両親が離婚して、母子生活支援施設で幼少期を過ごした年間収入五分位階級が下位に属する世帯の一員でした。晩飯はスーパーの半額シールが付いた総菜が大半でした。高校に通っているのも、大学に通っているのも(2年間は奨学金でしたが)本当に奇跡です。自分の努力なんてこれっぽちもなくて、本当に運です。

だから、経済的に恵まれない世帯が、どうすれば様々な運に巡り合えるかを考えたいのですが、少なくとも消費税軽減税率0%だとか、教育無償化だとかは結局のところ金持ち優遇なんじゃないですかね?とは思いました。

おわりに

エンゲル係数を読み解く際、今回のように層別の分析を行うことが極めて重要だと考えます。所得階層別、(今回はしなかったですが)地域別といった層に分けることで、各層での生活のグラデーションや支出構造の違いがはっきりと浮かび上がります。

例えば、エンゲル係数だけではなく、他の支出項目(住居費、光熱・水道費、家具・家事用品費、被服及び履物費など)を含めた支出全体のバランスを確認すると良いと今回分かりました。仮に食料費の比重が高くなっている場合、それが本当に「貧しさ」を示すのか、それとも別の要因によるものかを見極める必要があります。

政策的な観点で言えば、エンゲル係数の数値だけで議論が進むと、高齢者世帯が増え続けている現実や世帯構造の変化などを踏まえた政策立案には繋がらないでしょう。高齢世帯の収入源である年金だけで暮らせない方々の日常をどう守るのか、医療や介護、住居といった負担をどのように軽減していくのかは、国全体の社会保障制度や税制、あるいは地方創生策とも密接に関係しています。

もっと言えば、単身世帯が増えている中で、あらゆる議論が「二人以上の世帯」で行われて良いのか、という問題もあります。

こうした大局的な視点を抜きにして、エンゲル係数の上下だけで一方的な結論を出すのは危険だと言わざるを得ません。メディアも、総務省の発表したデータだけを報道するのではなく、1回落ち着いてエンゲル係数について考えてみよ。

恐らくは国会討論などで、このエンゲル係数について話題に出るかもしれないと考えて、先んじてコンテンツを作成しました。

エンゲル係数は確かに有用なデータを提供してくれますが、その「読み解き方」にこそ、報道するべき価値がありますよね…ということで結びと変えさせていただきます。

以上、お手数ですがよろしくお願いします。

このnoteのまとめ

Q.エンゲル係数って何なん?

社会統計学者であるエルンスト・エンゲルが『ザクセン王国における生産及び消費事情』(1857)、『ベルギー労働者家族の生活費』(1895)の論文の中で示した「世帯所得が高くなるほど、総消費支出に占める食料費の支出割合が低下する」という経験法則が元。それ以上でも、それ以下でも無い。

Q.国別に見て日本のエンゲル係数が高いのは何故?

その質問の前提が間違っていまして。国別の比較には意味がありません。

日本と海外では社会と世帯の構造が違います。何にお金を使うかは、その国の社会、産業、福祉、制度、嗜好、住環境、労働環境等に左右されます。国際比較は、ビジネス用語で言う「Apple to Appleではない」のです。

そもそも、エンゲル係数自体が、その国内における経験法則として発見したに過ぎず、違う国同士で比較することを「有用である」と学術的に認められたわけではないはずです。また、以降も、それを裏付けた論文は出ていないはずです。筆者は経済学者でも何でもなく、単なる市井のデータサイエンティストです。読み溢している可能性があるので、もし、そうした論文があれば教えて下さい。

Q.エンゲル係数が高いってことは日本は貧しくなってるの?

所得が増えると、その伸びの範囲内に連動して食料費も存分に増えていると分かりました。食べることは「生きるため」ではなく「趣味」になっている層が一定いるんです。エンゲルの時代とは、ここが違う(はず)。

中位も上位もお金はあるんだから節約すれば良いのに(物価高の影響なら位をランクダウンさせて食料費を抑えれば良いのに)、それをしないあたりに人間の「業」が垣間見えます。

つまりエンゲル係数が高まっている=「日本は貧しくなっている」とは一概に言えないわけです。食料費が高騰しているとは想定できるのですが、節約するまでには至っていないので。

Q.エンゲル係数が高いなら消費税を下げるべきでは?

もし軽減税率(特に、スーパーなどで販売されている食品や飲料、テイクアウトの食品や飲料)を8%から0%にしたとして、その分の金額が多いのは上位 > 中位 >下位です。

「二人以上の世帯」年間収入五分位は下位が336万以下、中位が480万~648万、上位が885万以上です。「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」年間収入五分位は下位が509万以下、中位が645万~794万、上位が1,005万以上です。

年間収入を分母に、「軽減税率が0%になれば手元に残る金額」の率を求めると下位が高いのでしょうが、「金額自体」で見れば上位が高い。さて、どちらが望ましいんでしょうか? 筆者は、金持ちから多めに取って、中位・下位に再分配する…というのが望ましいとは思うのですが。要はジニ係数もちょっと下がらんか、と考えます。

Q.エンゲル係数を下げるためにどうすれば良いの?

下がった方が良いんですかね?

たとえば、保険医療費をさらに高めると、エンゲル係数は逆に下がるだろうな…などと悪魔が囁くわけです。頭の良い人は、そういうことをやりますからね。

Q.他に言っておくべきことある?

金持ち、魚と米食べやー! 外食・中食・肉・スイーツに偏ってるでー!

Q.なんでこんなネチっこいnoteを書いたの?

筆者は小さいころに両親が離婚して、母子生活支援施設で幼少期を過ごした年間収入五分位階級が下位に属する世帯の一員でした。晩飯はスーパーの半額シールが付いた総菜が大半でした。

貧困層対策は必要です。しかしエンゲル係数が高いのは問題だから消費税を下げるべきだ!ちゅうのは、あまりに短絡的過ぎやしませんか。それでは、30年前の我が家は救えない。だから、このnoteを書きました。

恐らくは低所得者層へ「給付金」がベターじゃないかな、と思っています。

いいなと思ったら応援しよう!