インフレ期待と米消費

スタグフレーション懸念と米株

2月20日の金融市場では米大手小売企業の決算が悪化したことやトランプ大統領が公表した自動車関税への懸念も重なって米株価が大幅な下げを強いられました。場況解釈ゆえ、日経COMEMOにて議論してみたいと思います:

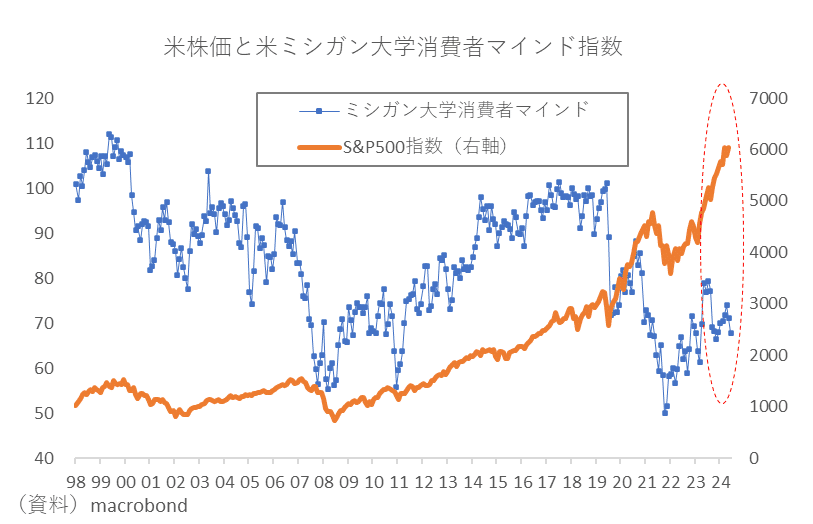

現時点で確認できる米個人消費関連の指標は堅調であり、大きな不安はないように見受けられます。しかし、今後は様々な財・サービスに関税コストが賦課されてくることを思えば、個人消費の失速はいずれ避けられぬテーマという見方にも合理性はあるでしょう。下図で見るように、非常に長い目で見れば、米株価と消費者マインドの歩む方向感は軌を一にしていました:

足許では両者の乖離が明らかに拡大しつつあり、20日のような株価の調整は必然にも感じられる。この消費者マインドの足踏みの背景に上述したトランプ関税に伴うインフレ懸念が効いている可能性はやはり高く、ミシガン大学消費者マインド調査における1年後のインフレ期待は1月から2月の1か月間だけで+3.3%から+4.3%へ1%ポイントもジャンプアップしています。

※なお、同指標は党派層によって数字が違い過ぎることが問題視されやすくなっているようですが、それでも民主・共和いずれのインフレ期待が絶対的に正しいのかという価値判断を介在させるのは難しいので、ここでは敢えて全体のインフレ期待を使用させて頂きました。

ちなみに+4.3%は1年後のインフレ期待としては2023年11月以来、1年3か月ぶりの高水準となる。NY連銀調査ではここまでジャンプアップしておりませんが(1年後は3%で横ばい)、言い換えれば下がるとも思われていないわけで、やはり利下げ局面においてはちょっと悩ましい状況にあるように感じられます。ちなみに5年先で見ればやはり高水準を記録しています:

利下げ局面にあるにもかかわらず、インフレ期待の制御に難渋している構図からはスタグフレーション懸念を抱くことになります。繰り返しになりますが、一時的であれ、株価の動揺は必然の帰結でしょう。

もっとも、円高の反応が正しいかは疑問

しかし、こうした状況は米金利の高止まりを示唆する材料でもあり、足許のような円高相場と整合的なのかどうかは疑問もあります。最近の円高相場は「円金利主導で日米金利差が縮小するので円安・ドル高が進む」という解釈に基づいた「日銀の利上げ一点買い」とも言える動きです:

それ自体、ロジカルではあるものの持続性には疑義があります。そもそも逆説的ですが、利上げを織り込んで円高になったことでインフレ懸念が後退し、利上げの必要性が低下しているという現状もあります。

実際、金利先物市場における利上げ織り込みは、3月でわずか1%、5月でも30%、6月でも60%にとどまっており、次回利上げが100%織り込まれるのは9月会合です。結果、年内まで見通しても日米の政策金利は70bpほどしか縮まらない織り込みであり、この相対関係は1か月前と実は大して変わっていいません:

現時点では為替市場が先走って円買いに踏み込んでいるだけではないでしょうか。この状況から日銀によるハト派的な情報発信が強調されれば、現在積み上がっている投機的な円ロングは巻き戻され、強烈な円売りが待ち受けているでしょう。現に、今朝、植田総裁発言を受けて、似たような相場展開が為替相場では見られています:

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-21/SS0E1MDWRGG000

日銀の利上げ路線が持続するのは確かだとしても、ここ最近の円買いペースを正当化するほど日銀の政策環境は変わっていないように思われます。また、金利差の拡大・縮小だけで説明するのが相当苦しくなっているのも間違いなく、この辺りについては下記プラットフォームで引き続き議論して参りたいと思います: