リアルとバーチャルをどうつなぐ ― コロナ禍どうする③

コロナ禍の冬眠中、室町時代の世阿弥の「風姿花伝」を読みかえしていた。「能を見ること。知ることは心にて見、知らざるを目にて見るなり」― 能や人形浄瑠璃や歌舞伎や庭に「見えないもの」を見ようとしてきた日本が、いつからか「見えるもの」をさらに、より見えるようにする日本となった。

コロナ禍で、オンライン会議・オンライン授業・オンラインショッピング・オンライン診療・オンラインフィットネスなどが「社会の普通」になろうとしている。リモートワーク・リモート飲み会・リモート帰省はワークスタイル、ライフスタイルを大きく変えようとしている。今まで以上に物理的・距離的に離れた人と人をつなげる同じ時間を共有できるようになった。コロナ禍は、そこにいなくても、あたかもそこにいるような「時空間」をその人の一日のタイムラインのなかに、いくつも作り出した。

遠隔・リモート社会で、そのような生活、働き方をしはじめた日本人は、はじめて映画を観た日本人、はじめてテレビを視た日本人、はじめてウォークマンや携帯電話を手に外に出た日本人以上のインパクトを与えているのではないだろうか。

コロナ禍によって、強制的に生き方・働き方が変わった。いままで時期尚早だとか技術的検証が必要だとか、じっくり検討しないといけないといって変えなかったことが強制的に変わった。これまでのやり方を強制終了して変わった。そして難しいと思っていたが、やってみたら意外に簡単。すぐに馴染んで、そのスタイルが1ヶ月2ヶ月3ヶ月と長時間つづくと、違和感もなくなった。画像・音声精度は昔と違って鮮明であり支障がない。これからさらに進歩するだろう。

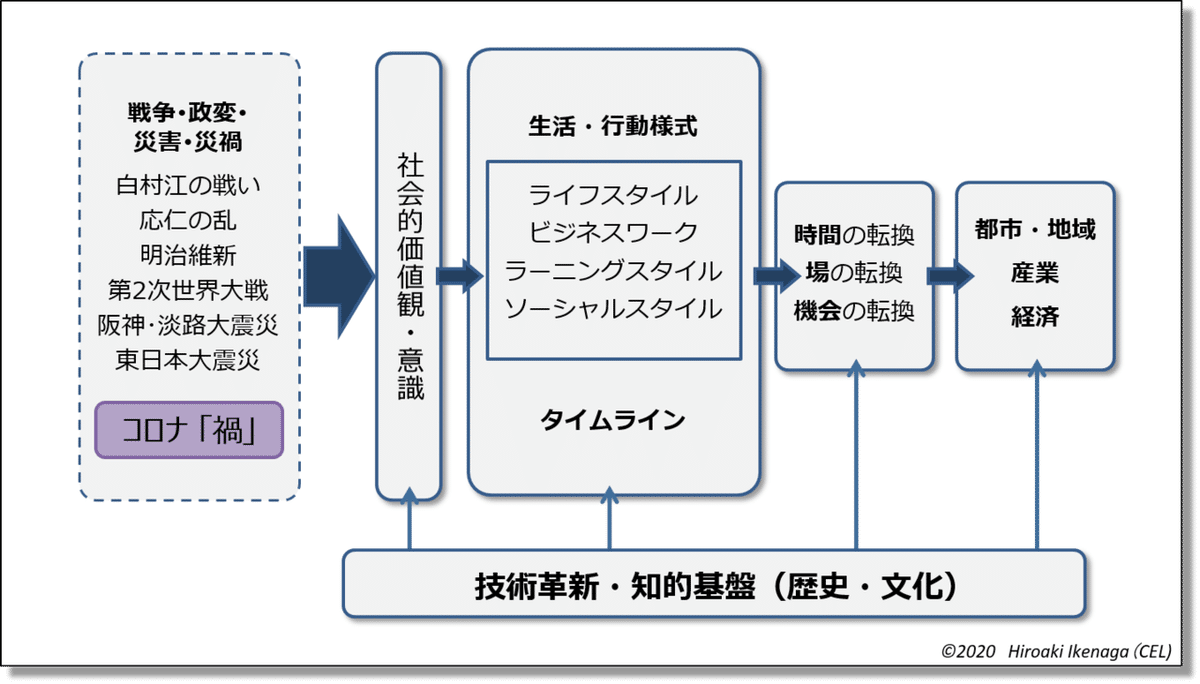

このようにしてコロナ禍は、そもそも世の中に存在していたデジタルAI技術と生活・会社を結びつけ、人々にとっての「場と時」を変えた。コロナ禍の本質は、「場と時」の概念と構造を変えることである。

しかしデジタル・オンラインが社会的に「普通」になっていくと、「これからどうなるのか」と不安に、心配になる。「遠隔・リモート」社会となって、すべてがつながる世界に向かっていくと人と人とのつながりを「疎」にする可能性がある。するとこういう人があらわれる。”バーチャルばかりだとコミュニケ-ションが密にならないのでリアルできっちりしないといけない”とか、”リアルはいらない。バーチャルがすべてカバーできる”だとか、どちらか一方の考え方となる。かくも日本人は二項対立で考える、バーチャルかリアルかと。

コロナ禍前の昨年、2025年の大阪・関西万博のことを考えるなか、進化するWeb・ネットに対して”リアルはどうあるべきか”が論点となっていた。そもそも現代は「現場、現物、現実が単純にすごい」という時代ではなく、デジタルによって多様で幅広い情報が統合され、様々な角度から見ることができる時代となった。AI、AR、VR、プロジェクトマッピングを組み合わせればリアルを上回るものができる。とすれば、リアルとはなにか、どうあるべきかと議論していた。そのなか、世阿弥の風姿花伝の先の言葉が出てきた。リアルとバーチャルの関係とはなにか。

緊急事態宣言を受けて3ヶ月臨時休館していた「大阪くらしの今昔館」の谷直樹館長がソーシャルディスタンスをとりながらの館の再開にあたって、コロナ禍がつづく今に、なにが伝えられるかを考えた。様々な思慮のなか、江戸時代の日本人が、目に見えない流行り病に対して積極的に臨んできた姿を伝えることで、現代の私たちが学べることがあるのではないかと、江戸時代の疫病退散を願う生活文化をテーマに、大阪くらしの今昔館を再開された。以下、谷直樹館長からお聴きした。

コロナ禍でなければこれから夏祭りのシーズンとなるが、江戸時代の人々にとっての祭りは現代のような華やかな祭りという色彩だけではなかった。幾度も突如起こる災害や疫病の原因を怨霊の祟りと考え、その勢いを鎮めるために、祭りをおこなった。

天神祭りは近年大川での船渡御と花火で有名だが、祇園祭と同じように、疫病退散の意を込められていたが、本来の意味が忘れられていた。それがコロナ禍で、菅原道真の怨霊による天変地異や疫病祓いという祭りの原点がよみがえった。

疫病の恐ろしさは、今も昔も変わらない。江戸時代の庶民も疫病退散を願って暮らしていた。入口に魔除札を貼り、店の間や床の間に造り物や掛軸を飾って、災難を乗り越えようとした。

祭りの日には、大坂の町屋には日常の生活道具を素材にした獅子などの造り物が飾られた。獅子には悪魔を圧する霊力があると信じられ、中国から日本に伝来した。日本では神社に、狛犬と対になって獅子の像を置いて、魔除けとした。新年や祭礼に舞う「獅子舞」も悪霊退散の呪術である。このように外からの煩いを内に入れないようにしてきた。

町家の鬼門の柱には、ヒイラギの葉が飾られていた。ヒイラギの葉の棘は鬼の目を刺すので、鬼は門口から家に入れないと言われた。今も厄除け・鬼除けのため、ヒイラギの葉を町家の鬼門と裏鬼門に飾った。節分の日に鰯の頭と柊の葉を門口に飾る風習が残っていて、日本各地に広く見られる。

古来日本では、疱瘡(天然痘)をもたらす疫病神(疱瘡神)は赤色を嫌うと信じられ、患者の周囲を赤いもので満たす風習があった。赤い色を身に着けたり、赤で描かれた酒田公時(疱瘡除けのシンボルである金太郎)や鍾馗人形や絵を家のなかに飾った。赤い衣装に赤い顔が特徴である。現代は赤といえば祝福の赤とイメージするが、赤い色は元は魔除けのためのものだった。料理もそう、赤い色の小豆は魔除け・厄除けのために食べられ、あんこ・ぜんざい・赤飯はそのためだった。

鍾馗は中国から疫病をはらう神として伝わり、五月の端午の節句には、疱瘡除けのため、幟に鍾馗の絵を描いて戸外にたてたり、五月人形として座敷に飾ったりした。神農は中国医薬の祖で、世の中のありとあらゆる草を自ら試して薬効があるかどうかを確かめた。この神農さんを疫病退散の願いとともに、町家の床の間に掛けられた。

そして虎である。江戸時代に何度も流行した激しい下痢などの症状が出るコレラは、1日千里を走る虎のイメージと重なり、「虎狼痢」「虎烈刺」「虎列拉」「虎列刺」などと記された。張子の虎は、疫病除けのお守りだった。

(大阪くらしの今昔館 谷直樹館長談)

このように江戸時代の人々は、疫病退散を願って、家族いっしょに生活をしてきた。それくらい災害・疫病という煩いは、生活・社会において重大だった。

現代人もコロナ禍にあたり、疫病退散を祈った。緊急事態宣言下に、オンライン参拝が若者の間で流行った。オンラインで全国各地の有名な寺院で行われる疫病退散の祈りをリアルタイムに全国で共有した。そのオンライン参拝を見ていて、リアルでの参拝とはちがった感覚となった。神社や寺院の内の様子がドローンで上から下から斜めから後ろから鳥瞰できるようになった。リアルに見ていた実感とは違う、上から斜めから後ろから眺めることができ、創建以来の時間軸や展開軸など多様な情報が組み合わされることで、これまでとちがった見え方・感じ方・考え方ができ、新たな感性・価値が生まれる。

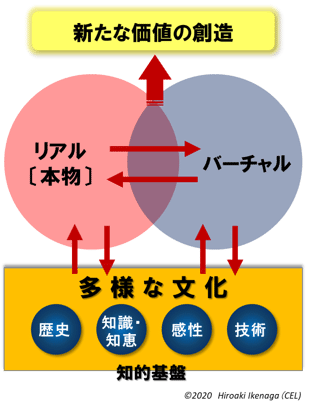

だとしたら、バーチャルだけでいいのではないかという声もあがってくる。電子書籍か本か、Netflix・U-NEXT・huluかテレビ・映画館・劇場か、電子ニュースか新聞か、集中か分散か、都市か郊外か、テレワークかリアルオフィスか、と二項対立的に考える。しかしリアルで見る経験・感覚があるからこそ、バーチャルが活きる。リアルがなくバーチャルだけでは深み・広がりがない。ではリアルとバーチャルを繋ぐのはなにか。

たとえば料理はリアルである。バーチャルでは料理は食べられない。だからリアルなのだという意味ではない。さらに料理は絵画や彫刻などと違って、過去の料理がどんな味だったかは分からない。100年前200年前の料理のレシピが残っていても、それをどのように料理したのか味付けはどうだったのかは分からない。現代の料理人がその料理の「本質」を読み解き、想像でつくりだすしかない。それは、かつての料理をそのままの「再現」ではなく、かつての料理の本質を「再起動」させ現代と重ねあわすことである。想像は夢想ではない。本物を追求する鍛錬のなかで身につく「五感」、過去から承継された文化が想像力を洗練させる。リアルとバーチャルを繋ぐのは、過去から現代の時間軸で形成された多様な文化ではないだろうか。

風土が変われば、感性が変わり、文化が生まれる。「孟母三遷の教え」どおり、いい風土をつくれば、感性が磨かれ、文化が洗練される。リアルとバーチャルを別の言葉で置き換えると、社会と技術である。リアルとバーチャルをそれぞれに考えるということは、社会と技術をバラバラにしてしまうことである。いくら優れた技術でも社会につながらなければ意味がない。よりよい社会にしていくためには、社会と技術をつなぐ多様な文化が必要である。

ではリアルとバーチャルをつなぐ多様な文化とは、なにか。文化とは繰り返していく本質を核にした方法論である。日本の歴史のなかで試行錯誤してきた様々なプロセスから本質をつかみ、現代の技術と知識とを掛け算して新たな価値をうみだす。昔なら時間をかけて本をさがし求めて丹念に読んでいたが、今はネットで有用な情報を瞬時に集めることができる。そして自ら集めた情報から本質を抽出し、翻訳・編集して社会と技術をつなぐ。この多様な文化によって、リアルとバーチャルを融合する。二項対立的ではなく、陰陽融合によって、新たな価値を創造する。

コロナ禍後社会を「文化」から考える講演を今週27日土曜日の14時から大阪で行う。オンライン講演も併用するので、リアルとバーチャルで、コロナ禍後社会の方向性をみなさんと考えてみたい。ご関心のある方は、ご参加ください。