ジョブ型という幻想を追うのはやめよう【日経新聞連動テーマ企画】

今回は日経新聞連動テーマ企画として、「#ジョブ型雇用で変わることは?」という募集がなされていたので、このことについて考察してみよう。

「ジョブ型雇用」が推進されるようになったきっかけは、なんといってもCOVID-19 による働き方の変革にある。

COVID-19でメスが入る雇用システム

COVID-19 の流行によるテレワーク拡大は、これまで先送りにしてきた伝統的な日本的経営や組織構造の改革を促す切っ掛けとなったようだ。このことは、長年、問題視されながらも放置されてきた、世界最低レベルの労働生産性の解決に乗り出したともいえる。

もちろん、このような変化は一部の大企業だけの問題で、まだ多くの企業にとっては関係のない話しと言えるだろう。しかし、日立や富士通をはじめとした大企業が取り組みをはじめることの意義は大きい。

伝統的な日本企業は、事業の核となる基幹社員のモデルを終身雇用を前提とした企業内特殊技能に秀でたゼネラリストとする傾向が強かった。企業内特殊技能とは、他の組織では通用しないが特定の企業でのみ有用な技能だ。社内人脈や阿吽の呼吸でわかるコミュニケーションのコストの低さなどが代表される。企業内特殊技能に秀でた人材は、特定の職種における高度な専門性よりも、浅く広く組織内の事情に明るいことが求められることが多い。そのため、スペシャリストの対比としてゼネラリストと呼ばれる。

終身雇用と企業内特殊技能を有したゼネラリストの保持を企業競争優位の源泉としたとき、「メンバーシップ型」と呼ばれる日本独自の雇用システムが出来上がる。この「メンバーシップ型」は労働集約的な産業で優位性を発揮することが多く、製造業を中心とした日本企業の「安くて良い製品・サービスを供給する」という基本戦略と相性が良いものだった。

しかし、「メンバーシップ」型の組織に限界が訪れている。それは、実質的には30年前から終身雇用が崩壊しているなどの社会情勢と齟齬があること、エンジニアをはじめとして高度な専門性が求められるようになったこと、女性やシニアなどの働く人のダイバーシティを活用しなくてはいけなかったことなど、様々な要因が限界をもたらしている。特に、グローバル市場で急速に日本企業のプレゼンスが低下する中、このままでは座して死を待つのみといった状況まで追い込まれている現状が拍車をかけている。

このような状況の中、グローバル標準ともいえる「ジョブ型雇用」という仕組みに注目が集まっている。「ジョブ型雇用」とは、予め設定された職務の内容に従って、従業員の働き方を規定する契約関係を基準とした雇用システムだ。そこには、「メンバーシップ型雇用」における終身雇用のような時間軸は存在しない。

日本独自のシステムである「メンバーシップ型雇用」では、従業員がどのような専門性を持っているのかが不明瞭で、職務の範囲を決めることや成果を評価することが難しい。仕事はできる人がやって、責任範囲が曖昧になっている。そのため、採用や配属、人事評価の際に、自分がやるべき職務内容について合意や交渉が行われることは少なく、基本的には会社に言われた仕事は何であろうと遂行することになる。

注目を集めるジョブ型雇用

「ジョブ型雇用」では、担当する業務内容や範囲、難易度、必要なスキルや実務経験などが職務記述書(Job Description)に記載されている。そして、採用や配属、人事評価の際に、職務記述書に記載された内容を合意として契約する。基本的には、経営者側は職務記述書で契約されていないことは従業員に課すことができず、従業員側も職務記述書で契約していないことはやる必要性がない。その代わり、職務記述書で契約されたことが満たされないときは、厳しい評価が下され、最悪解雇にもつながる。このことは、「日本は解雇がしにくく、米国はしやすい」と言われる要因の1つにもなっている。仕事の成果が低い従業員が評価しやすいためだ。(もっとも、低業績者の一定数を解雇のようなことを本当にしていると、Enron や Merrill Lynch のように組織が立ち行かなくなるが・・・。)

「ジョブ型雇用」では、個人にとっても大きな変化が求められる。特に、個人が自分の市場価値を常に自らの責任でマネジメントする必要が出てくる。このことは、キャリアの意識を持っていたり、キャリアを少しでも学んだことがある人ならば当たり前のことだが、社会人としての自分の価値は自分でデザインしなくてはならない。

終身雇用を前提としていると、個人のキャリアは組織が勝手に設計してくれる。組織が用意してくれたレールに乗っかっていれば、自動的に個人のキャリアも進んでいく。しかし、終身雇用が前提ではないとしたら、組織に企業内特殊性に秀でた人材としてキャリアを設計された時、個人の抱えるリスクは手に負えないものとなる。そのため、必然的に個人はスペシャリストとしてのキャリアを志向することになる。別の言い方をすると、「貴方は何のプロフェッショナルですか?」ということを社会から常に問われることになる。数年単位で異動があるから決められませんと言っていたら、その人は市場価値のない人として判断されてしまう。

このように、終身雇用を前提としてゼネラリストを志向する「メンバーシップ型雇用」から、職務を明確に設定してスペシャリストを志向する「ジョブ型雇用」への移行が急務だと言われている。

何が達成出来たら「ジョブ型雇用なのか?」

ジョブ型雇用への移行の重要性は、それこそ数十年単位で叫ばれ、それでも進展してこなかった既知の課題だ。その理由は単純で、欧米でのやり方を模倣するには、変えなくてはならない組織内の事象が多過ぎるためにコストがかかり過ぎるためだ。そして、そこまでのコストをかけたとして、得られるメリットも不透明だった。

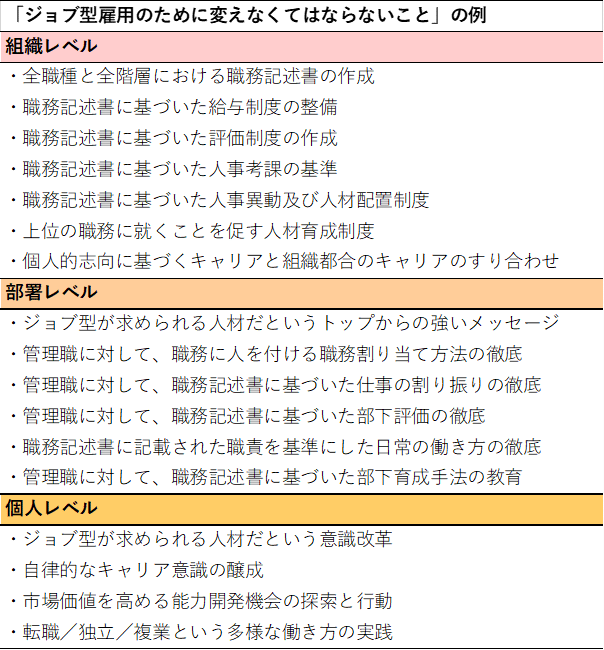

「ジョブ型雇用への切り替え」と号令を発するようになった今でも、コストと不透明なメリットの問題は残り続けている。「ジョブ型雇用」へと本当に切り替えるのならば、少なくとも以下にあげる項目を全て変えなくてはならない。

これだけのことを変えようと思うと、それこそ組織丸ごと変えるようなものだ。経営トップから現場まで、すべての人事制度と働く人の意識、マネジメント方法に手を加えなくてはならなくなる。そのことがわかっていたので、これまで長い間、批判を受けながらも改革に着手できてこなかった原因でもある。

もし職務記述書を作って、採用や評価などの人事制度を整えただけで「ジョブ型雇用」できましたと言っている企業があれば、それは危険信号だ。仕組みだけ作って、実質運用されていないなんて言う話はごまんとある。人事に関わる変革で最も難しいのは、末端まで運用されているか否かである。

このように、本当に「ジョブ型雇用」にするのであれば、イチから新しい組織を立ち上げたほうが早いくらいである。

変えたい理由を流行り言葉でごまかさない

筆者が「ジョブ型雇用」反対派かというと、そうではない。日本の伝統的な組織システムや人事制度には制度疲労を起こしているものが多く、時代に適応できていないにも関わらず、なかなか変わらないものが多くある。そのような組織システムや人事制度は積極的に変えていき、アップデートすべきだと強く主張したい。しかし、「ジョブ型雇用」というラベルを用いることに対して危機意識を抱いている。

前述のように、「ジョブ型雇用」へ切り替えるのは大きなコストがかかる。しかも、変えたとしても、それによって企業業績が向上するのか、労働生産性が改善するのかといった論理的裏付けもない。コストを抑えるために、やりやすいところから部分的に導入したとして、どのような効果が見込めるかも読めない。中途半端な「ジョブ型雇用」は、やっただけ無駄な徒労に終わる危険性が高い。

しかし、「ジョブ型雇用」的な性格を持つ組織改革を行うことで、ある特定の経営課題を解決することに寄与することは間違いない。例えば、東邦大学の吉朝加奈講師によると妊娠期の就業は出生時低体重児のリスクファクターとなることが示されている。同様の結果は、アイルランドとデンマークの医師らによっても確認されている。これらの研究から、在宅勤務や十分な育休サポートは、企業にとって女性活躍推進の有用な施策となることがわかる。

また、労働生産性の低さを問題視するのであれば、組織内の意思決定プロセスや業務手順に無駄がないのか、徹底的に分析して改善する方が「ジョブ型雇用」を導入するよりも余程効果的だ。かつて、日立とNECの整理統合によって生み出されたエルピーダは、調整に調整を重ねながら、元日立の社員と元NECの社員の合意を取りながら仕事を進めていくという手法で、意思決定スピードが話にならないほど遅かった。組織の内側ばかり見ていて、市場を見ていないと組織は急速に競争力を失していく。エルピーダほどではないにしろ、働き方に改善できる余地は山のようにある。少なくとも、判子を未だに使っている組織は「ジョブ型雇用」という前に判子を無くすことから始めるべきだ。

課題解決をしたいのならば、どの施策で何の課題を解決するのか、直接的なストーリーを作ることが、世界中のMBAで教えている創造的問題解決思考の基本だ。抽象的な解決策で、「こういう効果も期待できるのではないか」という婉曲なストーリーは期待通りの効果を発揮しないことがほとんどだ。「ジョブ型雇用」の議論を見ていると、どうも婉曲なストーリーばかりで課題に正対していないように感じる。

「ジョブ型雇用」をマジックワードにしない

「ジョブ型雇用」は、組織の抱える課題を瞬く間に解決できる魔法の言葉(マジックワード)ではない。「ジョブ型雇用」とは、労働法の分野における雇用の分類分けでしかない。そこでは、これが「ジョブ型雇用」であると定義する条件はなく、ましてや優れた企業の在りようを示す用語ですらない。ただ、日本と比べた時の欧米企業の雇用システムを比較して、その特徴を述べただけだ。

マジックワードにすることで、何の課題を解決するための取り組みなのか、本質を見失うリスクがある。そのため、マジックワードは極力使うべきではない。解決したい課題があるのであれば、1つ1つ丁寧に解決策を講じる必要がある。

また、マジックワードを使うことで、都合の悪い真実を隠すようなことがあってもいけない。それは、人件費削減と解雇規制の緩和に対する口実だ。日本は雇用保障がなされていると国内では評価されているが、このことは労働者に優しいことを意味するものではない。国際的に比較すると、日本の労働法は経営者に優しく、労働者に厳しい。

OECD は 各国の雇用保護規制の強さを測る指標(Employment Protection Legislation indicator)を公開している。その中で、日本は37か国中24位であり、雇用保護規制の比較的緩い国である。主要先進国で日本より規制の緩い国は、米国、英国、豪州、カナダとアングロサクソン系国家のみだ。特に「解雇に関する手続き要件」と「通知と退職金」に関する保護規制は世界最低水準だ。

「ジョブ型雇用」というマジックワードを使うことで、人件費削減と会社が自由に解雇ができるようになるという望ましくない事態が起こる危険性がある。これは経営者にとって悪魔の誘惑でもあり、当初はその気がなくても、経営が厳しくなった時の口実にもなりかねない。

「ジョブ型雇用」と呼ばれるものの中には、組織も社会もより良いものにしていき、日本企業の国際競争力を高める効果を持つ施策が数多く含まれている。しかし、抽象度の高いマジックワードにすることで、何の効果があるのかよくわからないものになりかねない危険性も孕んでいる。そして、その危険性には、人件費削減や解雇規制緩和などの社会的に望ましくないものも含まれている。

私たちは、「ジョブ型雇用」という言葉に惑わされず、「何の目的があって、どのような課題を解決するために、どのような打ち手を講じるのか」という課題解決思考の基本に立ち返って議論すべきではなかろうか。