無印良品の生みの親、堤清二さんから学ぶ市場と文化のつくり方

最近読んで面白かった本が、「セゾン 堤清二が見た未来」です。

・新しい市場・文化をつくるとは何か?

・マーケティングの仕事における文化との向き合い方とは何か?

といったことを考えながら読んでいました。

堤清二さんって何者?

堤清二さんは、セゾングループの代表として1980年代から2000年代前半にかけて、日本の経済・文化の基盤を築いた人。

実業家でありながら、小説家・詩人としての活動もしていて、

・経済成長

・文化的な成熟

のバランスを如何に保つかを考え抜いていた人です。

西武百貨店、ロフト、パルコ、ファミマなど、日本独自の消費文化を支えたブランドを数々と立ち上げた功績があります。

象徴的なのは、無印良品。

「無印良品」は「反体制派」商品

安さを訴求しながらも、ダイエーとは異なるアプローチで消費者の支持をつかんだのが西友のPB「無印良品」だった。

コンセプトは「わけあって、安い」。食品で通常は捨ててしまう部位なども使い、品質を維持しつつも低価格を実現。安い理由を隠さず説明し消費者の信頼を得た。

仕掛けたのはセゾングループ創業者の堤清二氏だ。ブランド消費が席巻するなかで堤氏は、「無印良品は反体制商品」と位置づけていた。

堤氏が追求したのは「消費者の自由の確保」。ブランドにとらわれず、商品の本質を重視する消費者に訴求しようと、商品包装に割安な理由を書き込んだ。そしてアートディレクターの田中一光氏らとクリエイティブチームを組み、PBの世界観を継続的に発信。シンプルで無駄のない商品を良しとする、新しい消費の価値軸を創り出した。

ここで言われている体制とは、

「アメリカ的豊かさ」と「ファッション性」

の2つを追求することであり、

そんな借り物ではない「日本独自の豊かさ」を定義しようとしたのが無印良品だったとのこと。

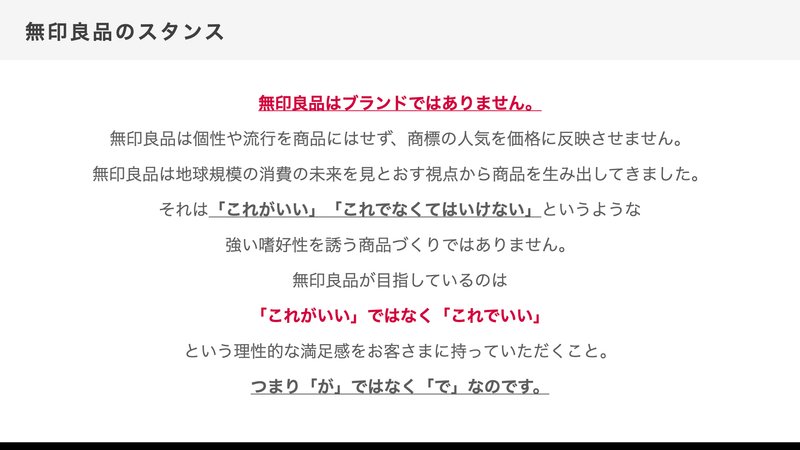

無印良品は、どんな視点で新しいPB市場をつくったのか?

図解して整理してみました。

新しい市場はアンチテーゼから生まれる

「セゾン 堤清二が見た未来」の書籍には、何度も「アンチテーゼ」という言葉が出てきます。

アンチテーゼとは、ある考えや主張に対して、反対や対立する意見や立場のこと

このテーマにおけるもう一冊のバイブル「新しい市場のつくりかた」という書籍があります。

新しい市場・文化をつくるためには、

「問題開発」

の重要性が書かれていて、堤さんの「アンチテーゼ」と意味合いは同様だと捉えています。

1. 問題開発

新しい角度から問題提起する

2. 技術開発

実現可能性を高める

3. 環境開発

自然と人が動く仕組みをつくる

4. 認識開発

人が良さを知っている状態をつくる

既存の市場の常識や、文化として根付いているものに対して

「問題開発をする」

「アンチテーゼを唱える」

ことからはじめてみることが、マーケティング戦略・企画をつくるときに大切だと考えています。

こんな発想で向き合えると良いなと考えている企画シートです。

ありきたりのマーケティングから抜け出していくヒントにしていただけたら嬉しいです。