「囲い込み」という言葉が多用される企業はSDGs時代のブラック企業かもしれない

お疲れさまです。uni'que若宮です。

先日、こんな記事が出てきました。

システムやデータベースというのは、規格化や標準化がされていると、相互のデータ連携がスムーズですし、かつシステム開発自体のコストも下がります。

同調査では約1700の自治体が情報システムにかける年間予算は4800億円。もし同じ仕様で全国の自治体が発注すれば調達費や運用費は大きく下がる。大手システム会社の幹部は「仕様の統一やクラウド化を進めれば、大幅に予算は減るだろう」と話す。

つまり標準化は「全体最適」につながり、「乱立」によっていま起こっている非効率が解消されるのです。そう聞くと「そらそうやろ!無駄なことさっさとやめてみんな一緒にせえや!」と思われるかもしれません。しかしなかなか難しいのが、個別の利害から考えると、必ずしもそうならない、という点です。

全体最適を阻む「囲い込み」

上記の記事にはこうあります。

これまでは地方自治法の解釈に基づき自治体ごとにIT(情報技術)ベンダーに発注してきた。企業は個別に異なる設計をした方が収益が上がり、自治体はそれぞれの事務に合わせた機能を求める。利害が一致して独自仕様が乱立してきた。

かつて、NTTドコモでメディカル系の事業の立ち上げをしていた頃、医療データベースの相互連携や統一化について模索したことがあります。EHR(Electronic Health Record)とかPHR(Personal Health Record)とかいうのですが、電子カルテのデータやレセプトなど、医療にまつわるデータというのも実はかなりバラバラで、これが集計をする際や、転院時の情報連携などの際、かなり非効率になっている。

標準化がなかなか進まない理由には、色んなプレイヤーがあるなかでどれを優先して標準化すべきかという政治的な問題や、どこまでを「標準」としどこからを個別とするかという設計上の線引き、またイレギュラーや変化にどう対応するか、という仕様課題など色々なものがありますが、そういう難しさとは別に、「囲い込み」の力学が邪魔をしてしまうことがあります。

システムは老朽化しますから、ときどき買い替えが必要になります。買い替えはメーカーの切り替えのタイミングでもありますが、その意思決定の時に、「独自仕様」なほど継続して同じメーカーのシステムが選ばれるのです。データのフォーマットが違えば過去のデータを新しいシステムで使えるように変えるだけで手間が発生しますから、そんなことはクライアントもしたくありません。標準化をしなければしないほど、自社システムの顧客が他社システムへ乗り換えするスイッチコストが高まり、チャーンされづらい。つまりシステムベンダーは標準化や共通化をしないほうが「利益」が得られるという構造が一部にあるのです。(すべてのシステムベンダーが意図的にそうしているという意味ではありません。むしろ顧客要望に従った結果、fragmentalになっているケースがほとんどでしょう。乗り換えづらくする努力はしやすいのに、乗り換えやすくする努力は後回しになりがち、という力学はあります)

「囲い込み」と「ファン化」はちがう

たとえばマイクロソフトが他社OS上ではアプリケーションをうまく動かないようにするとか、携帯電話会社がこぞって2年縛りで違約金をかけるとか、そういうのが「囲い込み」です。

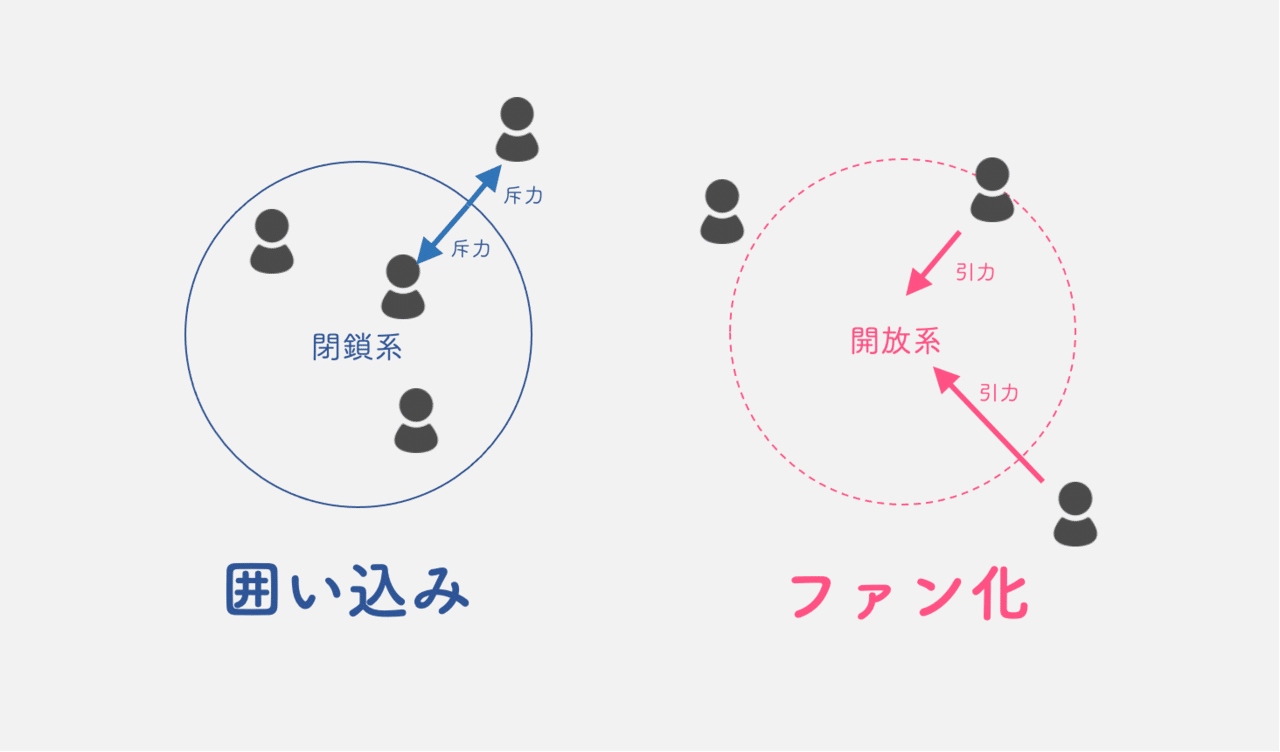

新規顧客の獲得よりも既存顧客を重視し、LTV(顧客の生涯価値)を高めようとするという意味で、「囲い込み」は「ファン化」や「ロイヤルティ(忠誠度)向上」の施策と混同されがちですが、力のベクトルがちがいます。

右側のように「ファン化」は「引力」によって求心的に惹きつけますが、成員に対して制限や束縛するものではなく、いわば開放系です。

これに対し、「囲い込み」は基本的には自由度を奪う束縛によっており、閉鎖的になります。自社のプロダクトのメリットを高めるのではなく、外に出ていくことにデメリットをつくろうとするのです。最近は少しずつ風穴が空いてきましたが、エンタメ業界もかなり閉鎖的なところがあり、「事務所に歯向かったり独立したりすると干される」というのも「囲い込み」施策のひとつです。

これは企業論理としては理解できます。「囲い込み」をした方が利益があがり、「逃げられる」と利益がさがるからです。

しかし僕の考えでは、「囲い込み」には2つ問題があります。

一つはユーザーに不利益が生じることです。ユーザーからすればデータが標準化されているほうが使いやすいですし、いつでも他社に乗り換えれたほうがいいですし、好きなアイドルをテレビで見られなくなるのだって不利益でしかありません。企業は自社の利益のためにユーザーの利益を犠牲にしているわけです。

「囲い込み」はSDGsに反する

そしてより問題なのは、「囲い込み」が「生態系を壊す」ということです。たしかに短期的には効率がよく利益が上がるかもしれませんが、競合を含めた周辺のプレイヤーを締め出すことで産業自体を消耗させてしまったり、資源を蕩尽したり変質させてしまい、全体として価値が減っていきます。

「囲い込み」モードになったプレイヤーはある時点から引くに引けなくなり、周りを搾取し資源を食いつぶしていくガンになっていきます。縮小することは許されないので、焼き畑農業のように資源を壊しつづけるのです。

このモードを変えなければ、SDGsはむずかしい、と僕は考えます。SDGsは「一社による専有と周辺の搾取」ではなく、「適切な規模のマネジメントと富の共有」でしか成し遂げられないからです。

日本の「老舗」と呼ばれる企業は競合を敵として殺さず、「もちつもたれつ」の関係によって長く続くことができましたが、その逆に、自社だけの利益を追求していくと、気づかないうちに長い目で見た時には自らを成り立たせている地盤自体を蝕んでしまうでしょう。

ちなみに、「囲い込み」という言葉を引くと、16世紀のイギリスの話が出てきます。それまで共有地として使われていた農地を土地所有者が独り占めし、利益率の高い牧羊地にのみ使うために、文字通り柵をつくって「囲い込み」、農民を排除してしまったため、失業、浮浪、犯罪などの社会不安を引き起こしてしまいました。トマス・モアは『ユートピア』の中で「羊が人間を食った」といっています。

[イギリスで窃盗の多い理由の一つは]イギリスの羊です。以前は大変おとなしい、小食の動物だったそうですが、この頃では、なんでも途方もない大喰いで、その上荒々しくなったそうで、そのため人間さえもさかんに喰殺しているとのことです。おかげで、国内いたるところの田地も家屋も都会も、みな喰い潰されて、見るもむざんな荒廃ぶりです。そのわけは、もし国内のどこかで非常に良質の、したがって高価な羊毛がとれるというところがありますと、代々の祖先や前任者の懐にはいっていた年収や所得では満足できず、また悠々と安楽な生活を送ることにも満足できない、その土地の貴族や紳士や、その上自他ともに許した聖職者である修道院長までが、国家の為になるどころか、とんでもない大きな害悪を及ぼすのもかまわないで、百姓たちの耕作地をとりあげてしまい、牧場としてすっかり囲ってしまうからです。

もちろん、悪いのは「羊」ではありませんし、人間を喰っていたのは人間の利益を追求する欲望です。

「囲い込み」は高い利益の源となる「羊」を外に出さないように柵をつくるとともに、それまでは資源を共有していたひとたちを締め出し独占したのです。

そしてその結果、起こったことは「荒廃」でした。

アパレルやメーカーの環境破壊や搾取が問題視されてきていますが、これからSDGs観点での企業評価や企業倫理の重要性が高まるとともに、誰かを排除したり搾取したりすることによって成長を成り立たせてきた企業は共感よりも反感を買うことになり、いかに儲けていようとも「選ばれない企業」になってくるでしょう。

「囲い込み」をするのではなく、自由度を保ったままオープンに資源を共有し、その上で自分たちらしいバリューで顧客を引きつけつづける努力をすることがSDGs時代の企業に求められてくるのではないでしょうか。