言語化のコツは、概念を「具体的に抽象化」することではないか

ありがたいことに「言語化がうまい」と言われることが多いのです。

じゃあ一方で、そう言ってくれる方々が、言語化が不得意だったり苦手だったりするのか、あるいは他の方より自分が言語化が明らかに上手いかというとそうではないと思っていまして。

色々考えていったところ、これは僕に限らず、「言語化がうまい」と言われている人たちを思い浮かべてみても、共通していると感じるのは、言語化がうまいというよりはベースとして「概念化」に強みがあるんじゃないか(そして結果的に言語化も得意)、という仮説をもったのでしたためてみます。

「言語化がうまい」と言われる人の共通点

ずばり「『何であって、何でないのか』を言葉にできること」だと考えています。ちょっと小難しく表現すると、「概念を通じて共通のコンテキストをつくり、コミュニケーションスピードをあげられること」とも言えそうです。

「言葉にできる⋯⋯? やっぱ言語化がうまいんじゃん!」というツッコミが聞こえてきそうです。

わがります✋️

サッカーの例:「ボールを蹴る」という行為と下位概念

例えが適切かどうかわからないのですが、サッカーの例を持ってきました。

サッカーは日本語で「蹴球」と言いますが、その名のとおりボールを蹴ることを通じて得点を競うスポーツです。しかし一口に「ボールを蹴る」と言ってもその種類は色々で、「シュート」「パス」「ドリブル」など多様な技術で成り立っています。

仮に「シュート」や「パス」、「ドリブル」といった概念がなく「ボールを蹴る」という言葉しか存在しない世界があったらどうでしょうか。その世界においても、物理的な行動として、我々の世界でいうシュートやパス、ドリブルに相当するプレー自体はなされると思います。

一方で、その世界において戦術や技術を磨くのは難しい、あるいはかなりコミュニケーションコストを要すると想像します。

ある者はどのように決定力を高めるかについて議論したいゆえに「ボールを蹴る練習をしよう」と提案するかもしれないが、別のある者はボールを前進させることのための発言と解釈するかもしれない。

そうなると、その解像度を高めるためには「得点を決めるため、ゴール前でボールを蹴る技術を磨こう」「そもそもゴール前でプレーするには前線までボールを運ぶ必要があるから、自陣からボールを運ぶための技術を身につけるための練習をしよう」など、説明のための言葉を増やしながら会話をするでしょう。

でもおそらくこういう会話も出るかも。

「それってボールを運ぶために自分で小刻みにボールを蹴りながら進める練習? それとも、自分から遠くのAさんに一気に渡すためにボールを蹴る練習?」

「うーん、後者のほうが効率的じゃないかな」

「ところで後者ってなんだったっけ」

このように「ボールを蹴る」という行為に対して、「シュート」「パス」「ドリブル」など名前をつけて概念化し違いを明らかにすることは、コミュニケーションコストを下げ共通認識をつくりながら技術を研鑽することに寄与していったことでしょう。

仕事にも応用可能

極端な例を用いましたが、スポーツに限らず、仕事や日常生活においても同様のことが言えると思います。

この記事で語られている「イズム」も、「何であって、何でないのか」を、概念を通じて言語化したわかりやすい例ではないでしょうか。

栄枯盛衰が激しいIT業界で「100年単位で世の中に役立つグループを目指している」。そのためにもリーダーは目立たず、経営戦略の基礎となる主義「イズム」を社員一人ひとりが共有できる組織が重要

「言語化」と「概念化」

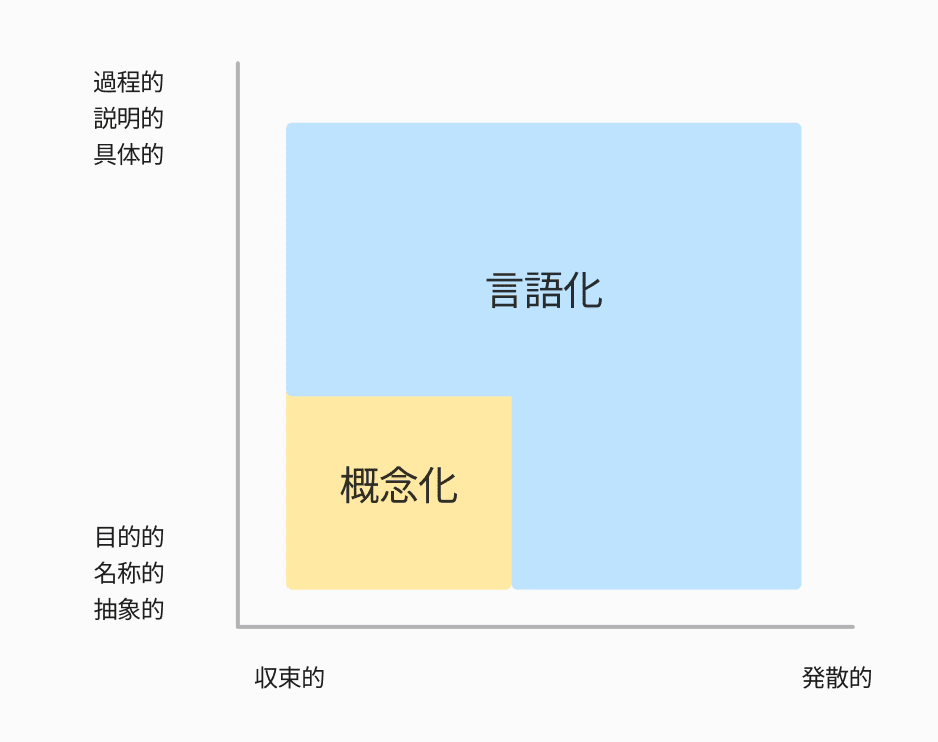

どのように「『何であって、何でないのか』を言葉にしていくのか?」「概念を通じて共通のコンテキストをつくるのか?」について考えていくにあたり、「言語化」と「概念化」の違いについて考えてみます。

「言語化」と「概念化」のそれぞれの特徴

まず、「言語化」について、冒頭申し上げたように個人的には、人による差は実はそんなに出にくいんではないかと思っています。

好きな食べ物や趣味について語る時、好きな人のことを考える時、飲みながら思い出を語る時、うまくまとまっていなくても溢れるように言葉が出ることって結構あるんじゃないかと。ほら、「言葉」になってるんです、「言語」になってるんです。そこには、一人ひとりの具体的なエピソードなんかも添えられているはずです。

つまり「言語化」は、過程的・説明的・具体的といった特徴があるかなと思っています。

一方の「概念化」について。これは雑に表現すると「シュート」「ドリブル」「パス」といった具合に一言で言い表したり、「hogehoge戦術」「fugafuga作戦」といった具合に共通認識として名付けたりすることもあると思います。企業では、ビジョンやミッション、バリューなどのように会社の目指す先や価値観を定義づけることも多いですよね。

つまり「概念化」は、目的的・名称的・抽象的といった特徴があるかなと思っています。

(ちなみに、「言語化」には特に文字制限はなく1字〜無限である一方、「概念化」については個人的には12,3字以内くらい、長くとも20字以内に収まるくらいが良いかなという肌感覚があります)

「言語化」と「概念化」の関係

ここまでの特徴をもとに「言語化」と「概念化」の関係をふじじゅん視点で整理すると、こんな感じです。

「概念化」は「言語化」を引き出す

急に話が変わるんですが、雑談って結構難しくないですか? 特に、知り合って間もないし趣味やら何やらの共通点があるかもわからない、なんてとき。

何を話しちゃいけないわけでもないので、逆に何を話せばいいのかって迷いますよね。

そんなとき、僕は日常の些細な話をすることが多いです。

「日常的な些細な怒りって皆結構持ってたりすると思うんですよね。こないだ明らかに片側1人ずつくらいしか通れないような細めの歩道を歩いていたとき、向こうから2人組が歩いてきて、どちらもこちらを避けようとしなかったんですよ。そういうケース結構あって、その度に些細な怒りを感じてるんですけど。」

すると、「それで言うと⋯⋯」って誰かがエピソードトークを話し始めてくれて、「それで言うと」が連鎖していったりする。

『日常的な些細な怒り』のような、「具体的に抽象化」されたテーマは自然と言語化につながるなと。文字にしてみると一見矛盾を孕んでいそうですが、個人的にコレがしっくりきます。

ちなみに、そのエピソードトークのなかで個人的にツボった話は、コンビニで「ブラックコーヒー用のマシン」と「ブラックコーヒーもカフェラテも作れるマシン」の2つがあって、その2つどちらも空いているのに前の客が後者のマシンでブラックコーヒーを抽出したことで、後ろに並んでいたその人が、カフェラテを抽出するのに無駄に待たされたという些細な怒りの話です。(前者のマシンを使っていれば2人ともすぐ抽出できた)

「概念化」習得は実践あるのみ。でも再現性アリ

ちょっと余談が長くなったのでそろそろまとめにかかります。

言語化がうまいと言われる人たちに共通すること

「『何であって、何でないのか』を言葉にできること」

「概念を通じて共通のコンテキストをつくり、コミュニケーションスピードをあげられること」

言語化と概念化の特徴の違い

言語化

過程的・説明的・具体的

概念化

目的的・名称的・抽象的

概念を「具体的に抽象化」することで言語化につながりやすい

「じゃあその『概念化』はどうしたらいいんじゃ?」についてですが、正直これはうまくいかなくてもいいから実践と対話あるのみ、かなと思っています。

ファシリテーターをやってみる

幹事をやってみる

チームのビジョンやミッションを決めてみる

誰かにインタビューをしてみる

noteやブログを書いてみる(特にタイトルや小見出しにこだわってみる)

一方で、結構再現性は高く、習得する気概を持つ人であれば誰でも習得可能かなと思っています。細田高広さんの『コンセプトの教科書』はめちゃくちゃ実践的で、オススメです。

かなり日常的な例を中心に紹介しましたが、きっと仕事にも活きるんじゃないかと思います。特にリーダーシップやマネジメントにも効果的と個人的に考えています。Coral CapitalのFounding Partner & CEOのジェームズ・ライニーさんが執筆したブログ記事『「書くマネジメント」を始めたら戦略的思考が研ぎ澄まされた話』にも通ずるなと感じており、興味ある方はこちらもぜひご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!