学びの四面体 〜学びを立体的にする「感じる」と「試行する」

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は学びについてについて考えてみたいと思います。

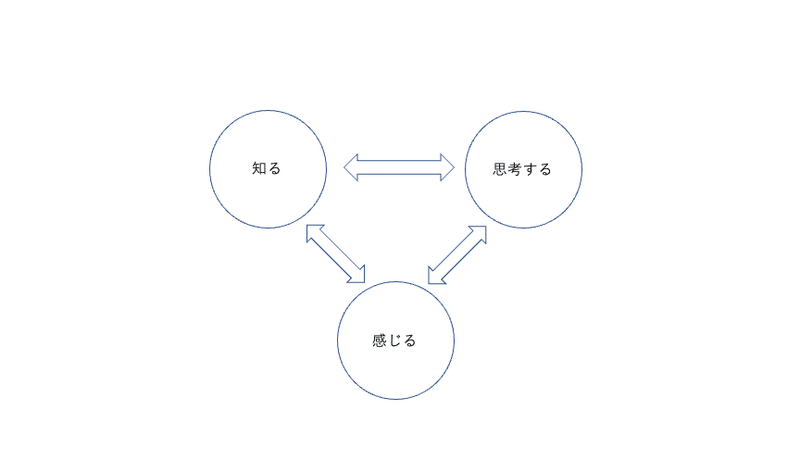

「知る」「感じる」「思考する」の三位一体

学びにおいて、「知る」「感じる」「思考する」は相互に連関しています。

「知る」ことによって「思考する」ための種が得られます。一方、「思考する」ことによって「知る」で得た知識が深まるとともに新しい問いが生まれ、また新たな「知る」へと向けられます。

旧来型の教育では「知る」がメインとされているところがあって、「思考する」時間が十分に取られていないことがあったように思います。社会科などの暗記教科にとどまらず、国語や算数などでも「解き方」を「知る」ことがメインであとはそれを使うだけ。

これは「点」の学びです。

「知る」だけをやっていても、それの活かし方がなかなか身につきません。咀嚼し消化して栄養にすることなしに、じゃんじゃん食べ物を突っ込んでいるみたいなものなので、「知る」⇔「思考する」のプロセスによる相互的なシナジーが生まれていきません。

「思考する」までがあって学びは初めて「点」から「線」になります。

そしてさらに、「知る」だけではなく「感じる」ということも重要です。「知る」ことは一般論的な知識にはなるけれども、実感を持ったものにならず「上辺だけ」の学びになることがあるからです。そこに「感じる」があり「三点」になることでいろいろな可能性を想像できるようになり、はじめて「線」的な学びが「面」の学びになります。

また、「知る」ことで「感じる」は広がります。たとえば食事する際、シェフに食材を説明してもらうと一つ一つの食材や味付けが豊かに感じられますよね。人間の感覚というのは物理的な刺激だけではなくそれに対する精神的な関わりなので、「感じる」は「知る」に影響されるのです。

↓「妻と義母」のような絵では、「ココをこう見ると老婆にみえるよね」「あー!」と一度「知る」と絵の見え方が変わってしまいますよね。

最後に、「感じる」と「思考する」の関係でいうと、「知る」ことで「思考する」が誘発されるように、「感じる」によって「思考する」に「広がり」が生まれます。

二種類の「思考する」

ところで、「知る」→「思考する」と「感じる」→「思考する」の連関は少し異なる感じもあります。

なにかを「知って思考する」することは、知識を組み合わせそこから論理立てて思考する(三段論法など)ことであり、抽象的で一般的な思考です。これは基本的には知識という素材(「知る」)を平等に得て適切に「思考」すれば、みんなが同じ解に到達できるようなもので、ある意味ではコンピューターの計算にも似ているかもしれません(とはいっても厳密に言えばインプットにもスループットにも個体差(ゆれ)があるので実際には「知る」も「思考」も完全に一致しはしないのですが…)。これを「推論的思考」と呼ぶことにします。

一方、「感じる」ことから始まる思考はもう少し感性的な思考です。なぜなら、「感じる」ということは「知る」以上に身体的で個的な体験だからです。抽象的・一般的な「推論的思考」に対し、比べ具体的・個別的な思考、これを「想像的思考」と呼んでみることができるでしょう。

ここで「想像」というのは、美学者・佐々木健一による「想像力」の下記定義に拠っています。

【想像力】

身体に媒介されている限りでの精神の働き全般をいい、特に美的現象に関係する想像力は、物質 = 身体の刺戟を受けて活性化され、より幅広く創造的に考える精神

の働きである。精神が身体の影響を遮して、純粋に思考しようとするとき、その思考は抽象的・一般的・論理的な性格を帯びる。それに対して、身体との関係に即して思考するとき、その思考は具体的・具象的であり、経験の抵抗との相刺のなかで展開されてゆく。思考である限り、一般的であり論理的であることに変わりはないが、具体的であることによって、想像力の思考のもつ一般性や論理性は独特なものとなる。

「感じる」ことによって励起される思考は、ここにいう「想像力の思考」であり、それは「知る」による思考とは少し違います。想像力とはそこには無いものでもありありと思い描く力であり、その意味で「具象的・個別的」です。

すごく地頭がよく頭の回転が高い人なのに「単線的」にしか思考できず、(より幅広く創造的に考える)「想像力」が足りないタイプの人もいます。これは異なるタイプの思考力であり、「知る」だけではこの思考力を培うのには不十分なのです。

そしてまた、「知る」⇔「(推論的)思考する」が双方向的であったように、「想像的思考」ことはそれがありありとしているために「感じる」を豊かにします。素晴らしい景色やアート作品に同じように触れても「感じる」度合いが人によって違いがあるのは「想像的思考」によるフィードバックの差分です。「感じる」⇔「(想像的)思考する」も双方向なのです。

対象の時間的指向による「面」の学び

ところで、「知る」と「感じる」と「思考する」ではその対象(なにを)の時間性も異なります。

「知る」はすでに確定した知識をインプットする行為ですから、基本的には過去を志向します。「知る」だけを繰り返しているといわゆる「頭でっかち」になりチャレンジしづらくなりますが、これは基本的に姿勢が「過去」を向いてしまうことにもよるのではないかと思います。

これに対し「思考する」は基本的に仮説ですから、「未来」に向かっています。たとえ過去に起こった出来事について思考する場合(江戸川コナンさんがたったひとつの真実をみぬく場合など)であっても、「まだ明らかではない事実」に対しての仮説であるので、基本的には「まだ見ぬこと」を向いているという意味で「思考する」ことは「未来」を志向します。

こちらの図の上半分、「知る」→「(推論)思考する」というのがオフィスや学校で主にされているプロセスです。「過去」のデータから「未来」へを抽象的・一般論的な思考として推論するのです。

しかしこの回路は、「過去」から直線的に「未来」へと飛んでいる点に注意しましょう。「過去」→「未来」へと直線的に進む、「知る」→「(推論的)思考する」は「線的」です。

ここでは「現在」を通らずに抽象的・一般的次元でのバイパスがされてしまっているのです。これだけを繰り返していると思考が経路依存により単線的な推論になったり、「現在」の実感が伴わない「机上の空論」や暴論になってしまうことがあります。

マインドフルネスや瞑想が求められるようになってきたのは、こうした単線的傾向への対策かもしれません。マインドフルネスは「過去」や「未来」よりも「いま・ここ」とという「現在」を「感じる」ことに注目します。マインドフルネスの必要性が言われるようになってきたことは、ビジネスにおいて余りにも「現在」がなおざりにされ単線的な思考ばかりになっていたことの反省かもしれません。

ブルース・リー隊長やヨーダパイセンが「Don't think, feelやで!」といったのも「思考する」ことに意味がない、と言っているのではないはずです。そうではなくて、人は先のことを考えるとついつい「現在」をおろそかにしfeelがなおざりにされて空虚になりがちなので、一足飛びにthinkにいかんとちゃんとfeelを起点にせなあかんで!と関西弁で言っているのではないでしょうか。

先ほど教育や学びにおいて「知る」が優先されていて「思考する」が足りなくなりがち、ということを書きましたが、それ以上に最も足りていないのは「感じる」というプロセスなのかもしれません。

そして「試行する」

「知る」「感じる」「思考する」についてお話しましたが、これらは内的なプロセスです。

実はその先に「試行する」という外化・表出のプロセスがあります。

そしてこれは、今回の「知る」「感じる」「思考する」というループを本当の意味で循環させるために決定的に重要です。内的なプロセスは平面ですが、外的なプロセスが入ることで、学びが立体になるからです。

「試行する」ことで「知る」「感じる」「思考する」の内的な時間軸(閉じた平面)に(面外の)新たな次元が加わり、次の内的ループへと繋がれます。推論的であれ想像的であれ「思考する」だけでは内的なものにとどまりますが、それを「試行する」(言語化やビジュアル化、手仕事によって外的にアウトプットしてみる)ことで、思考は「現在」化し、「感じる」ことができるものとなり、やがて知識として「知る」ことができるものになります。

そしてこうして過去や現在に生まれた「知る」や「感じる」によって「思考する」→「試行する」へと動的に学びの立体が生み出されていきます。

アート思考では「身体的に=感じる」ことと「試行する=つくり出す」ことを重視していますが、それは学びを立体的にするためなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?