その相見積もり、ちゃんと機能してますか?パワポで考えてみた。

昨年末に書いたnoteで、少し反響があった。

「競合プレゼンやコンペって、実はあまり意味がないんじゃない?」という内容で、僕のいる広告業界の内輪話を書いたつもりが、他業界からの反響も大きかった。

反響の1つに、こんなコメントがあった。

「わかります。競合プレゼンとは少し違いますが、僕の上司はアイミツが大好きで、毎回アイミツを取らされて困ってます」

アイミツとは「相見積もり」の略称で「同じ条件で複数の会社から見積もりを取る行為」のこと。

僕も仕事上では、相見積もりを取る側になったり、取られる側になったりする。

何社か聞いて、一番安いところに決めればいいじゃん!

と簡単に思われがちなアイミツだが、僕はかなり難易度の高い仕事の1つだと思っている。その内訳を、例によってパワポにしてみた。

今日はそんな話。

■機能するアイミツ、機能しないアイミツ

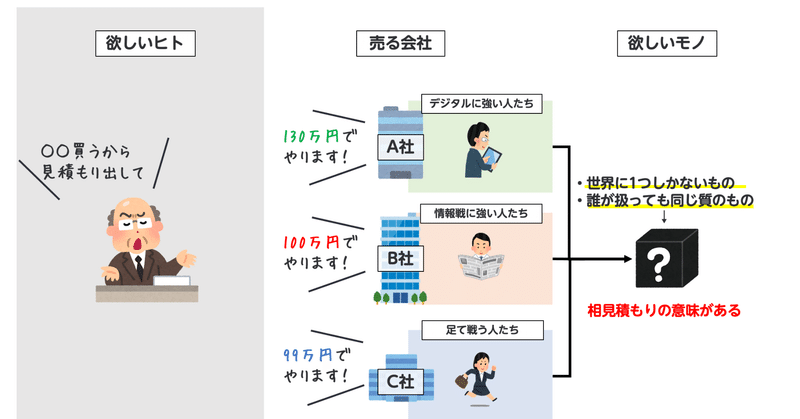

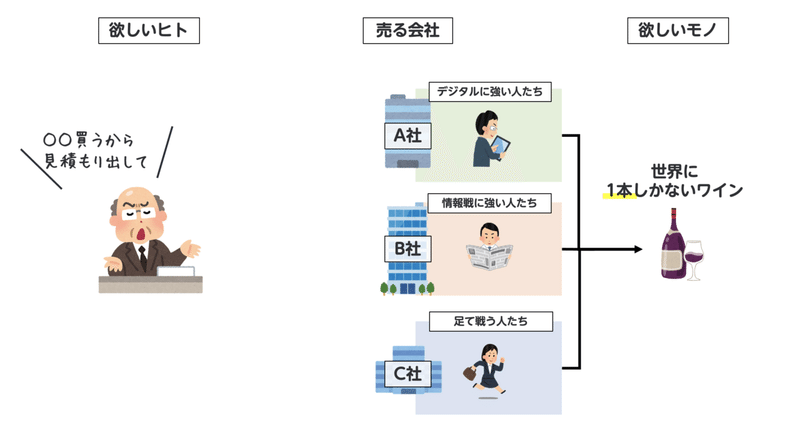

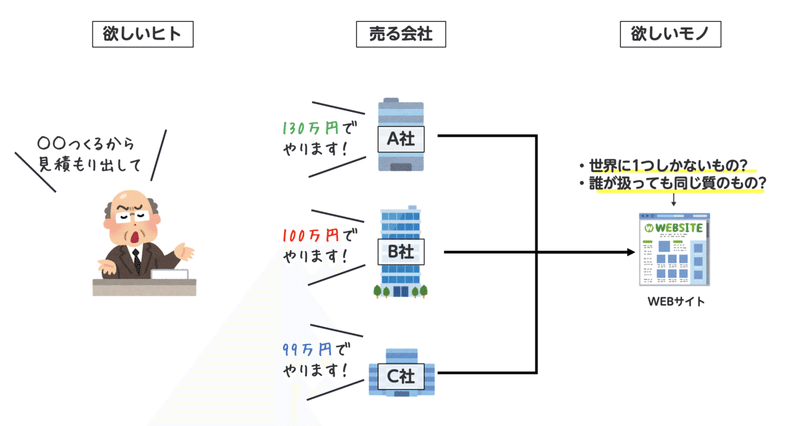

まず、アイミツの構造を整理。

欲しいモノと欲しいヒトがいて、それを売る会社が複数存在する。これが基本。売れる会社が1つしかない場合、アイミツは発生しない。

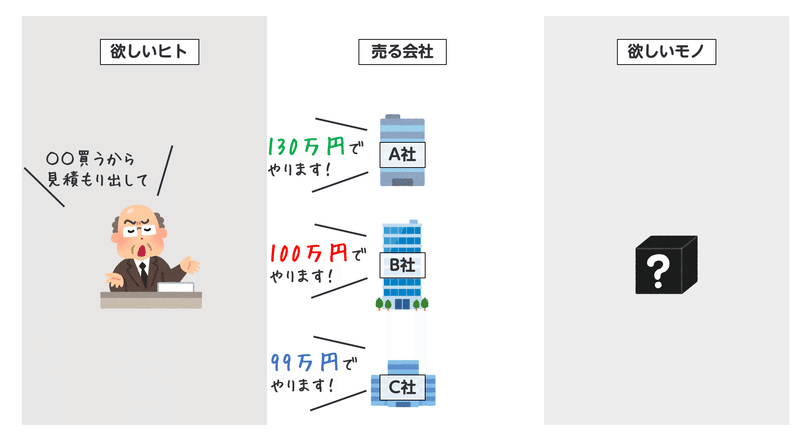

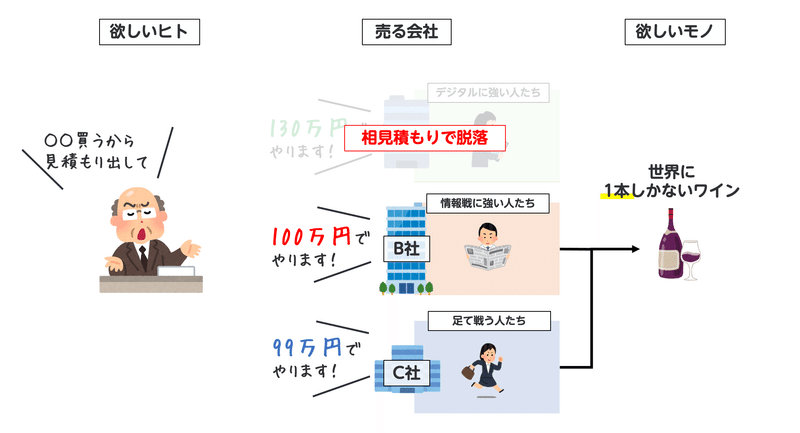

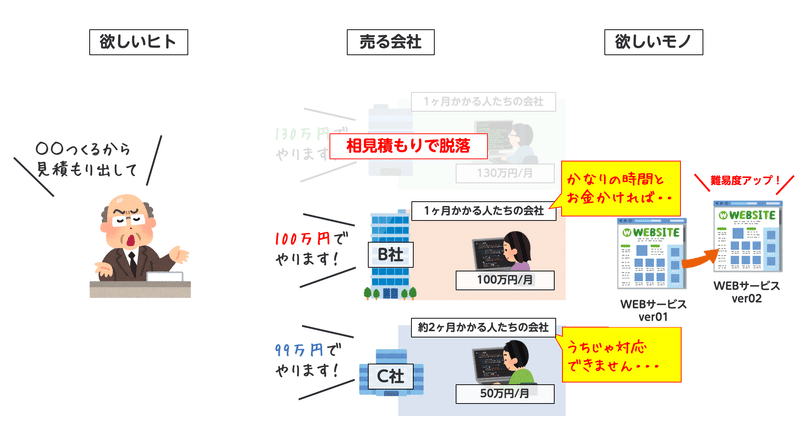

アイミツを取ると、A社、B社、C社のそれぞれが「うちの会社なら○○円でやります」と提示してくる。

ここで言えば、C社が最有力となり、A社は脱落。

「B社とC社は微差だから、この2社で検討しようか」

となることが多い。

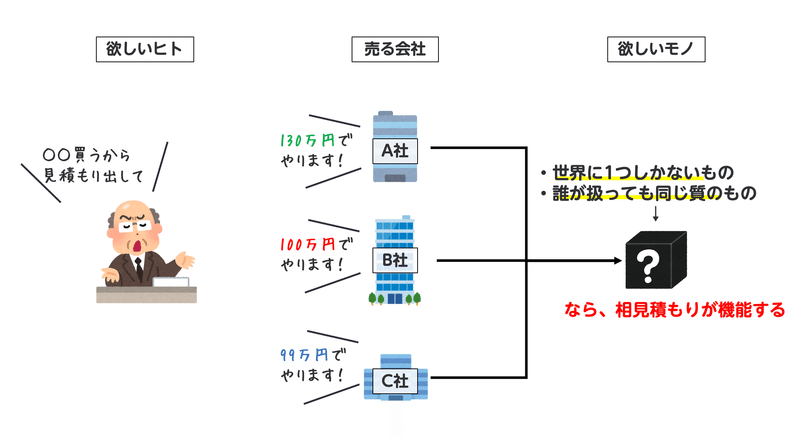

が、実はそんな簡単じゃない。なぜなら欲しいモノの定義がアイミツでは重要だからだ。

結論から言えば、僕はこの欲しいモノが以下2つの条件に当てはまっていない場合、アイミツは機能し難くなると考えている。

1.世界に1つしか存在しないもの

2.誰が扱っても同じ質になるもの

具体的なアイテムで考えてみよう。

■世界に1本のワインと、世界に3本のワイン

まずは世界に1つしか存在しないもの、という条件について。

例えば、世界に1本しか存在しないワインを求めるヒトがいて、そのワインを扱える会社が3社あるとする。3社の個性はそれぞれだ。

先ほどと同様に、こんな結果になったとしよう。

最も高い130万円で出したA社は脱落し、B社とC社が微差。どの会社から買っても同じモノが手に入るので「早く入手した方から買うよ」とでも言っておけばいいだろう。

この場合の相見積もりは機能している。

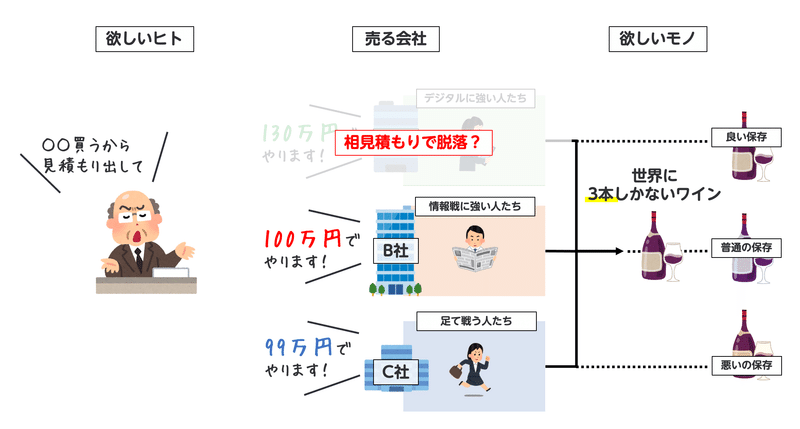

では、このワインが3本あった場合を考えてみよう。同じ年の同じワインでも、実は保存状態によって質が大きく変わる。

つまり、欲しいモノが「誰が扱っても同じ質にならないモノ」の場合だ。以下のケースだった場合、(実は良い保存状態のワインを扱えた)A社を相見積もりで脱落させていいのだろうか?

A社の130万円という価格が予算オーバーだったとしても、B社とC社の保存状態の差が1万円の差に値するのか、その目利きができないのであれば、相見積もりを取る行為は機能しはないと言えるだろう。

つまり相見積もりを機能させるには、欲しいモノに対する明確な知識と知見が必要なのだ。

■リアルなモノと、デジタルなモノ

先ほどはワインを例に出したが、僕が仕事柄でも「特に相見積もりが難しい」と感じるのは、いわゆるデジタルの世界だ。

WEB制作だったり、サービス開発、アプリ開発だったり、デジタルの世界における相見積もりは混沌としがちだ。

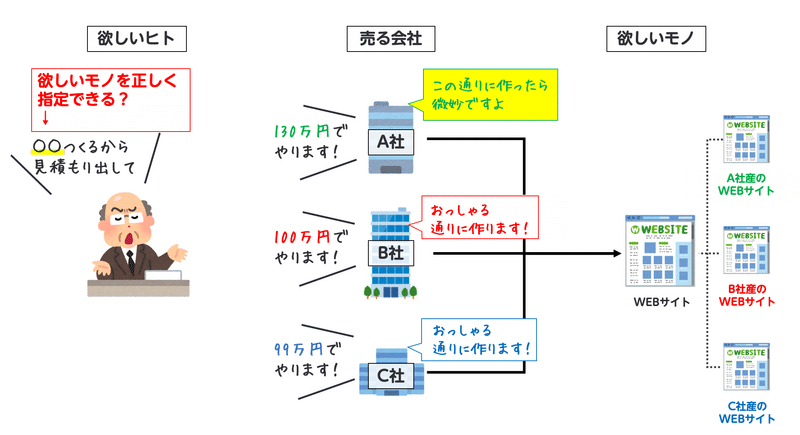

例えばWEB制作の場合、先ほどの条件を当てはめるのも難しい。

出来上がったWEBサイトは確かに世界に1つだけのものだが、既に流通されているモノではなく、オーダーメイドでつくるものなので、定義が当てはめにくい。

また、誰が扱っても同じ質か?という点も難しい。

「このサイトと全く同じサイトを、一番安くつくって」というオーダーなら分かりやすいが、もちろんそんなケースはない。

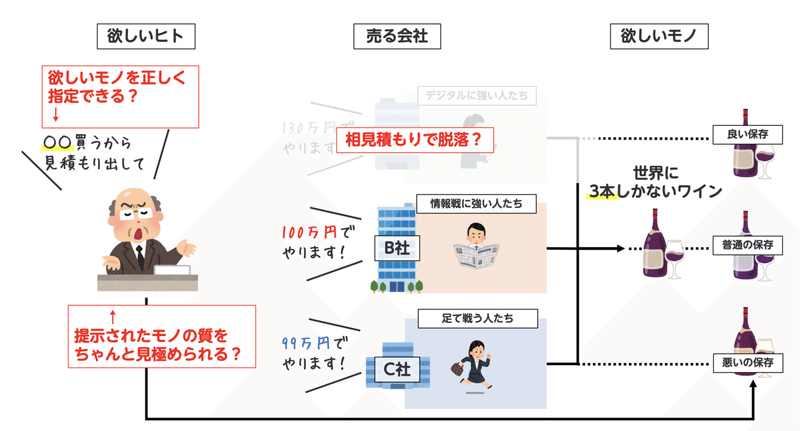

かと言って、欲しいヒトがデジタルに明るくない場合、言われた通りにつくったサイトがまったく機能しないこともある。

この場合、多少高くても「この通りに作ったら機能しませんよ」と指摘してくれるA社に発注する方が、最終的に欲しいヒトのためになるだろう。

上記の場合、B社とC社の見積もりは「制作費」だが、A社との差分は「コンサル費」と捉えた方がいい。A社の見積もりには「欲しいモノを正しく指定し直してくれる分の料金が含まれている」と見積もりを捉え直す必要がある。

100万と130万という額面だけでなく、30万は差はなんなのか?

その読み解きが正確にできないヒトが取る相見積もりは、機能しないだろう。

「早くやります!」

「安くやります!」

「おっしゃる通りにつくります!」

そんな甘い言葉に、安易に乗ってはいけない。

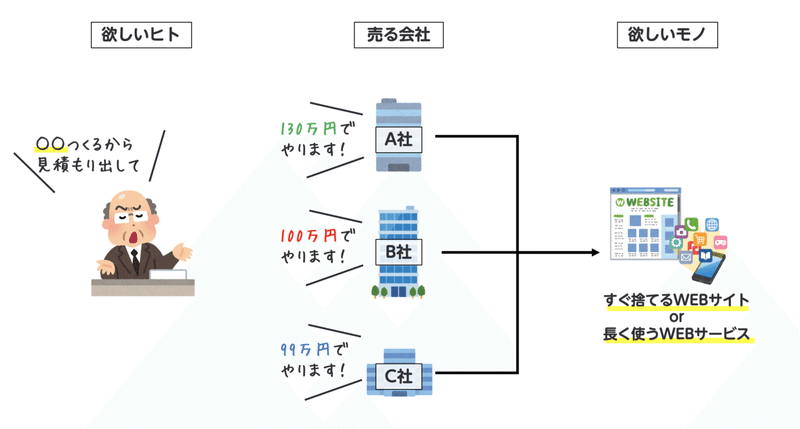

■長く使うモノと、すぐに捨てるモノ

最後に、相見積もりに対するもう1つの基準について書いておく。

それが「欲しいモノ」の使用年数だ。

これは僕もたくさん苦い経験をしてきた。

長く使うものこそ、慎重になって相見積もりを取る心理はわかる。

ただだからこそ「安い方を選ぶ発想」が危険になる。

例えば、デジタルの世界でもWEBサイトとWEBサービスを作る場合はちょっと違う。

期間限定のキャンペーンサイトなら、使用期間は短いので安価にスピーディーにつくってしまおう、という発想でもいいだろう。

しかしずっと使い続けるWEBサービスの場合、そうはいかない。

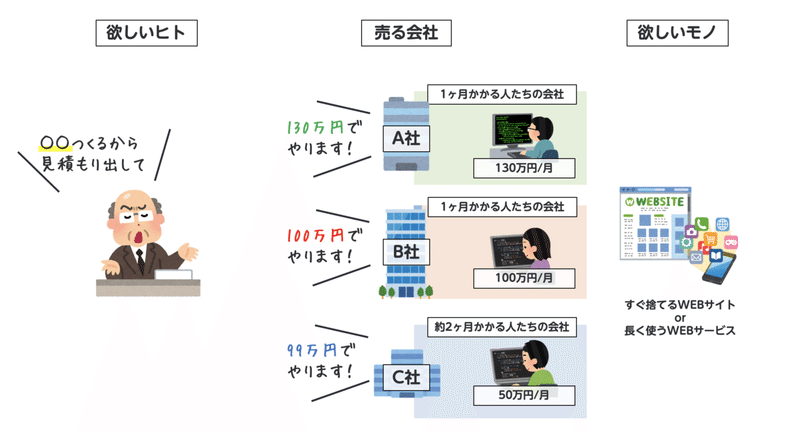

例えば「単価」という視点で考えてみる。

デジタルの世界では特に、同じ仕事でも「誰がやるか」によってその単価が違ったりする。

ヒトによっても違うし、会社によってもその平均単価は違う。

先ほどの例で言うと、内訳がこういうことになっていたりする。

同じWEBサービスを1人でつくろうとした場合、A社とB社は1ヶ月でできるが、C社は約2ヶ月かかる。納期が1ヶ月だった場合、C社は2人体制でこのサービスをつくることになる。

「1人でも2人でも、同じものができればいい」とも捉えられるが、そこにつくる人のレベルの差があることを忘れてはいけない。

特にそれが長く使うモノの場合、この差がじわじわと効いてくる。

WEBサービスではどんどん新しい技術が登場するため、日々それにアップデートしていく必要がある。またグローバルの基準で変わっていくため、時には難易度の高い対応が求められることもある。

この場合、単価の安い会社を選定していると、そもそも対応ができなかったり、対応に時間がかかって結果的に価格が上がったりする。

そんな時に「あの時、価格で決めなければよかった」と思い返しても、もう遅いのだ。

僕自信はこれで相当痛い思いをしたので、本当に気をつけてもらいたい…。

■安さを求める相見積もりは機能しない

以上、つらつらと書いてきたが、要するに相見積もりは競合プレゼンと同じように発注側の実力が問われる激ムズの仕事、ということだ。

競わせれば安くなるだろう。

そんな気持ちで相見積もりをとっても、長期的には得をしない。

見積もりを取る時も、出す時もその気持ちだけは忘れないでおきたい。

サポートいただけたらグリーンラベルを買います。飲むと筆が進みます。