日本に比べるとイタリアもフランスも英語が通じる国

日経新聞で「日本の英語力92位で過去最低 国際化に逆行、低下続く」という記事が目に入ったとき、そのランキングにおっ!と思ったのですね。

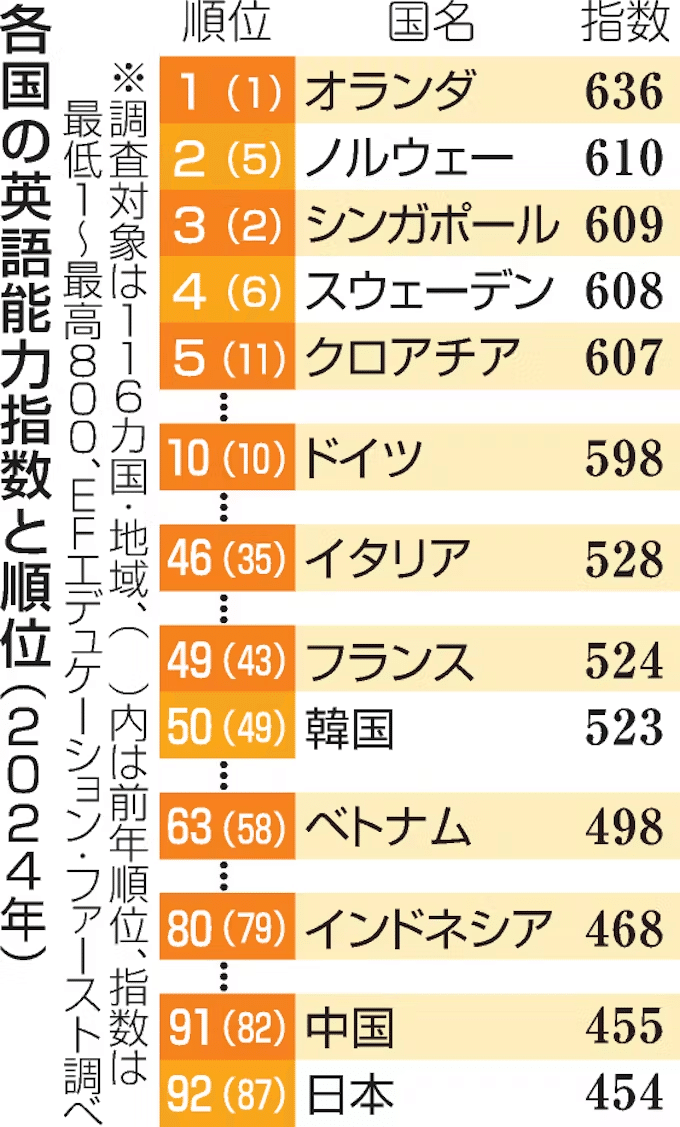

以下の表です。

語学学校を世界展開する企業「EFエデュケーション・ファースト」(スイス)がこのほど発表した英語圏以外の国・地域の2024年版「英語能力指数」で、日本は過去最低の92位に転落した。11年の発表開始以来、急速な国際化に逆行し、日本の順位はほぼ下落が続き、英語力の低下に歯止めがかかっていない。

日本の人に「イタリアでは英語が通じなかった」「フランスではフランス語を話さないとだめでしょう」と散々言われるたびに、ぼくは「でもね、少なくとも、日本よりは英語が通じると思いますよ」と答えてきました。

このランキングをみると「やっぱり」ということになります。イタリア46位、フランス49位、日本92位。

日経新聞の編集が、中間位置にあるイタリア、フランスをなぜピックアップしたのか?を考えると、やはり、英語が通じないと思っている国々が実は日本よりもよっぽどマシである、と伝えたかったのではと想像します。

オランダ、ノルウェー、シンガポール、スウェーデン、クロアチアという上位国は、人口の少ないところは国外との蜜な関係を確保するとの理由から、英語を使わざるを得ない状況もあり(シンガポールは英語を公用語の一つにしているので、このリストに入っているのが少々おかしいですが)、日本の大方の人がフランス・イタリア滞在時のコミュニケーションに不満を抱くのは、ドイツのようには英語が通じなかった経験に起因するのです。

そのドイツが10位ですから、これは認知とリアルがかなり近いことになります。

さて、ぼくが本記事で書くのは、日本の人の英語力向上策ではありません。日本の人にある「井の中の蛙大海を知らず」という一般的な傾向が、この事例でよく出ていることを問題にしたいのです。言うまでもなく、外国語に通じていると「井の中の蛙」度は減るだろうとは思います。

しかし、ポイントはそこに限らない・・・。

「井の中の蛙大海を知らず」とは、自らの狭い知識や経験にとどまり他の世界の存在を知らないことを意味します。それがゆえに、自分は優秀で他人は自分より劣っていると浅薄にも判断してしまうことにもなります。

自社の良いものを「世界でトップレベルのひとつ」と言うべきところを「世界一」と称してしまうのも一例で、これは自らの気持ちを抑制できないというよりも、本当に世界一であると思い込んでしまってる場合が多いと思われます。「井の中の蛙」であるために、競合の存在や力を知らなすぎるのです。

その要因の一つにあるのは、競合の力をスペックでしか見ない、というのもありそうです。目に見える指標でしか判断しないと、当然、目に見えない指標は認知できません。時間が経るに従い、目に見えなかったことが目に見えるカタチに変容してくるタイミングがあり、それが市場で勢いを得ていると気づいたとき「時すでに遅し」です。

かつての海外における寿司や和食のローカライズへの出遅れなど、最たるものです。「第三国人の握る寿司など話にならない」と馬鹿にしていたのが非日系資本に圧倒され、地団駄を踏んだわけです。大昔、海外の和食屋は日系企業の駐在や出張者需要が中心だったから、ローカルに需要がシフトしてくる局面をおさえきれなかったのですね。

今、ラーメンでも「日本人がつくるラーメンとは違う」とローカルのラーメンを辛く評しますが、客はローカルの人たちなので日本と違うラーメンだから良いのです。

そうしたローカライズ市場ができたから、今、日本のメインストリームの味が求められるのだ、と我が物顔に語る人がいます。だが、ローカライズ市場からメインストリーム市場までのルートを日本の企業が戦略的にやれる余地が大いにもあったにも関わらず、狭い範囲でしか和食を捉えてなかったのでできなかったのです。今の状況は自分たちが作ったものではないです。

可視化されていない指標を無視していた。寿司もラーメンも日本人が良いという指標しかないと信じ切っていた。これがさらに暴走すると「日本で食べるイタリア料理が世界で一番美味い」というフレーズになっていくのです。そして、日本のミシュランの星付きのレストランの多さから、日本人の舌は世界一凄い!になります。

日本の食文化には、それだけ味への煩さがあるのは確かです。が、そもそも、ミシュランなどのランキングを過度に指標を頼るところ自体に問うべき点があるし、味のような世界に順位や優劣をつけることが可視化されない指標への鈍感さを生みます。逆にいえば、可視化されていない部分への理解に確信がもてないから、可視化された部分に過度に頼る、とも言えます。

・・・そして、めぐりめぐって「日本の職人技は世界一だ」というようなフレーズも、違った分野で流通していきます。手仕事の意味は何であるか?を考えずに、です。これも世界の人々がもつさまざまな認知のありように関しての「井の中の蛙」現象と考えられます。

だからこそ、以下のように、ぼくは「全体」の掴み方についてしつこく攻めているわけですが、冒頭の日経新聞の記事を英語力向上策の話に終始しないよう祈っています。

写真は©Ken Anzai