転勤制度に良し悪しはなく、ただ合うか合わないかのみある【日経COMEMOテーマ企画_#転勤は本当に必要か(遅刻組)】

良いことも・悪いこともある転勤制度

転勤というとサラリーマンの一大事だ。住居の移動を伴う配置転換は、従業員にとって良いこともあれば、悪いこともある。良いことは、新しい環境でやり直しになるので、自分の経験・知識の幅を広げたり、心機一転して新しいことに挑戦する切っ掛けとなる。米国赴任をきっかけに、自費で社会人大学院や単科コースを修了してキャリアアップに繋げようとする人は多い。

反対に、悪いことは私生活の人生設計が大きく狂うことだ。俗説として、「住宅を購入すると転勤を命じられる」というジンクスをよく耳にする。住宅購入という人生で重大な意思決定を下した直後に転勤を命じられると、従業員個人だけではなく、家族も大きな影響を受ける。また、転勤をきっかけにして、夫婦や親子関係に致命的な亀裂が入り、家庭崩壊に陥ってしまったという事例も枚挙にいとまがない。

このように、良いこともあれば・悪いこともある転勤制度であるため、日経COMEMOのテーマ募集でもさまざまな意見が寄せられたようだ。ここには、転勤制度を善悪の単純な二元論で語ることの難しさがある。

人事制度は事業戦略に基づくという原則

転勤制度を一括りに良し悪しと断じることは難しいし、そのこと自体に意味もあまりない。しかし、企業の意思決定において、転勤制度がその企業にとって良いことなのか、悪いことなのかについて判断を下すことは困難な課題ではない。なぜなら、戦略的人材マネジメント論(Strategic Human Resource Management)の原則に立ち返ると、すべての人事制度は事業戦略に基づいているかで評価できるためだ。

事業戦略の遂行に、転勤制度が必要であれば採用すれば良いし、必要ないのであればなくせばよい。また、部分的に必要な場合には、特定職種のみに求めるように制度設計していく。ジョブ型雇用の場合だと、完全に転勤制度を持たないのではなく、特定の職種やプロジェクト単位で転勤を求めることがある。例えば、海外拠点の新工場を立ち上げる場合など、特殊な専門技能を持った人材が求められるので会社都合での転勤を求めることがある。

転勤制度の有効性は内部労働市場と外部労働市場のバランスから決める

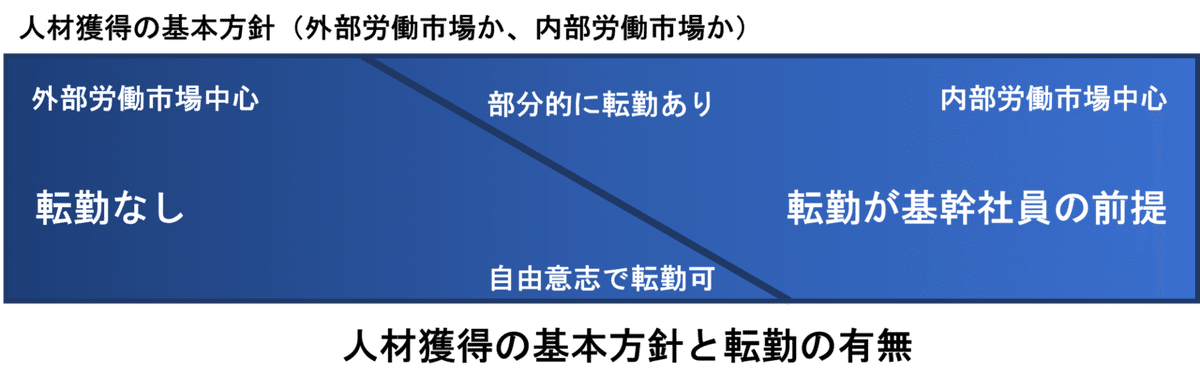

転勤制度に対するスタンスは、人材獲得の手段を内部労働市場から得るのか、外部労働市場から得るのかで基本方針をどちらに取るのかで変化する。そして、その関係性はスペクトラムだ。

伝統的な日本企業の経営では、転勤は当たり前のものとして考えられてきた。少なくとも、総合職と呼ばれる経営幹部や管理職候補のキャリアでは、転勤を受け入れることが必須とされることが多い。この現象は、人材獲得の方法を内部労働市場(会社内の異動)で補うことを基本方針としていることが背景にある。

人材獲得の源泉を内部労働市場とするのなら、自社の中に事業に必要な専門性を有した人材を大量に抱える必要がある。しかし、事業に必要な専門性は流動的であり、常に変化する。加えて、従業員の持つ専門性は技術革新やビジネス環境の変化によって陳腐化してしまう。そのため、従業員の持つ専門性を企業側でコントロールし、全体最適を図る必要がある。

企業にとってのメリットは、会社都合で人材の配置や従業員のキャリアを設計できるので、組織全体のバランスをとることが容易だ。従業員にとっても、キャリアを会社に依存していれば生活が保障されるので安定が得られる。

反面、デメリットは、社内の職務経験から得ることができない専門性の獲得ができない。社内で人材を異動させることで専門性を身につけさせていると、現在、社内に存在しないリソースを得ることが困難だ。加えて、専門性の獲得を人材育成に依存するために人材獲得までに時間がかかる。変化のスピードが早くなると、人材供給が追い付かなくなる。

人材獲得の源泉を外部労働市場に求めるのは、リーマンショック以前のアングロサクソン系企業でよく見られた。事業のために必要な専門性は、人材を社外から採用することで得ることが基本方針だ。そのために、人材を柔軟に入れ替えることができる制度を作ることが重要になる。端的には、会社都合で解雇するための制度が洗練された。

メリットは、獲得した人材を育成する必要がないので、すぐに期待する成果を求められる即応性だ。しかし、個人からすると常に自分の市場価値を維持・向上させる必要がある。そのため、企業側は人材育成をしなくても良いわけではなく、従業員の市場価値を高めるための人材育成施策を整える必要があった。その結果、従業員1人あたりの人材育成にかける費用は日本企業よりも欧米企業のほうが高額になる傾向にある。人材育成の機会を整備しないと、優れた人材から魅力的な職場として選ばれない。

デメリットは、人材獲得に対するコストが高騰することだ。例えば、シリコンバレーの企業は、人材獲得のために高額の給与と豊富な福利厚生を整えることでよく知られる。米国で活動する企業採用の専門家と話していると、この状況に対して過剰で企業負担が大きすぎるという反応がよく見られる。また、人材の流動性が高いため、俗人的な事業設計がやり難い。個人の才能に依存すると、その人材がいなくなった瞬間に事業が成り立たなくなる。「人に仕事を就ける」と言われる日本のビジネス慣習は、外部労働市場を基本方針とするとリスクの塊になる。

外部労働市場を基本方針とした企業の例として、「リーマンショック以前のアングロサクソン系企業」としているのは、米英企業の中で変化が起きているためだ。内部労働市場からの人材獲得も重視されるようになってきた。このことは、採用の現状が「人材獲得戦争」と呼ばれるほど激化しているためだ。また、内部労働市場と外部労働市場のバランスを図ることで、従業員のエンゲージメントが高まることもわかってきた。

日本企業も、内部労働市場重視から外部労働市場も含めてみるように変化している。これまで、基幹社員のモデルを「大学新卒の終身雇用」としてきた大手製造業であっても、終身雇用を前提とすることを辞めるようになってきた。そうすると、会社都合で異動を命じることに限界が出てくる。

澤円氏の投稿にもあるように、現在のビジネス環境では転勤が人材獲得の手段になるどころか、人材流出の切っ掛けにもなりかねない。これでは人材獲得の手段として本末転倒である。

事業戦略やビジネス環境から人材獲得の方針を見直し、その結果として転勤制度の是非について評価することができる。この問題には「日本的経営」のような共通の答えがあるわけではなく、企業ごとに異なる答えを見つけ出す必要がある。