3年間、3部署を兼務して分かったこと

昨今、働き方改革の一環として「兼務」という選択肢を取り入れる企業が出始めている。

上記事例では、午前8時から10時半までは車掌としての業務を、昼からはオフィスへ移動して、実証実験についての社内打ち合わせや、関係企業との会議といった企画業務に切り替える、という働き方が紹介されている。

「兼務」の取組みが進められる背景には、仕事と家庭の両立を狙った短時間勤務制度の導入や、新型コロナ感染拡大に伴う緊急時対応人員の確保、大量採用世代の一斉退職などに起因する人手不足があるようだ。

サイボウズでも「兼務」は、社内で「配置/異動」を検討する際、気軽に提案として会話に出てくるくらいポピュラーな選択肢の1つとなっており、ぼく自身、複数の部署を兼務している。

今回は、自身の経験と人事労務担当者視点の両方を踏まえ、「兼務」という働き方について思うことを書いてみたい。

兼務とは何か?

今回取り上げている「兼務」とは、同じチーム内で異なる性質の仕事を複数受け持つ、という意味ではなく、ミッションが異なる複数のチームで役割を持って働くことである。

たとえば、ぼくはサイボウズで「採用育成部」と「人事労務部」「チームワーク総研」という3つの部署で仕事をしているが、これらはそれぞれ独立したミッションを持って動いている別々のチームのため「兼務」となる。

一方、採用育成部の中で「新人研修の企画・運用」「マネジメントオンボーディング研修のコンテンツ作成」「学習支援制度の新規企画」という3種類の仕事をアサインされていることは「兼務」とは呼ばない。

「兼務」とはあくまで、ミッションや一緒に働くチームメンバー、あるいはレポートライン(マネジャー)が異なる複数のチームで働くことを指している。

兼務のメリット

それでは複数のチームで「兼務」することにはどんなメリットがあるのか。

ここからは、元々「採用育成部」で働いていたぼくが「人事労務部」を途中で兼務するようになった実体験を踏まえながら説明していきたい。

①モチベーションの促進

役割分担において、本人のモチベーションが最も高まるのは、「やるべきこと」「できること」「やりたいこと」が重なっている状態だと思うが、残念ながら、会社の仕事と個人の希望が完全に一致するケースは少ない。

本人に「やってみたい!」という意欲があっても、できることが少ない(あるいは、できるかどうかも分からない)ことや、そもそも、その仕事(やるべきこと)に一人分もの工数が必要ないということもある。

しかし、「兼務」という形であれば、部分的に自分の興味のあるチームの仕事に携わるということが可能になるため、マッチングする可能性は広がる。

ぼくの場合、サイボウズに入社して「採用育成部」で働くようになり、半年ほど経った頃、元々、前職時代に給与計算など労務系の仕事に携わっていたこともあり、「多様な働き方を法律知識やオペレーション面で支える労務の仕事をやりたい!」と思うようになった。

ここでもし「採用育成部」から「人事労務部」に異動する、というゼロヒャクの選択を迫られていたら、かなりハードルが高く諦めていたかもしれないが、上司に相談したところ「兼務という形から始めてみたら?」と言ってもらい、「採用育成部」の仕事は7割くらいまで減らし、「人事労務部」の仕事を3割ほど兼務することになった。

兼務してからアサインされた採用条件通知書や雇用契約書の作成、そのほか入社手続きに関する仕事では、サイボウズの多様な働き方が契約書にどのように落とし込まれているのかを見ることができたり、また、多様な距離感の人たちを受け入れる基盤づくりへの貢献を実感できたりと、ぼく自身、大きなモチベーションにつながった。

②人材の育成

複数の異なるチームで仕事を経験することによって、多様な視点で物事を見られるようになったり、あるいは、他チームの取組みを理解することで視野が広がり、全体最適を考慮した仕事の進め方が身につくことがある。

ぼく自身、「採用育成部」と「人事労務部」の仕事を兼務するようになってから、「採用育成部」で検討していることの中で「人事労務部」に影響がありそうな情報を早めに共有できるようになったり、「人事労務部」で得た知識をもとに、多様な働き方ができるサイボウズだからこそ「採用育成部」のメンバーが知っておくとよい労務的な勘所が分かるようになってきた。

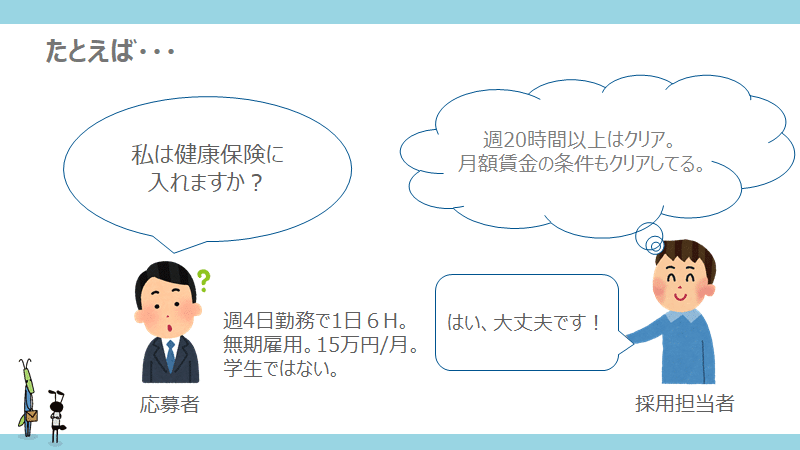

一例として、以下のような勉強会を社内で開催したこともあった。

他にも、「採用育成部」で学習支援に関する制度を新しく企画する際に、労務的な懸念を先に潰せるようになるなど、複数の部署で兼務しているからこそ生まれるシナジーを実感する場面は少なくない。

③労働力の確保(雇用の維持)

冒頭に紹介したJR東日本の事例のように、「労働力の確保」という観点からも「兼務」は魅力的な部分がある。

チーム間を超え、労働力をグラデーションでみて「配置/異動」を実現できるということは、社内で柔軟に仕事の負荷を分配できるということでもある。

たとえば、社内のあるチームで人手がもっとほしいとなった時、サイボウズの場合、「兼務」という形で他のチームの人に仕事を手伝ってもらうという選択肢が存在する。

そもそも、ぼくが「人事労務部」を兼務するとなった時も、「人事労務部」のマネジャー側からも、入社手続きや、契約書作成という仕事をできる人材を増やしておきたい、というニーズがあったことでマッチングしている。

チーム内で人手が足りてない仕事について、案外、社内の他のチームを見渡してみると、「異動」してくるほどではないが、「兼務」という形で一部の仕事を経験してみたい(そしてチーム側もそれを後押ししたい)、というニーズはあるのではないだろうか。

兼務する際の注意点

ここまで「兼務」という選択肢について、いくつかのメリットを挙げてみたが、実際に社員が「兼務」をする場合、人事労務担当者の視点からは、いくつか気を付けておくべき点がある。

①報酬/評価

まず「兼務」をする際に、難しいのは「評価」である。

1つのチームで働いている時は、そのチームの中で貢献度を確認すればいいが、複数の部署にまたがって働いている場合はそうもいかない。複数チームでのがんばりを総合して評価する必要があるからだ。

評価制度の運用は会社によってさまざまだと思うが、サイボウズの場合、「兼務」をする際のルールとして、必ず主の所属を決めてもらい、評価者を明確にするようにしている。

誰が主の評価者か分からない、という状況になってしまうと、働いている本人も不安だし、評価する側もどこまで責任をもってメンバーの貢献度を見ておく必要があるのか曖昧になってしまう。

そのため、兼務者の給与評価は、予め決められた主の評価者が兼務先の上長に他チームでの活躍ぶりもヒアリング、総合的な貢献度を加味したうえで給与のオファー案を作成するとしている。

②コミュニケーション

次に兼務で注意すべきはコミュニケーションである。

複数の部署を兼務すると、コミュニケーションの相手が増える。そのため、常に意識的に頭を切り替えながらコミュニケーションをとり、優先順位を付けながら仕事を進めていかないと、生産性が下がってしまう。

また、ずっと同じチームの仕事にコミットしているわけではないため、チームメンバーとのやりとりに時間差が出てしまい、「あの人は何をやっているんだろう」と不信感を生んでしまうこともある。

サイボウズの場合、殆どのコミュニケーションがオープンなグループウェア上で行われており、各チームでの話題はチーム毎のスペースに書かれるため、コミュニケーションの切替えがしやすかったり、兼務先でどんな仕事をしているのかが目に入りやすかったりと、比較的、チームを超えたコミュニケーションがスムーズにできる方だと思うが、それでもやはり、人によって向き不向きはあるように思う。

③時間

最後は、時間配分に関する注意点である。

複数のチームで兼務するということは、当然、1チームあたりに割くことのできる時間が減る。

各チームに割ける時間が少なくなることで、結果的に、どのチームでの活動も中途半端になってしまい、期待されているアウトプットを出せないというケースも十分にありうる。

また、知らず知らずのうちに、元々チームと合意していた兼務割合が変わってしまっていたり、両方のチームでがんばりすぎてしまって長時間労働になる危険性もある。

そのため、兼務者とマネジャー、チームメンバー間でこまめにコミュニケーションをとってもらうことは勿論、人事やマネジャー側としても、どれくらいの負荷がかかっているのかを知るために、労働時間をしっかり認識しておくなど、安全配慮の視点でのケアも必要になってくるだろう。

兼務という「選択肢」を増やすということ

ここまで「兼務」のメリットと、実際に運用する際の注意点を見てきたが、重要なのは兼務という「選択肢」が増えることだとぼくは思っている。

「兼務」がうまくいくかどうかは結局、仕事の性質や人、チームの状況によって異なってくるし、もちろん「兼務」をしない方がいいケースもあるだろう。

ただ、もし「兼務」という選択肢があることで、働く個人にとっても、会社にとってもメリットのあるケースが存在しているのに、それが「評価」や「コミュニケーション」といった制度、もしくはツールが壁となって、一律禁止している状況があるのだとすれば、それは何とか改善したいと思う。

「やるべきこと」「やりたいこと」「できること」を、もっと柔軟な形で重ね合わせていくこと。誰もが自分らしくいられ、そしてチームメンバーからも「ありがとう」と言ってもらえるような働き方を選べるようにすること。

「兼務」を認めること自体は小さな一歩かもしれないが、それでも、一歩ずつ愚直に改善を積み重ねた先にしか、理想の実現はないとぼくは思う。