実質賃金指数では「賃金下がり続けている問題」を解決できない

実質賃金の減少は8カ月連続で、減少幅は消費増税後の14年5月(4.1%減)以来の大きさだった。11月としても遡れる1990年以降で、これまで最低だった2014年(3.2%減)より悪かった。

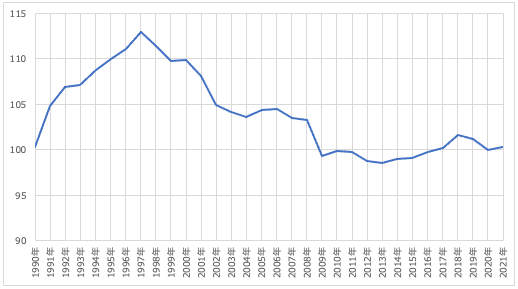

賃金水準も11月としては最も低くなった。厚労省が公表する実質賃金指数(20年の年間平均=100)は1990年以降で新型コロナウイルス禍の2020年がこれまでの11月の最低(88.6)だった。22年は85.3まで下がった。

「毎月勤労統計調査」は分析対象として適切か?

「人生の大半の問題は金で解決できる」なんて言われていますが、肝心の金が無くて困っている人は多いでしょう。とにかく賃金が増えないのに、新型コロナに物価高も相まって、財布の口は閉まるばかり。

この「賃金問題」は何年も国会で取り上げられる政策課題ですが、未だ解決の兆しすら見えません。財界への「賃上げのお願い」程度です。どうしたらもっと着目されるんや。

国民民主党の玉木さんが「結局、問題は、賃金」と取り上げているのですが「略して"けつもんちん"」とか流行らない標語言ってるからですかね。「ちん」は語感があかんて。知らんけど。

ただ、「経済成長」という結果(目的変数)に対して、原因(説明変数)の1つを「賃金の伸び」に求めること自体は筆者は賛成です。

皆さん、

— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) December 23, 2022

結局、問題は、賃金です。

25年以上、実質賃金指数が下がり続けている国は日本しかありません。

この問題を解決することこそ本物の「改革」であり、国民を幸せにする唯一の政策です。

国民民主党は「給料が上がる経済」を訴えています。

その実現のための力を、私たちに貸してください。

賃金問題は、2つの問いに収斂されると筆者は考えます。①なぜ上がらないのか?(WHY)②どうすれば上がるのか?(HOW)です。言い換えると、賃金が上がらない因果の発見と検証です。

分析に欠かせないのは、問題を数値で表現した「データ」です。賃金問題の場合、よく目にするデータは毎月勤労統計調査でしょう。玉木さんがよく国会で取り上げるのも、毎月勤労統計調査(全国調査)の実質賃金指数です。

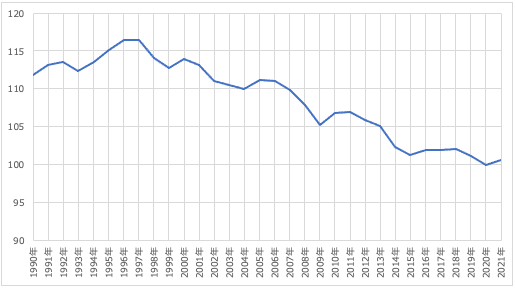

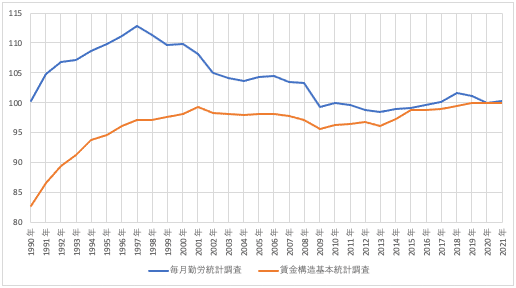

1996年116.5をピークに、2020年100まで下がりました。辛い。

しかし、このデータは分析に足るでしょうか(以前に統計偽装を起こしたことは別として)。「全体でこう変化しています」しか分からず、人口動態や就労環境の変化が賃金指数にどれくらい影響しているのか、まったく分かりません。

30年間で日本は超高齢者の国になりました。人口の中央値年齢は48.6歳で世界2位、高齢化率(全人口に65歳以上が占める割合)は29.18%で同じく世界2位(いずれもCIA World Factbook調べ)です。

同時に、日本は女性の就業がやや優しい国になりました。女性の就業率は70.6%とOECD加盟38か国中13位になりました。ただし、管理職に女性が占める割合は13.3%と最下位(いずれもデータブック国際労働比較2022調べ)です。

この30年、決して無視できない大きな変化です。せめて性別・年齢別に分析するべきではないでしょうか?

「毎月勤労統計調査」を改めて読み込む

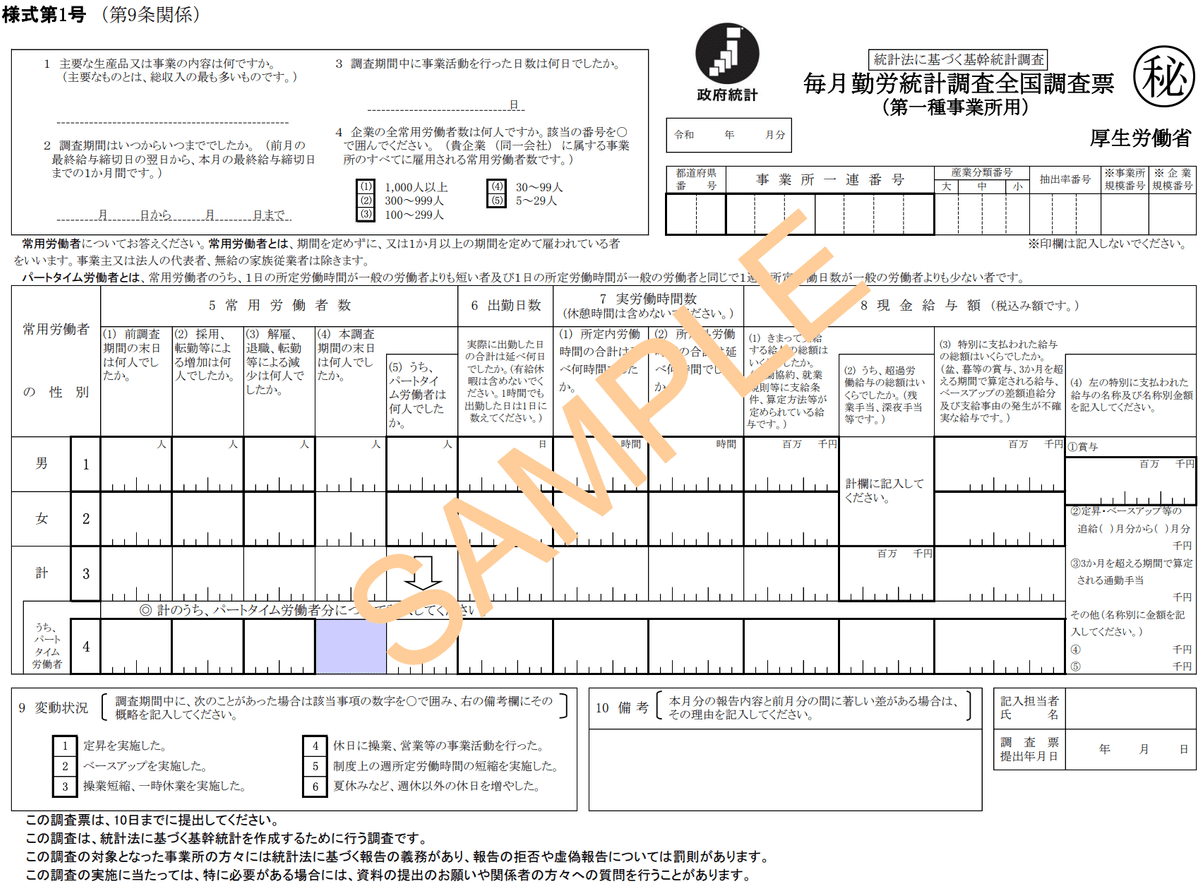

毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※)から抽出した約33,000事業所である。

毎月勤労統計調査を通じて「給与額」「労働時間」「労働者数」を明らかにします。クロス集計用の軸として「産業分類」「事業所規模」「就業形態」が用意されており、本調査が労働者より組織に着目していると分かります。

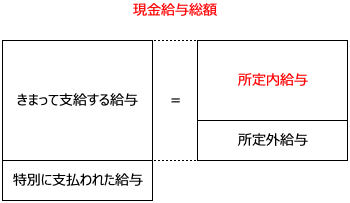

賃金指数は「給与額」から算出されます。具体的には「現金給与総額」といい、「賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額」を意味しています。

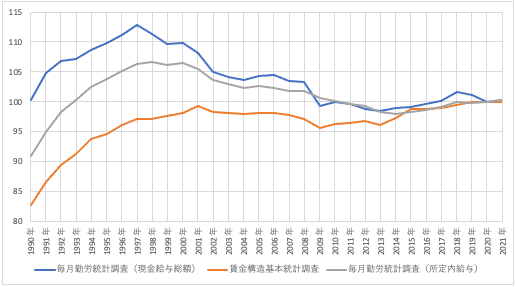

1997年112.9をピークに、2013年98.5まで下がりました。そこから緩やかに上昇し続け2018年101.6まで上昇しましたが、また下がったり上がったりを繰り返しています。辛い。

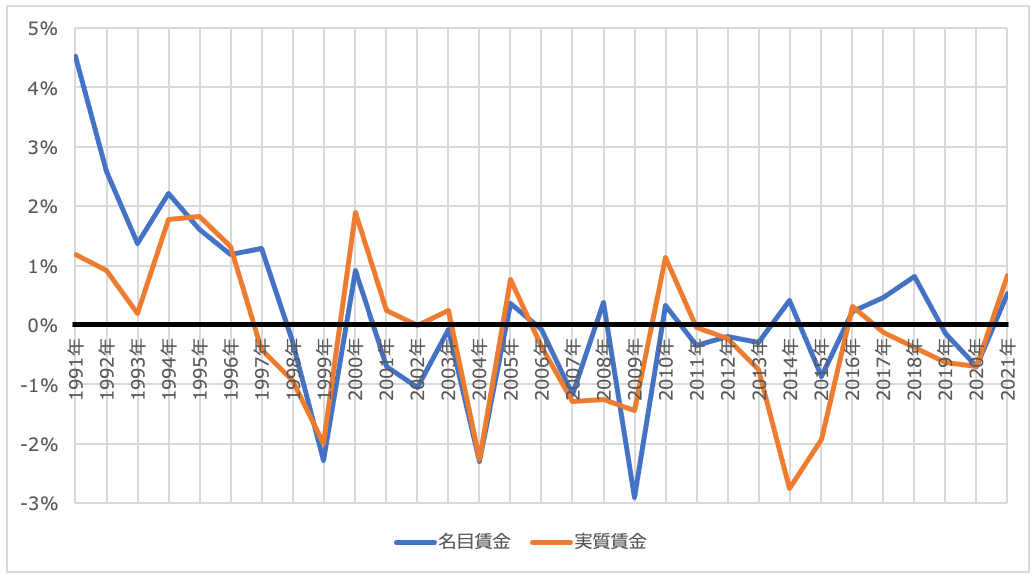

先ほど紹介した「実質賃金指数」との違いは、消費者物価指数(全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動)に基づき物価変動の影響を差し引いているか否かです。

例えば、毎月の賃金が30万円の人にとって、物価高で1万円の服が1.5万に値上げしたら、購買の負担感は増します。物価が上がれば、それと同じぐらい賃金が上がらなければ、消費活動に心理的な影響が出ます。賃金(毎月勤労統計調査における「現金給与総額」)そのものを名目賃金、物価の影響を差し引いたものを実質賃金と言います。

余談ですが、名目賃金と実質賃金の昨対比(いわゆる上昇率)は違います。名目賃金が昨対比で上がっても、それを上回る物価上昇なら、実質賃金の昨対比は下がります。それにも関わらず、人間は名目賃金で見て散財してしまうものです。これを「貨幣錯覚」と言います。

景気が良い時は昨対比が上昇するはずですが、2002年、2004年、2007年はその常識と相反する結果になっており、長年疑問視されていました。が、まさか統計そのものが偽装されており、関係者全員腰を抜かしたわけです。

名目賃金指数、実質賃金指数を見ていると「2009年の急激な落ち込みは、リーマンショックの影響かな?」と想像出来るのですが、「2014年、2019年の消費増税の影響は無い?」「就職率改善の影響は無い?」と色んな疑問が湧いてきます。全体で見ず、デモグラフィックでクロス集計して見たい。

ところが、毎月勤労統計調査の調査票を確認すると、せいぜい男女別、就業形態別に見れるぐらいと分かります(しかし性別は公開されていない?)。やはり毎月勤労統計は「組織に着目している」のだと分かります。

どうしたものか…と考えていたら、毎月勤労統計調査とは別に、賃金構造基本統計調査と呼ばれる統計があると分かりました。

厚生労働省のWEBサイトでは「毎月勤労統計調査は、特定の年の水準を100とする指数や季節による変動を取り除いた季節調整値も公表しています。一方、男女、年齢、勤続年数や学歴などの属性別にみるとき、また、賃金の分布をみるときは、賃金構造基本統計調査を用います。」と記載されていました。それ、早く言ってよ。

賃金構造基本統計調査を用いて、デモグラフィック別に賃金の推移を見てみることにしましょう。ただし、指数は公開されていないので、お手製で作成することになります。

賃金構造基本統計調査を使ってデモグラフィック別に名目賃金指数、実質賃金指数を作ると「統計の使い方として間違っている」なんて指摘を頂きそうですが、その辺はメンゴメンゴ。

「賃金構造基本統計調査」から賃金指数を作成する

この調査は、統計法に基づく「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。

毎月勤労統計調査と違って、賃金構造基本統計調査は労働者のデモグラフィック(雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等)でクロス集計できると分かります。

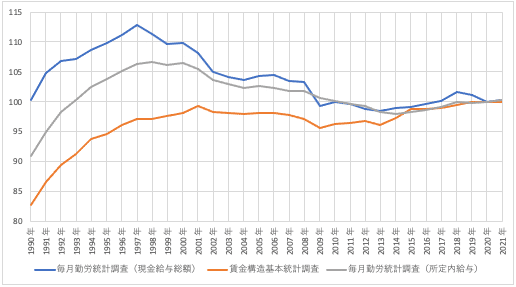

では実際に賃金構造基本統計調査から名目賃金指数(2020年を100とする)を作成してみます。比較しやすいよう、毎月勤労統計調査の名目賃金指数を加えます。

全然違う推移やんけ、阿呆んだらぁぁぁ…!

あれれー?おかしいな?(江戸川コナン風)と思って概況を改めて読むと、目眩を起こすような一文を発見しました。

本概況に用いている「賃金」は、6月分の所定内給与額の平均をいう。

「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(① 時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。

一方の毎月勤労調査は「現金給与総額」を名目賃金指数としています。「総額」なので、当然様々な内訳に分かれます。詳細は、以下の通りです。

きまって支給する給与…労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。

所定外給与…所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

所定内給与…きまって支給する給与のうち所定外給与以外のもの。

特別に支払われた給与…労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与(例として夏冬の賞与、期末手当等の一時金など)。

賃金構造基本統計調査は、いわゆる「所定内給与」のみを指します。所定外給与も特別に支払われた給与も含まれる、毎月勤労調査の「現金給与総額」指数と違う推移を示して当然です。

そこで、今度は毎月勤労統計調査の所定内給与の指数をグラフに追加しました。以下のような推移を示しています。

あれれー?おかしいな?調査方法が違うとはいえ、2015年〜こんなに傾向が合致するってことは、…逆に〜2014年が変だね(江戸川コナン風2度目)。

何か変な箱を開けた可能性もありますが、「一部をのぞいて、大まかな傾向は一緒」と見做して、デモグラフィック別に可視化していきましょう。箱には「エルピス」って書いてありました。

デモグラフィック別に見る賃金指数

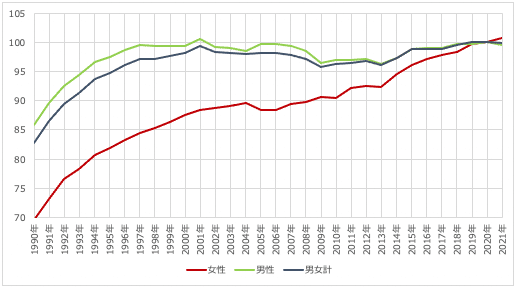

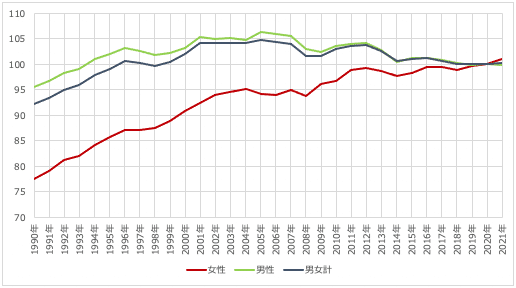

まずは、男女別の名目賃金指数と実質賃金指数を見てみましょう。

女性の賃金は上昇し続け、男性の賃金はほぼ横ばいでした。やっぱり…という感想が浮かびます。

毎月勤労調査の実質賃金指数との違いはあれど、性別に見れば実質賃金が下がっているのは男性だからだと分かります。

ちなみに、あくまで2020年の賃金を100とした指数であり、未だなお男女の賃金は同一ではありません。2021年で見ると男性は337.2万、女性は253.6万と1.33倍の開きがあります。

したがって、実質賃金指数が上がっているとは言えども、まだ別の問題があるのは間違いありません。

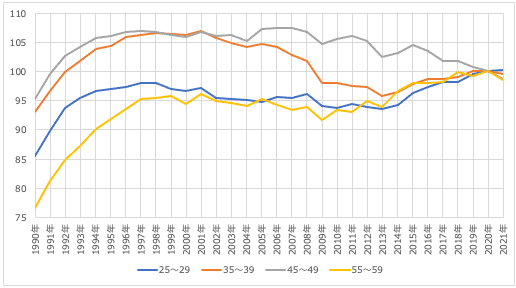

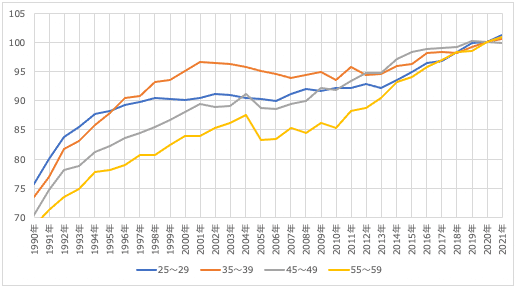

続いて、年代別に見てみます。男女別に、20代後半、30代後半、40代後半、50代後半の名目賃金指数を見てみましょう。まずは男性から。

30代後半は2001年ごろから賃金が急激に下がり始め、40代後半は2007年から緩やかに賃金が下がり始めています。一方で20代後半と50代後半は2015年から賃金が上がり始めています。

筆者は1984年生まれなので、2009年〜2014年が20代後半、2019年〜2024年が30代後半になります。確かに20代後半はほぼ横ばいで、30代後半はググっと上がったような気がしています。

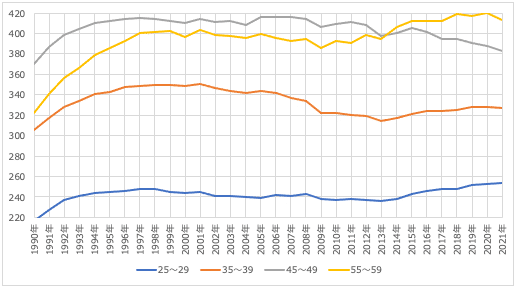

指数ではなく、実数で見てみましょう。

30代後半は2001年350.8万がピーク、2013年314.5万がボトムで、未だ賃金はピークを超えません。40代後半は2006年416.5万がピーク、2021年383.5万がボトムです。逆に、20代後半は2021年253.3万がピークです。

下降のタイミングは、バブル崩壊による就職難に巻き込まれた、いわゆるロスジェネ世代(70年〜82年と言われる)とほぼ重なります。つまり「賃金を上げる」とは、ロスジェネ対策と同義ではないでしょうか?

続いて、名目賃金に消費者物価指数を掛け合わせ、男性の年代別実質賃金を見てみましょう。

なんやかんや、20代後半と50代後半は約20年間実質的に変化しておらず、30代後半は01年から下降、40代後半は11年から下降し続けていました。

「実質賃金が上がらない」と「実質賃金が下がっている」は恐らく別問題です。先ほど取り上げたロスジェネ問題が「実質賃金が下がっている」と同義であれば、「実質賃金が上がらない」は例えばベアが浮かびます。

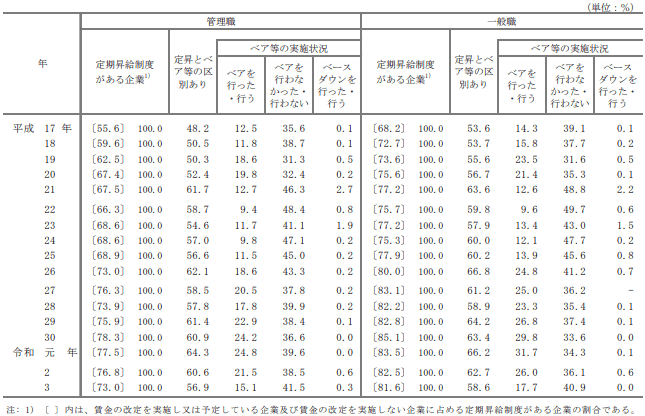

「令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」によれば、賃上げはしてもベアを実施する企業は20%以下だった期間が極めて長い。賃上げが夏冬の賞与で行われた場合、賃金構造基本統計調査の対象外ですしね。しっかりしろよ、連合。

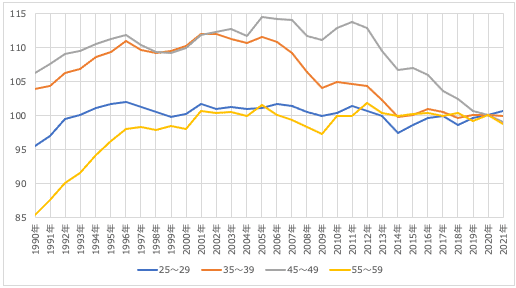

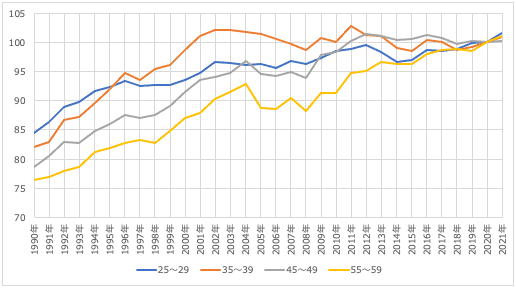

続いて、女性の年代別名目賃金指数と実質賃金指数を見てみましょう。

男性同様に、30代後半の名目賃金が2001年ごろから下がり始めていますが、40代後半は異なる動きを見せています。2005年に40代後半、50代後半で一瞬下がりますが、全体的に上昇傾向があります。

一方で実質賃金は、30代後半は15年ほど、40代後半は10年ほど変化がありません。

結局、問題は、賃金、だけど…

冒頭の繰り返しですが「経済成長」という結果(目的変数)に対して、原因(説明変数)の1つを「賃金の伸び」に求めること自体は賛成です。

一方で、賃金が上がらない因果の発見と検証にあたっては、従業員のデモグラフィックでクロス集計できない毎月勤労統計を使うこと自体は「分析のためのデータとしては不適切じゃない?」と話してきました。

そして、代わりとして賃金構造基本統計調査で見れば、少なくとも3つの発見がありました。

①名目・実質ともに女性の賃金指数は伸びている。ただし、男女比は開いたままなので、また別の問題を抱えている。

②事実として特定の年代(特に男性)で名目・実質の賃金指数が下がっている。これは、ロスジェネ問題が原因ではないか。(筆者の仮説です)

③事実として賃金指数がずっと横ばい。これは、ベアが行われていない(あったとしても1%以下)ことが原因ではないか。(筆者の仮説です)

毎月勤労統計調査よりも、仮説が浮かぶ事実が何個か見つかりました。思い付きの仮説よりも、事実に基づいた分だけ検証の余地があります。あとは因果の検証に進めるばかりです。

ただ、文中にあったように、所定内給与による賃金指数だし、統計自体別物なので、挙動は違うんですけども。

にしても、指数がこんなに違うことってあるかなぁ…。集計の方法が違うので、本当になんとも言えないですが。本当わかんねぇ。

毎月勤労統計調査は、少なくとも1996年からサンプリングが少ないことは周知の事実ですが、もしかして、それよりも前から、統計は「狂っていた」のではないでしょうか。なんか陰謀論っぽいオチですいません。

本件について興味をもたれたジャーナリストの方、元データは差し上げますので、ご連絡お待ちしております。

いいなと思ったら応援しよう!