タレントビジネスの「D2C化」と「6次産業化」

お疲れさまです。uni'que若宮です。

日経MJにこんな記事が出ていました。「「Cameo」という有名人やアスリートがメッセージビデオを贈ってくれるサービス」が紹介されています。

このサービスは、映画やドラマの登場人物、NBAやNFLといったスポーツリーグの選手、コメディアンや人気ティックトッカーなど、4万人を超える有名人に動画メッセージをリクエストすることができる。結婚式や誕生日、送別会などで流すビデオだ。内容はリクエストすることができるので、個人的なメッセージを贈れる。

日本でももちろん、こうしたビジネスが盛り上がってくる可能性はあるでしょう(「日本のタレント」はグローバル化がおくれているので市場の問題はありそうですが)。そこで今日は「タレント」ビジネスの変化についてちょっと書いてみたいとおもいます。

タレントビジネスのD2C化

「Cameo」のようなサービスが盛り上がってきたことは、タレントビジネスのD2C化の象徴だということもできます。

メディアの変化とともにタレントビジネスのあり方は大きく変化してきました。映画やテレビといった「大きなメディア」が主流であった昭和の時代には、タレント個人の力だけでは「大きなメディア」に出演したり、そこで発信したりというのはなかなか難しかったので、タレントが直接メディア上でビジネス展開するのではなく、基本的には「芸能事務所」や「広告代理店」のようなところが間にはいっていました。

商流を押さえられているので、タレントは事務所の承認や意思に反して仕事を取捨選択することは自由にはできません。また発言やブランディング・イメージなども事務所に制限されていました。もちろんこうした時代にも事務所を通さない「とっぱらい」の営業はありましたが、それは水面下で行われ、事務所に見つかるとお叱りを受けることもありました。

中間業者が商流を押さえ制約があるという構造は、たとえば農業におけるJAのようなイメージでしょうか。JAがあるおかげで、農家は直接交渉することなく野菜を広く小売へと届けることが可能です。しかしこうしたdistributionのメリットが有る一方で、たとえば価格のコントロールを生産者自身がしづらかったり、傷や変形がある「規格外」の野菜は流通しづらいというデメリットもありました。

SNSなどのインターネット・メディアの登場、つまり「小さなメディア」の登場によりこうした構造に変化がおきました。タレントはいまではSNSを通じて直接自分の声をファンに届けることができますし、その気になればyoutubeなどを通じて直接コンテンツビジネスしかり、ライブコマースでグッズを販売することも可能です。中田敦彦さんをはじめ、お笑いタレントにはすでにYouTubeに主戦場を写し始めている方もいますが、マスメディアや事務所に頼らずともビジネスができる選択肢が増えてきたことにより、タレントは(これまでは発信できなかったような)個人の考えを直接発信することができるようになりました。

農業でもたとえば「食べチョク」のようなC2Cのマーケットが生まれ、JAを通さず「産直ルート」で野菜を届けることができるようになりました。上述の通り、中間業者が入っていることのメリットもまだまだ大きいのですぐにはJAが不要になるなんていうことはないのですが、これまでJA経由では流通できなかった「規格外」の生産物も直接届けられるようになり、かつファンと直接つながることが出来るようになります。タレントビジネスでこれまで希少性を出しづらかったデジタルコンテンツさえ、NFTなどの仕組みで希少性をつけ特定の人にだけ届けることも可能になりました。

こうした構造の変化の中で、価値のアップデートを迫られているのが中間業者です。J事務所やY興行などで退所のケースが増えていますが、とくに「大きなメディアへの影響力」と「流通の太さ」によってこれまでタレントを従わせ、コントロールしてきた事務所はこれから、その存在意義を問われることになります。これまで培ってきたパイプ以外でもタレントがビジネスや流通できるとしたら、タレントマネジメントには「流通」だけではなく、より広いマーケティングやブランディング、育成などのサポートの能力が求められてきます。

タレントビジネスの6次産業化

また、「Cameo」は単なる既存のタレントビジネスのオンライン化とは少し違う側面をもっています。

それは俳優が演技をみせる、スポーツ選手がプレイをみせる、という「本業」とは違う価値を届けて収入を得ている点です。個人的にこうした収入源の拡張を「6次産業化」と呼んでいます。

ここ一年ほど、アートを含む「人文資源の6次産業化」というのを模索しているのですが、

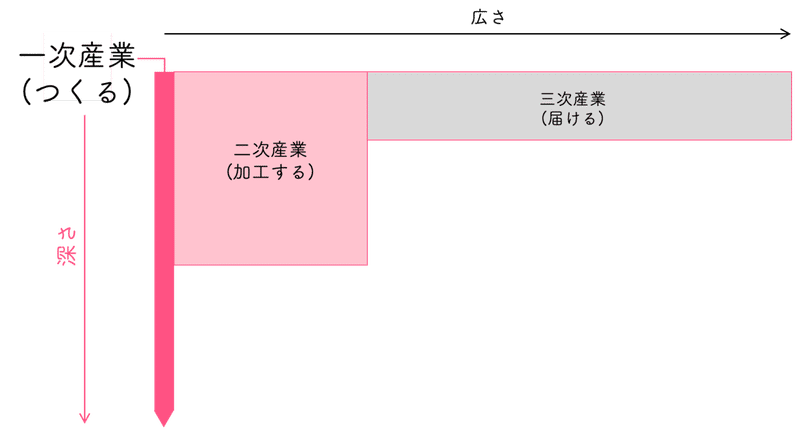

「6次産業化」とは、これもまた農業とのアナロジーでいうと一次産業だけでなく、

つくる(一次産業):生産業

加工する(二次産業):ジャムやお菓子への加工業

届ける(三次産業):ECやレストランなどそれを届けるサービス業

のすべての産業をやっていく、ということです。

「6次産業」という概念は一次産業が衰退した1990年代に提唱され、2010年には「六次産業化法」も成立しています。そしてまた、6次産業の実現はインターネットの普及と足並みを揃えています。

タレントビジネスとアナロジーでいえば、一次産業とは「俳優なら演技」「スポーツ選手なら競技」でしょう。この技術を磨いていくことは「良い野菜」をつくることと同じくとても大事ですが、それそのものだけではなく、「周辺領域の事業」で収入を得ることもできるのです。タレントでもこうした多角化が当たり前になってくるでしょうし、それによって収入の安定性と(中間事業者に依存しすぎない)分散をすることが可能です。また一次産業だけでは流通の数や機会が少ないのに対し、二次・三次産業ではさらに裾野を広げることもできます。

たとえば芸術家が本業である作品制作だけでなく、発想法やクリエイションについてビジネスパーソン向けにワークショップをしたり、スポーツ選手が身体のメンテナンス法について発信する、など。

ただ、6次産業と同様、ここで2点ほど注意しておくべきことがあります。

1)単なる多角化ではない

6次産業は単なる「サイドビジネス」ではありません。あくまで1次産業を軸に事業を拡張します。

いちご農家が製鉄業を営むことも可能でしょうし、プロ野球選手が牛乳を売ることも可能ですが、それではまったくシナジーがありません。逆に、たとえば「いちご」を軸にしたツアーをつくり旅行業にも進出、とかであればいちごに興味を持つ人がツアーに申し込んだり、ツアーに来て生産者のいちごの美味しさを知ったり、というような相互のシナジーが生まれます。

「飛び地」の多角化をむやみにしてしまうとリソースが分散し、どちらも「片手間」になってしまったりするので、あくまでタレント本人の能力を生かした「二次産業」「三次産業」を考えることが重要です。

2)コアでありゴールは「一次産業」

また、6次産業ではあくまで一次産業の生産物があってこその二次産業、三次産業ですから、一次産業をおろそかにしてはいけません。一次産業は手間がかかる割にリターンが少ないのに対し、二次・三次産業の方が効率よく儲かるかもしれません。しかし、だからといって一次産業を疎かにしてメインであった「いちご」の味が落ちると他の旅行会社と変わらないツアーしか提供できないようになり、ユニークバリューが下がってしまうのです。

同じようにタレントでも、サイドビジネスやファンビジネスでの儲けが効率よくなりすぎ、本来の「芸」が疎かになった結果タレントとしてのバリューが下がっていってしまうことがあります。

大事なのは、価値の源泉はあくまで一次産業であり、最終目的もまた一次産業で有ることを忘れず、一次産業にしっかりコミットすることです。ジャムを食べたことでいちごに興味をもち、最終的には畑に来て生の美味しさを知ってもらえるように、二次産業や三次産業を通じてつながったファンを一次産業へと誘導するようなスロープの設計が必要です。

「大から小へ」の遅れてきた逆流

最近はいわゆるマスメディア時代の「大物タレント」もD2C化や6次産業化をしてきていますが、「大物タレント」ほど元々の知名度もありますから、それを上手くレバレッジし短期間で収入を上げられるイメージもあります。

しかし、たしかに知名度はある種の「ブースター」ではあるかもしれませんが、それだけで成功するほどは甘くありません。

「小さなメディア」や二次・三次産業の場では、そもそも「その場のプロ」としてやってきた猛者たちがいます。もともとYouTuberとして成り上がってきたタレントやSNSから人気に火がついたミュージシャンなどは新しい場では「大物」以上に強いのです。

一方の「大物」は、既存の大きなメディアと中間業者に育てられ、その環境を前提とした振る舞いが染みついてしまっています。これ勘違いして、タレント本人や事務所がニューメディアや二次・三次産業のプロから謙虚に学ぶことなく、知名度にあぐらをかいた振る舞いとすれば、かえってどちらの場での価値も落としてしまうことになりかねません。

大事なのは、いかな「大物」であっても「遅れてきた新人」として謙虚に学ぶ姿勢です。それはいわば世阿弥のいう「時々の初心」「老後の初心」であり、またその「初心」の時にこそ安易にマネをせずに「自分ならではのあり方」を改めて問い直し、「自分」らしいバリューに出会い直していくことが大事です。

そのことは忘れず、しかしアートやカルチャー界隈でもこうした時代の変化へのチャレンジは積極的にしていってほしいですし、僕自身もそうした機会を増やすチャレンジをしていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?