AI時代を生きるために必要な心構え

みなさんこんにちは、澤です。

前回の記事も、とてもたくさんの方に読んでいただいてうれしいです!

※「スキ」してる人はボクも好きです!へんてこなアイコン写真がランダムに出ますので、ぜひポチってみてくださいね!

まずはこの記事。

AIの話題は、ビジネスの世界だけではなく教育界においても非常に大きな関心ごとです。

ボクは武蔵野大学の専任教員をやっていてテクノロジーをテーマにしたゼミを運営していることもあり、AIと教育との関係性については非常に強い興味を持っています。

そして、現時点においては「これぞ最終回答!」のようなものは存在しておらず、まだまだあらゆるものが過渡期だな、という印象です。

ボクはずっとテック産業の世界で生きてきて、日本におけるテクノロジーの扱われ方に対して、複雑な思いを抱き続けてきました。

25年位前までは、コンピューターは企業や大学の研究室が先行して活用をしていて、多くの人にとっては無縁の存在でした。

しかし、コンパックショックによってパソコンが安価に大量生産できるようになり、インターネットの登場、携帯電話の普及など、世界中に「いつの間にかコンピューターを使うようになった人」を激増させました。

結果的に、企業や行政機関、学校のインフラよりも個人が使うテクノロジー環境の方がずっと高速・高性能になるという逆転が起きました。

そして、個人で多種多様なテクノロジーの有用性をたっぷりと味わっているにも関わらず、なぜか所属している組織ではその利用を制限されたり禁止されたり、ということが起きがちでした。

ボクは子供がいないのでよく知らない世界ですが、生徒に対して携帯端末の持ち込みを厳しく制限している学校があるという話も、以前はよく耳にしていました。

もちろん、テクノロジーにはリスクがつきものです。

カメラ付携帯電話が登場したときは、情報漏洩の原因になるということでその利用に関して極めて厳しく制限する組織は今でも数多く存在します。

悪意があるか、故意であるかにあるかに関わらず、漏洩のリスクを防ぐために制限をかけるのは仕方がない側面もあります。

実際、ちょっとしたオペレーションミスなどで情報が外に流出することはありますからね。

とはいえ、人はミスをしたりちょっとした失敗を犯したりするもの。

最悪の事態にならないように備えるしかないというのが現状でしょう。

さて、翻ってAIのお話し。

現時点で、AIを使いこなすことについては、リスクよりもメリットの方がはるかに大きいというのがボクの持論です。

ちょっと前まではSFの世界のお話だったものが、どんどん現実が追い越しています。

テック産業に身を置いているボクでさえ、そのスピードは想像をはるかに超えていて怖いくらいです。

だからこそ、「うまく付き合方法」を身に着ける必要があると思っています。

「正しい使い方」なんてものは、まだ確立するはるかに前段階だと思ってます。

とにかくいろんな場面で使ってみて、何が起きるのか、世界がどう変わるのかを体験するのが大事なのではないかなと思います。

そして、一番大事なマインドセットは「ここはあえて人間がやってみよう」って思えるものを残しておくことかなって思います。

以前、小室哲哉さんが全盛期のころに、「ほとんどの楽曲の音はコンピュータから出せるのに、なぜライブでキーボードを弾くのですか?」と質問されて「自分が弾きたい部分だけは残してあるんです」という旨の答えをしていた記憶があります。

これ、まさにAIがどんどん進化する今の時代にマッチした考え方だなって思うんですよね。

自分がやりたいなと思うことだけ残しておく。

あえて手間かけたり時間かけたりすることに価値や意味があるなら、どんどん自分でやればいい。

やりたくないこと、めんどうなこと、自分の成長には関係ないことは、AIに任せればいいわけです。

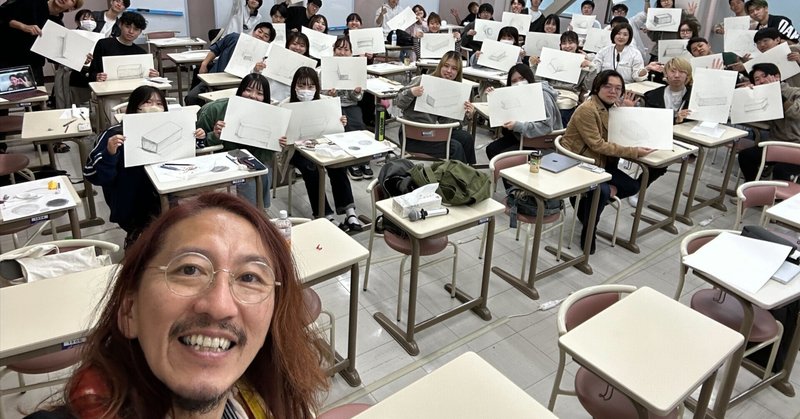

トップ画像は、大学でデッサン教室をやった後の写真です。(講師はボクのかみさん)

デッサンは、人の観察眼を鍛えるためには最高のアプローチ。

AIがいくら絵をうまく描けるとしても、これは人間がやらないと意味がないですよね。

デッサンの時に使う鉛筆、実にたくさんの濃さが用意されているんですね。

見てるだけで楽しくなる。

ボクの頭の中に興味がある方は、こちらをどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?