「異文化理解」が表舞台に再登場しつつあるーただし、違った様相で。

このところ哲学的な問いをすることが、さして「青臭くない」と受け止められています。どこの国と限定せず、です。他の表現するならば「良い社会とは?」とか「人の生きる意味は?」といった根源的な問いに熱中さえしています。

それはあらゆることがあまりに流動的になったためにさまざまなことに右往左往させられ、「あれっ、なんかもともとの動機を忘れてない?なんのためにこれやっているんだっけ?」との問いをせざるをえないからです。問いが重視される時代は生きる実感を得る喜びがありますが、ものを考えたくない多数の人にとっては面倒な時代でもあります。ジョン・ダワーの以下の言葉はもっともです。

歴史家のジョン・ダワー氏は日本の変容について「歴史のなかで、時に、人々が『良い社会とは何か?どうすれば実現できるか?』と熟考する機会が訪れる。ただしその機はすぐに過ぎ去る」と書いた。

異文化理解の必要性 さて「異文化理解」も、いつの時代でも「不要なもの」とみなされることはないです。但し、「必ず必要なもの」としていつも大きな声で語られるものでもなく、時によって波があります。それも多くの時間において「忘れ去られた存在」で、ほんのたまに「目を向けるべき」と語られるのです。

例えば、グローバリゼーションが第一に賞賛されるとき、異文化理解はグローバリゼーションを成立させる要件としてみられます。その文化に生きる人たちへのリスペクトが第一義ではないです。ですから異文化理解そのものが軽視されるか、ツール的に扱われます。一方、グローバリゼーションの旗色が悪くなると、個々のローカルの文化の存在感を主張することに重心が移ります(もちろん、このグローバルとローカルという両者の関係は一方通行ではないです)。したがって、異なる文化の理解の必要性が第一義になります。

この10年間くらいは、この重心がグローバルからローカルに移行するプロセスに入ってきたので、異文化理解も同様に重視される傾向にあります。「世界がグローバル化によってフラットになるなんて嘘だ。逆だ」と言われ始めたのは、確か2010年を越したあたりだったと記憶しています(グーグルで英語の本の「グローバリゼーション」という言葉の登場頻度をみると2005年を頂点に、それから下降しています)

異文化理解の必要がさらに強調 グローバルからローカルへの重心移動の過程のなかでさまざまなひずみの表れとして、都市型のテロが頻発し、遠い距離の違った文化圏から移民や難民がいっせいにやってくるようになりました。だからこそグローバリゼーションの無理がさらに語られます。グローバリゼーションは力の分散との幻想をふりまきながら、力の集中を生んだからです。結果、ある種の政治的なムーブメントが世界各地でおきたわけです。

そして今年前半に生じた世界を混乱の極地に陥れた衛生問題は、分散型の有難味を人々が享受するように促しています。だが、同時にローカルで自閉的になるリスクも指摘されます。だからローカルへの重心移動は、必ずしも距離の遠い他のローカルとの分断を意味するのではなく、それぞれに違う文化をもったローカルがお互いにリスペクトをもってつながることで、世界に多様性ある社会を実現できるという考え方がでてきます。

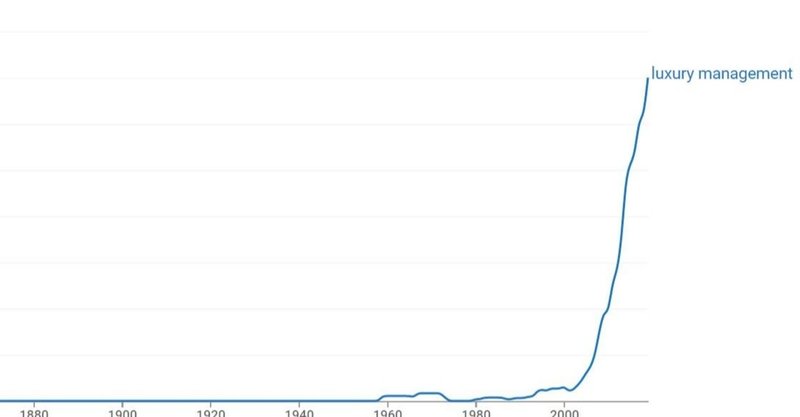

欧州の大学のラグジュアリーマネジメント・プログラムに向ける視線 ちょっと、ここで話のアングルを変えます。この1年以上、ラグジュアリーの新しい意味をリサーチしているなかで、欧州各国の大学修士課程にあるラグジュアリーマネジメントのプログラムを調べていてあることに気がつきました(トップの画像はグーグルで検索したもので、「グローバリゼーション」のグラフと同じく「ラグジュアリーマネジメント」の英語文献頻出度です。2000年を越えて急上昇しているのが分かります)。欧州の企業がラグジュアリー領域の世界シェア70%以上を占めていますから、ラグジュアリーマネジメントを学びたいという人たちは、その本場である欧州の大学で学びたいと希望します。そして欧州発のグローバル企業の本社か、それらの企業の非欧州圏にある現地法人のマネージャーとして職を得たいと考えます。

しかし、いろいろと調べていくうちに、この種のコースが提供する狙いは一般に想像しやすい、特に新興国の学生への「欧州企業の尖兵(あるいはアンバサダー)」の道だけではなく、地域問わず、自分の文化に拠ったビジネスをつくっていく人たちへの基礎講座という側面があるのではないか?との仮説をぼくはたてました。

そこで分かってきたことがあります。欧州発グローバル企業のマネージャーへの希望者は相変わらず多いです。が、それだけでなく、欧州の学生も含め文化をキーワードにビジネスをしたい人たちが、ラグジュアリーマネジメントを学んでいるとの傾向もじょじょにでているのです。ラグジュアリー領域とは文化的な要素が強いからです。仮説は間違っていなかったと分かりました。

インドの大学の先生と学生は何を考えているか? 欧州の大学での傾向は分かったとして、新興国の大学の先生と学生はどう考えているのか?という点を確かめる必要があると思いました。現在のラグジュアリー市場での動きからすれば中国とインドが焦点になります。中国も追ってリサーチするとして、まずインドの大学でラグジュアリーマネジメントを教えるプログラムの責任者へインタビューを申し込みました。

この大学のコースは1年の修士課程で、8カ月間はインドで学び、残りの4カ月を欧州で学びます。このプログラムで学ぶ内容の優先順位をみて腹落ちしました。異文化理解とそのマネジメントが第一にくるのです。そしてラグジュアリー領域の基礎を知るのは二番めなのです。

かつ、ここには目を引く別の点があります。ラグジュアリー領域とはファッション、宝飾、クルマ、グルメ、アート、ホスピタリティ、ヨットなど多岐に渡るので、いわば文化を総合的にみる視点を獲得する術として、ラグジュアリー領域を学ぶとのアプローチも視野に入れているのです。

当然ながら、既に地位のあるグローバル企業で活躍できる人材が欲しいとの要求に答える現実はありますが、学生も海外で羽ばたきたいとの夢があります。それらの需要に対応するのが一つ。もう一つは、インドの文化に基づいたラグジュアリービジネスがグローバルレベルで認知される動きをしたいとの人が育ってくれることです。

上記はプログラム責任者の言葉です。2つの狙いがありますが、先行する前者と後者の間にはそれなりの時差があります。大学の責任者としてはインドの経済がさらに成長しつつ、インドの文化がさらに高い評価を受けることを望み、そのために後者の需要が増していって欲しいと願います。

異文化理解や異文化マネジメントがより高いレベルで要求される 以上から考えることがあります。要するに、グローバルに通用する振る舞いと考え方が身についている(つまりは、文化への相対主義の態度が徹底している)一方、自分の立ち位置はローカルにしっかりと定まっているといったことは当然として、次のレベルで要求されるのは、「文化の見せ方の洗練さ」だと思います。文化覇権主義を(心底自ら)望まないソフトパワーのあり方、とでも言えばよいのでしょうか。

あの国の人と付き合うにはこういうやり方はダメ、とかという静的な(マナーにも近い)異文化理解やマネジメントを仮に第1ステップとします。そうすると第2ステップは状況に合わせて複数文化の綱引きのやり方になるでしょう。複数といっても2つの国の文化という場合もあるし、幻想ともいうべき「グローバル文化」とある地域の個別文化ということもあるでしょう。

以上がこれまでの異文化理解やマネジメントの範囲だったとしましょう。そして、これから求められそうな範囲は、ローカル文化の上にある「グローバル文化」が存在感を低下させるなかで、分散する各ローカル文化が「嫌な思いをできるだけしない」ための言語をもつためのロジック開発ではないかと思います。それが上に記した「洗練した文化の見せ方」を可能にするわけです。

まだ、ぼく自身も思索中のため、今日はここまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?