必殺技は大学院仕込み!:日経電子版ストーリー『プロレス経営学』連載バックステージ

連載では語りきれなかった話を日経COMEMOで公開!

10/7(月)より日経電子版にて、プロレスをビジネスの観点から分析する『プロレス経営学』を掲載しております。構成上泣く泣く割愛してしまったエピソードをプロレスにちなみ「バックステージコメント」として日経COMEMOで紹介いたします!

今回はスーパー・ササダンゴ・マシンさんの登場です!

様々な姿を持つササダンゴマシンさん、取材では多様な経験からくるお話をたっぷり頂けましたので、こちらで大放出します!

10秒で分かるスーパー・ササダンゴ・マシン

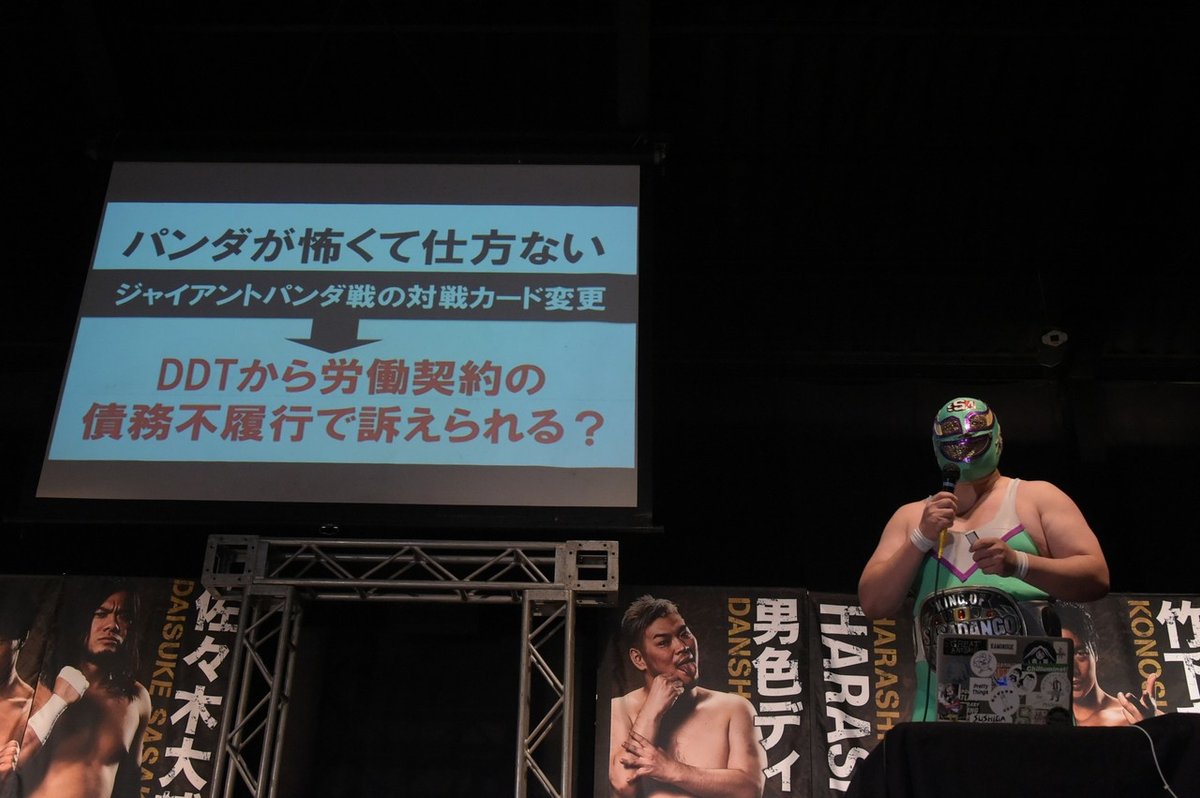

大学生の頃から映像制作でDDTに関わり、のちレスラーに。2010年引退、故郷新潟で家業を継ぐも2014年復帰。同年、試合前のプレゼンテーション「あおりパワポ」で話題に

-新潟市出身・在住

-二児の父

-新潟大学大学院技術経営研究科修了

-DDTプロレスリング所属のプロレスラー

-金型メーカー・坂井精機専務取締役

-タレント(公共放送や地元新潟のテレビで情報番組のMC)

-プレゼンテーション講師(N●K高校講座で授業)

-映像作家

-「ササダンゴ商会」でオリジナルグッズを制作・販売

原点はキン肉マン

子供の頃はいわゆる「プロレスファン」ではなく、漫画家を夢見ていた

僕はリアルなプロレスよりも漫画やアニメでやっていた『キン肉マン』の方が好きだったんですよ。起承転結もしっかりしていたし、登場人物の内面、戦う動機とか、戦っている間にどんなことを考えて、どうプランを修正してとか心境の変化や成長が全部描かれているわけじゃないですか。

それで、キン消し(※キャラクターの合成樹脂製人形)同士を戦わせてチームを作ってストーリーを作って....ってのを延々と、延々とやってました。

二十歳過ぎてからプロレスが好きになった

高校時代に『レザボア・ドッグス』が公開され、大学に入ってからは『パルプ・フィクション』が公開。クエンティン・タランティーノ作品に夢中の映画青年だった

プロレスを好きになったのは二十歳過ぎくらいですね。なんというか...哀愁というものを理解して味とかコクがわかるようになってきたんですね。プロレスラーは、人としてダシが効いてますから。

はっきりと気付いたのは「大仁田劇場」です。大仁田厚さんが試合が終わった後にバックステージでテレビアナウンサーにインタビューされるアレです。

映像チームとしてDDTに、そしてレスラーに

東京の大学に進学。自主映画の制作に夢中になった。DDTと関わり、レスラーになっていた

今だに自主映画を作る感覚でやっていますね。プロットを作るところなんかはお風呂でキン消し遊んでたのと変わんないです。

DDTとの関わりは2000年です。(DDT社長の)高木(三四郎)さんを紹介されて、サークル感覚で始めました。僕たちはプロレスも好きでしたけど他のエンタメ、お笑いもテレビのバラエティも格闘技も普通にお客さんとして未だに見に行きますし、色んな要素を詰め込んでいました。

映像を制作しているうちにおもしろいアイデアがあってもレスラーに伝えられないことに気づきました。僕がプロレスラーであったら同じ言語で彼らに伝えることができるって。

「あおりパワポ」を始めた理由

2010年、家業を継ぐために引退し故郷・新潟へ。2014年に複業として復帰した時にマイクパフォーマンスとして理路整然とプレゼンテーションをする「あおりパワポ」を身につけていた

プロレスには序盤の攻防と中盤の展開、フィニッシュという展開があります。これは試合中から作って見せていくんですけど、自分はダブルワーカーとしてプロレスをやってる。試合数やトレーニングとか年齢的なものをハンディキャップを埋めるために、それをプレゼンの中に全部入れてしまおうというのがねらいです。

プレゼンテーションのやり方を身につけたのは新潟大学の大学院です。家業を継ぐにも職人にはもうなれないんで、経営のプロになろうと思って通いました。大学院ではいろんな企業の経営管理者とか幹部候補が集まってます。一流のビジネスマンたちのプレゼンのテクニックを見ながら身につけました。

ササダンゴマシン流プレゼンのコツ

今やプレゼンの名手として大学とか専門学校の教材として使われているという。コツを聞いてみた

1)まずはテーマの提示、そこから

2)その業界・市場の現状分析ですよね。

3)次に直面してる課題、課題が抽出されて、

4)今度は課題解決のための糸口や改善案。

5)そこで経営分析のフレームワークが入ってきて、で、

6)最後に結論が導かれる。これをやればこの課題が解決できますという。

スライドの枚数は気にせず、5分以内には収まるようにしています。

会場に来てるお客さんは普段の生活でパワーポイントを使って仕事でプレゼンをすることは多いでしょう。だから響いたのだと考えています。

なぜプロレスを続けるのか

好きでやってるだけなんですよ。別にプロレスやらなくても食っていけるんです。新潟にいながら東京のプロレスの仕事もできて、東京にいながらまた新潟の仕事もできるっていう時代に僕は断然期待してますよ。5Gの普及でこういうことはもっとやりやすくなるでしょう。ちなみに東京には家を借りず、絶対に新潟に戻ってくるようにしています。生活が乱れないように。

僕は32歳で一回引退して新潟に帰って家業を継いで、またプロレスが続けられるっていう環境を地方で作ってきました。今は当たり前のように言っちゃってますけど、仕事を続けながらプロレスをやるというのは、針の穴に糸を通すような繊細な作業だったと思います。

多様な仕事のバランスと配慮

硬軟取り混ぜた多様な仕事。共存には細やかな配慮が欠かせない

いろんな仕事とのバランスとか、世の中からの見え方.....うちと取り引きをしてくれてるお客さんがどう思うか。そういうものは配慮しています。

例えば今日も僕は工場の中でマスクを被って写真を撮っているわけですが、同時にその後ろで作業してる人がいるわけです。これは「工場に視界不良の状態でうろうろしている人がいる」とも解釈されかねない訳で、取引先の方々に、「この会社の安全管理はどうなってるんだ」とか思われないかとか.....。そういう迷惑は会社や取引先にかけたくないし、色々と配慮をしています。自由にやっている雰囲気ですが臆病な部分もちゃんとあって.....本当に不安定なところで綱渡りをしているんですよ。

ちなみに専務の仕事としては、今は、新しい設備の導入ですとか、ものつくり補助金とかの申請とかをやっています。

ササダンゴマシンにとって、何が「勝ち」なのか

アスリート的な選手が多くなっている日本プロレス界の中では独特の地歩を占めるようになった。チャンピオンベルトから遠いように見えるが、スーパー・ササダンゴ・マシンにとっての「勝ち」とは

どの試合よりもウケることですかね。どのくらいお客さんの目線をくぎ付けにできるか。拍手されてお客さんの視線を集めたいというか、その日みた試合の中で一番面白かったって言われることが勝ちだと思っています。あとはまあ自分が主催する興行だったらとにかく完売させることですね。そして、また次をやることです。

--------------------------------------

多様な肩書き、多拠点居住など、今話題の生き方の最先端を行くスーパー・ササダンゴ・マシンさん。お話を伺って見ると話題が豊富で、コンプライアンス意識が高く、何よりプロレスやエンタメへの愛と敬意に満ちていました。ササダンゴマシンさんがMCを務める番組に出演している新潟のご当地ユニット・Negiccoのプロデューサー、connieさんもダブルワークを実践されています。勤勉と言われる新潟の県民性でしょうか。

まだまだ魅力的なプロレスxビジネスの世界は下記の日経電子版の連載からお楽しみください!

日経電子版ストーリー『プロレス経営学』連載はコチラ⇣