ある大学教員のオンライン授業、試行錯誤の記録:理論編

オンライン授業の悲喜こもごも

学術的には、オンライン授業の学習効果は対面式と比べて同等以上であることがわかっている。このことは、前回のNoteにて論じた。(前回はこちら)しかし、このことから「ほらみろ!だから講義はすべてオンラインで良いのだ」というつもりはない。それどころか、言いたいことは逆だ。

オンラインでの教授法に明るい講師がいて、オンライン授業用に設計された教育プログラムではないと優れた学習効果を得ることができない。しかも、学習効果についても限定的だ。学術研究は精緻さと再現可能性が重視されるため、学習効果を測定するためにも条件を絞り込む。

絞り込み方はシンプルだ。「教育プログラムが設計時に狙った受講生の変化(知識の取得やスキルの向上、思考法の学習など)が確認できたかどうか」である。大学や企業でよく行われるような「受講生による授業・研修満足度」は、学習効果とは見なされない。つまり、先行研究の結果は、オンライン授業の理想形であって、実際の現場と少なからず乖離がある。

さて、ほとんどのケースにおいて、既存研究で検討されてきたような状況にない日本の学校教育は突然のオンライン化に慌てふためくことになった。そして、緊急事態宣言が解除されたことで、対面式とオンライン教育とのバランスをどうするのか、難しい判断を迫られている。(そもそも論として、大学の講義はオンライン化を前提とすべきなどの意見は脇に置いておく。)

京都府は大学への休業要請を28日に解除する方針を示したが、だからといって通常授業をすぐに開始できる大学があるとは考えにくい。COVID-19の動向が読めないためだ。また、大学によっては、オンラインと対面式の併用を選択肢に入れるかどうか検討しているところもあるが、すでにオンライン授業で走り出した講義の実施形式を変更すると、教職員も学生も混乱することになるだろう。

大学だけではなく、小中高校も混迷を極めている。突然、休校となり、テクノロジーの導入に積極的ではなかった学校側が学生と連絡をとる手段がなくなったという声も聞こえる。オンラインで授業が実施できたとしても、インターネット越しだと授業についてくることができているかのモニタリングが難しく、子供の状況把握に支障をきたしている事例も出てきている。

このような状況の中、実際に教育現場に立っている大学教員がどのような工夫を凝らしているのか。手前味噌ながらも筆者の大学での取り組みを事例としつつ、理論編と実践編の2回に分けてCOVID-19におけるオンライン授業について考えてみたい。

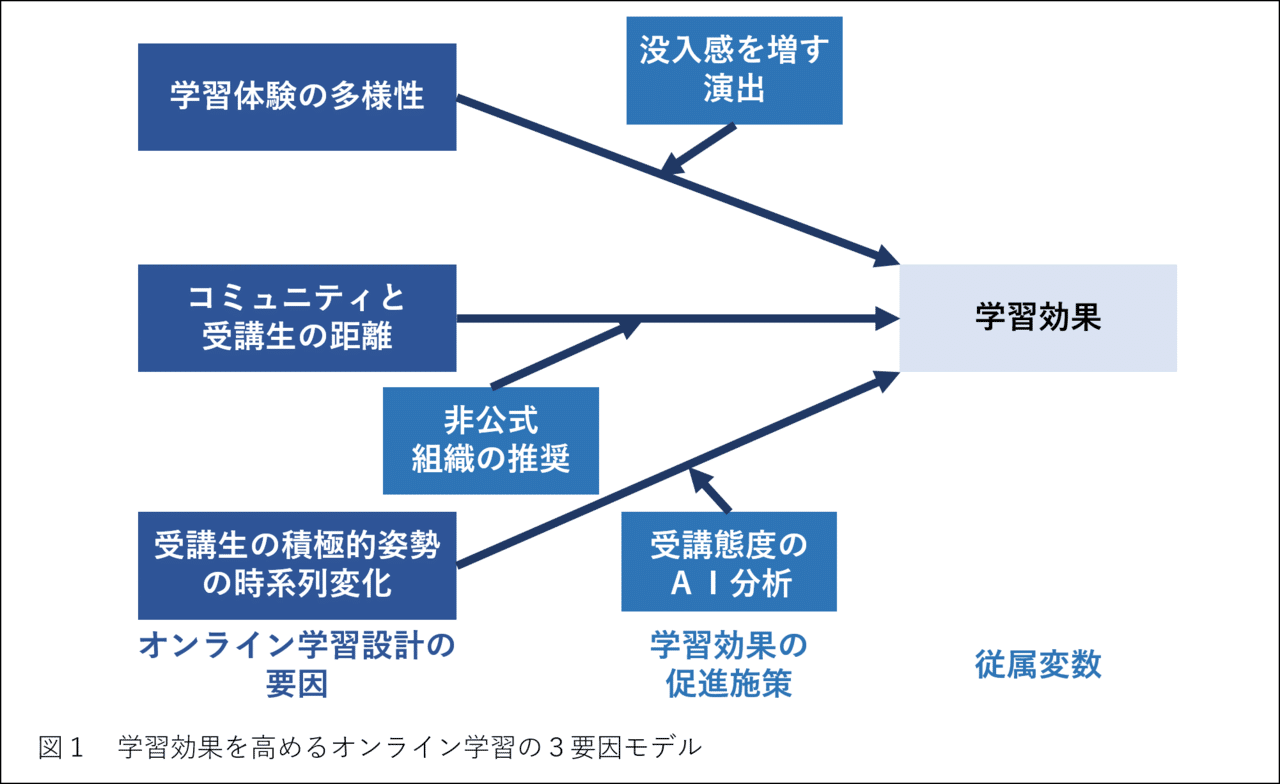

オンライン授業を設計するときの3要因モデル

まず、オンライン授業を設計するときに、抑えなくてはならないポイントとはどのようなものだろう。受講生のネット環境やITリテラシーの問題はひとまず置いておくとして、プログラムの内容に焦点を当ててみる。

既存研究は理想形とはいえ、そこから得られるものは多い。また、実証研究を行っている学術論文には大抵の場合、事細かにどのようなプログラムを実施したのか解説がある。

オンライン授業に関する主要な学術誌(American Journal of Distance Education, Journal of Distance Education, Distance Education, International Review of Research in Distance and Open Education, Journal of Asynchronous Learning Networks, the Journal of Technology and Teacher Education, and Career and Technical Education Research 等)に掲載されている論文を概観してみると、学習効果の高いオンライン授業には3つの要因が含まれているようだ。

第1の要因は「学習体験の多様性」だ。オンデマンド配信の動画を見ているだけなど、学習時に受講生が受ける刺激が単調であればあるほど、学習効果は低下する。文字情報だけで構成されるeラーニング教材は苦痛が大きい。

人間には、集中できる時間に限界がある。脳科学者の中野信子氏によれば、人間の脳はそもそも集中が長時間続かないようにできているという。対面式授業であれば、受講生は自分のペースで集中せずに聞き流すことができる。集中が切れてわからないところがあれば、講師に質問するか、友人に聞けばよい。多動傾向がある個人の場合は、より長時間集中することが難しくなる。

しかし、動画配信の場合には、ずっと画面や音に集中し続けなくてはならない。オンデマンド配信であれば、倍速再生や一時停止で休憩を挟むということも機能としてはできる。だが、一旦停止した後の映画を続きから観るときに少しテンションが下がるように、オンデマンド配信を途中から続きをみたときに集中力を取り戻すのは労力がいる。

そのため、オンライン授業ではリズムをつけたり、多様な刺激を与えることで受講生が集中して授業に臨める工夫が必要となる。よくある手段としては、ライブ配信型の授業で黒板やホワイトボードを用いて、「手書き」をすることで授業にライブ感をもたせる。そのほか、講義資料にデザインや動きを取り入れて、視覚情報を増やす。YoutuberのようにBGMや効果音を入れる。このように様々な方法がある。

学術的に有効性が広く認められているのは、オンラインとオフラインを組み合わせることだ。オンとオフのどちらが主体でも構わない。また、近年、注目を集めているのが VR技術の活用だ。外科医の手術訓練や航空機パイロットの操縦訓練など、VR技術は現実を模倣したシミュレーションを得意とする。使い方によっては、現実よりも自由度の高い表現が可能であり、グループワークなどの協業の場でも活躍が期待されている。

第2の要因は「コミュニティと受講生の距離」だ。オンライン授業の学習効果を左右する要因として、受講生の中にコミュニティが形成されているか、コミュニティから漏れている生徒がいないかという問題がある。

受講生同士のコミュニティが学習効果に及ぼす影響の問題は、学術的に重要な研究課題として扱われてきた。遠隔授業におけるコミュニティの重要性を最初期に説いたのは、ペンシルバニア州立大学のマイケル・ムーア氏だ。80年代後半から、遠隔学習における交流関係について研究し、活動的学習集団(Active Learning Community)を形成することの重要性を説いている。同様に、イリノイ・スプリングフィールド大学のカレン・スワン氏は、オンライン授業におけるコミュニティの形成が学習効果と受講生の満足度を高めるために重要だと論じている。特に、講師や受講生同士で口頭での直接的なやり取りができるかどうかが、オンライン授業におけるコミュニティ形成で大切な役割を果たす。

また、セントラルクイーンランド大学のジョアン・マキナリー氏とティム・ロバーツ氏は、オンライン授業において受講生が疎外感を持っていないかを注意すべきだと喚起している。オンライン学習では、物理的に他の受講生と隔離された状況にあり、疎外感は学習へのモチベーションや集中力を減じ、学習失敗のリスクを高める。

第3の要因は「受講生の積極的姿勢の時系列変化」だ。オンライン授業において、受講生は積極的に学ぼうと言う姿勢で臨むことができているか、集中して受講できているのか、というトピックは教育に携わる人々にとって重大な関心事項だ。COVID-19の状況下で、関連する情報や調査結果がいくつも見つけることができる。

例えば、中国青少年研究センターによるとオンライン授業における4か国調査で、中国の高校生が最も集中力が高いという結果報告している。

また、日本国内では大分合同新聞が、立命館アジア太平洋大学への取材からオンライン授業でも対面式と比べて学生の集中力が変わっていないと報じている。

しかし、この授業中の学生の集中力という問題は、学術的には重要視されてこなかった。数少ないながらも発表されている論文は、教育学系ではなく、コンピューターサイエンス系である。集中力の代わりに、教育学系の研究で注目されてきたのが「受講生エンゲージメント(Student Engagement)」だ。

ポートランド州立大学のエレン・スキナー氏によると、受講生エンゲージメントとは、内発的な動機付けを持って受講生自らが主体的に授業に参加している状態だ。「議論で積極的に発言する」「受講生同士の交流でリーダーシップを発揮する」などの行動的エンゲージメントと、「授業が楽しくて仕方がない」「知的好奇心に突き動かされている」といった感情的エンゲージメントの2つの側面を持つ。オンライン授業では、受講生エンゲージメントを高めるための仕組みや環境整備が求められている。ここでは、受講生エンゲージメントの高い受講生は、授業でも長時間、集中を維持することができるだろうという前提がある。

まとめ

オンライン授業で受講生の学びを豊かなものとし、狙い通りの学習効果を果たすとするならば、これら3要因を留意してプログラム開発をすることが有用となるだろう。そして、最新テクノロジーの活用が新たな学習の可能性を広げる。

第1の要因である「学習体験の多様性」では、VRやARという現実空間を拡張する技術と相性が良い。特に、外科手術やオーケストラの指揮者、航空機のパイロットなど、試行回数や従事した時間の長さが熟達に大きな影響を及ぼす場合、いくらでもトライ&エラーができる仮想空間は最適な訓練場所となる。

第2の要因である「コミュニティと受講生の距離」では、講師と受講生間や受講生同士の学びのコミュニティを作れるかが重要となる。しかも、そこから漏れ堕ちる受講生がいないようなコミュニケーション手段の確立ができるかどうかが鍵となる。そもそも、受講生の中でコミュニティに溶け込めず、疎外感から脱落してしまうケースは対面式でも多い。そういった学生に対して個別対応するのに、対面式よりもコミュニケーションの容易なオンラインはツールとして優秀だ。

また、バーチャルオフィスのような常時接続型のコミュニティ・スペースを活用することで受講生同士の人間関係を醸成し、ピア・ラーニング(対等な立場の者同士の相互学習)の場とすることも可能である。

第3の要因である「受講生の積極的姿勢の時系列変化」は、コンピューター・サイエンスとの融合が欠かせなくなるだろう。既に、センシング技術と機械学習を活用し、人の表情から集中力を測定しようという試みが多くの企業で取り組まれている。日本では JINS が代表例だろう。

テクノロジーの活用は、従来の学習方法では想像もつかなかったような学習体験を実現することができる大きな潜在能力を持つ。そこでは、既存の学習方法の延長線上から、学習内容を設計すべきではないだろう。近い将来、教育に携わる者にとって、テクノロジーを活用する技術の有無が必要不可欠な要件となる日が来るかもしれない。