この17年間で電通の内勤に起こっていたこと(私見)。

営業職を3年間。その他の職種を14年間。

合計17年間、広告会社の電通で働いて、昨年12月からは酒屋の経営をしている。

そんな転職の経緯は以前も書いたので、今日は17年間の電通生活について書いてみようと思う。

テーマは「内勤」。

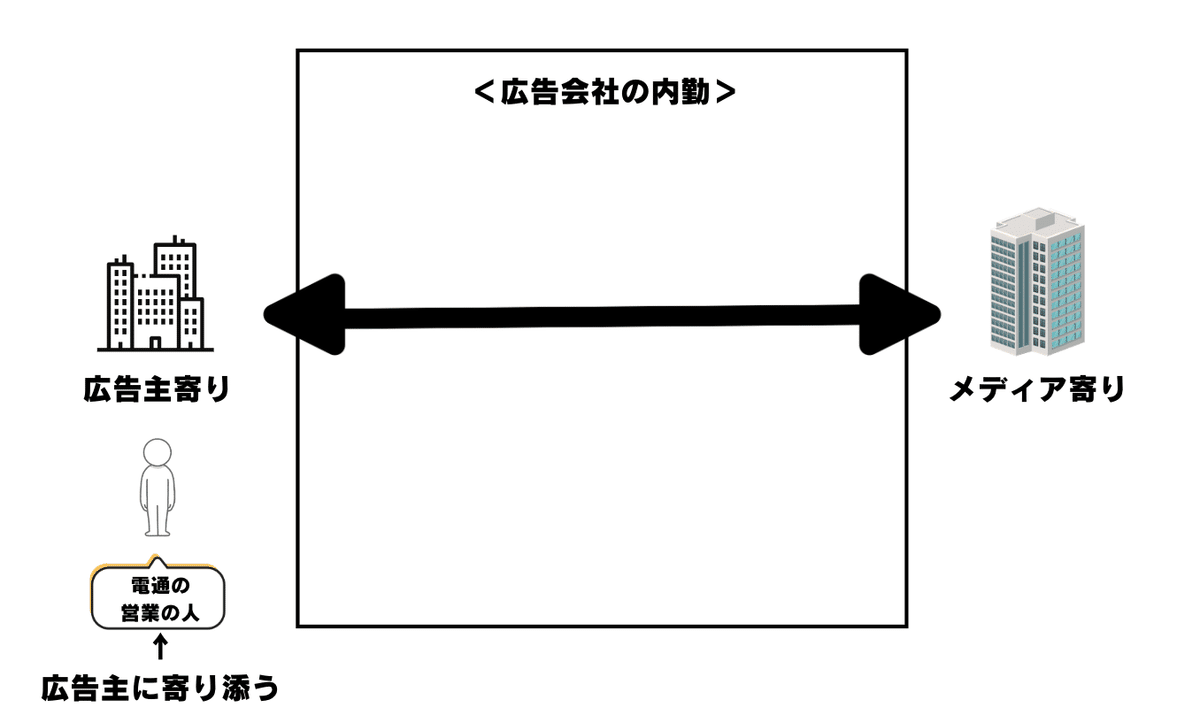

電通の内勤とは、外に出て広告主と折衝する営業以外の、社内でデスクワークをする職種のことを指す。パッと思いつくのは「クリエーター」や「プランナー」と呼ばれる界隈の人たちのことだ。

この17年間で、内勤は凄まじく変化した。

私も何度肩書きが変わったか思い出せない。実はこの職種や肩書きの変化は、業界の変化と大きく携わっていた。

これらの変化を、例によってパワポで解説してみる。

今日はそんな話。(読了まで約5分)

◾️電通の人=メディアの人

まずは私が入社した2007年を振り返ってみようと思う。

まだ「4マス」という概念が存在していた頃だ。4マスとは、4大マスメディアの略称で「テレビ」「新聞」「ラジオ」「雑誌」という4つのメディアのことを指す。

この4つが広告業界の主戦場だった。つまりこの4つに広告を出すことが何となくステータスだった。

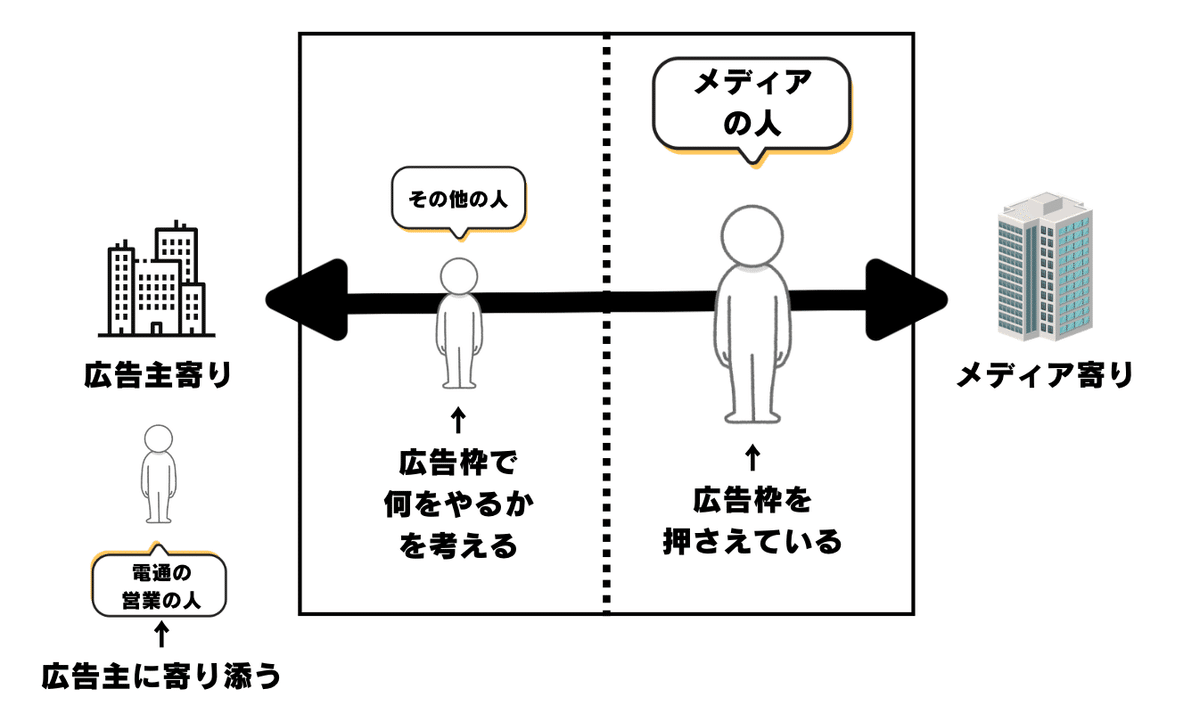

この広告枠を押さえていたのが、広告会社における「メディアの人」だ。

電通のメディアの人は、各メディアの広告枠を取り扱っている。例えば人気テレビ番組の合間にCMを流す枠を持っている。その枠をどの広告主に売るか、という差配をするのがメディアの人の役割だ。

人気エリアの土地を押さえている不動産屋をイメージしてもらうとわかりやすい。

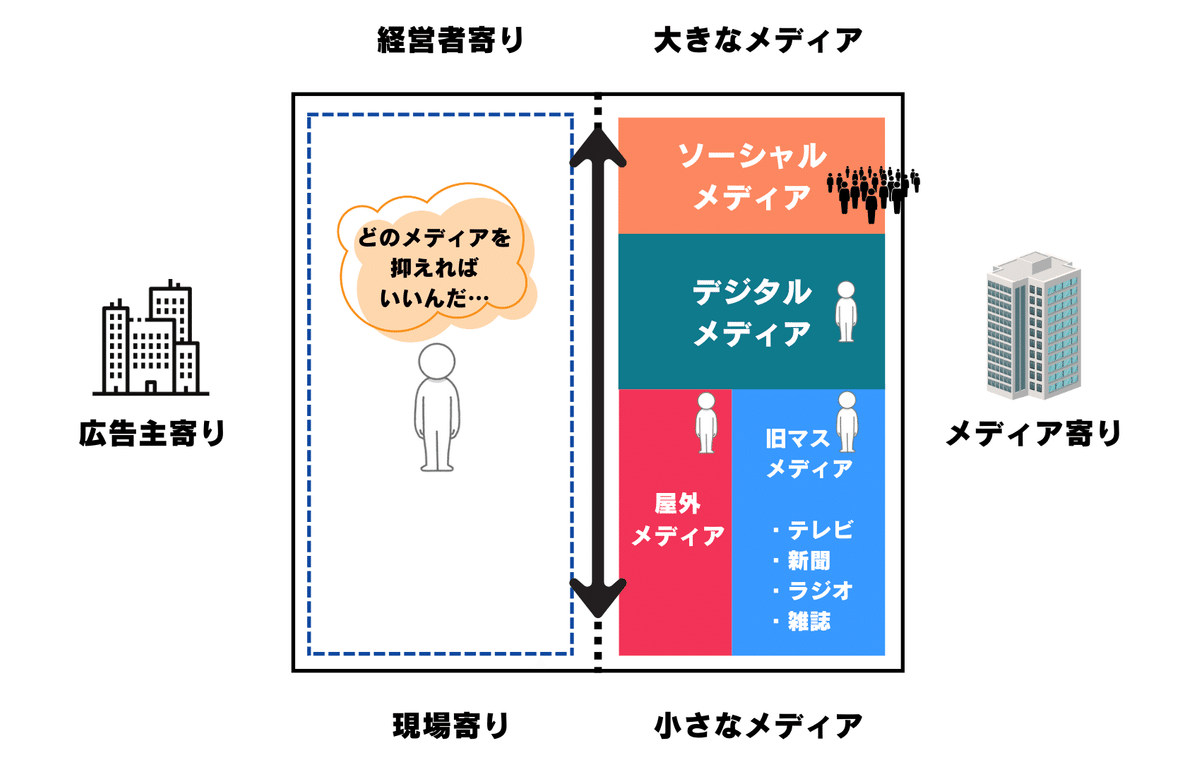

当時、広告会社とは広告主とメディアをつなぐのが仕事だった。その間で調整しているのが内勤の役割だ。

この内勤は大きく2つにわかれる。メディア寄りの仕事をする人と、広告主寄りの仕事をする人だ。

まだソーシャルメディアという概念がなかったこの頃、広告をしようと思うとまずは枠を抑える必要があった。広告枠を抑えられて初めて、その枠でどんなCMを流すかを考えることができる。

必然的にこの「メディアの人」の立場が強かったのが当時の広告会社であり、電通だった。

当時、営業に配属された私は、広告主に依頼された枠を抑えるために「このメディアの人」に気を遣って社内調整をしたものだった。

電通の人=メディアの人、そんな時代だった。

◾️メディアの勢力図=内勤の勢力図

「メディアの人」が権力を持っていた時代と言ったが、もちろんメディアによって影響力は異なる。そしてそれはまた、前述の「その他の人」にも大きく影響する。

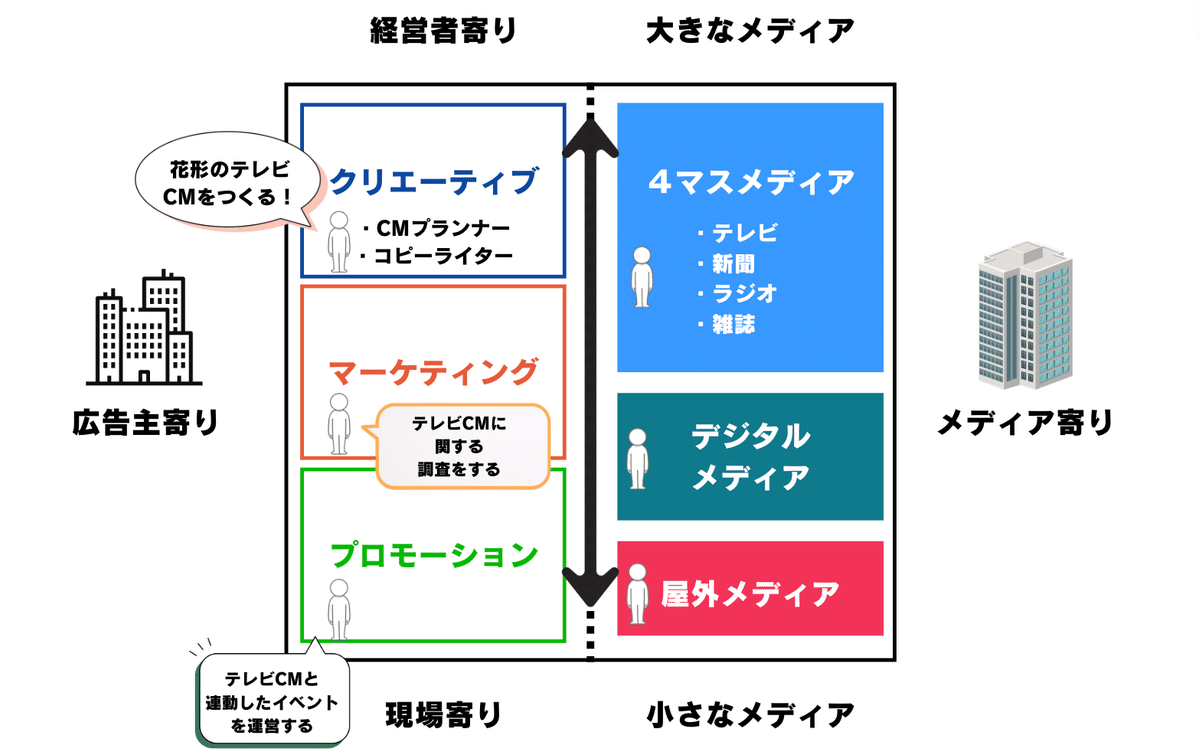

当時の勢力図を表すとこんな感じだった。

同じメディアでも「4マス」と「それ以外」に分かれる。その4マスの中でも影響力が大きい「テレビ・新聞」と、その他に分かれる。

つまり「テレビCM」や「新聞広告」が広告の花形で、それをつくれる職種である「CMプランナー」や「コピーライター」が内勤の花形になっていった。

その下にいたのが、テレビCMの効果検証をする「マーケティングの人」であり、テレビCMでつくった世界観でイベントを運営したりする「プロモーションの人」だった。

◾️マスメディアの崩壊=内勤の崩壊

今思えば、あの時代はわかりやすかった。乱暴に行ってしまえば「テレビとそれ以外」だった。入社して4年目、私は「それ以外」の中で最も現場寄りの「プロモーションの人」になり、現場から業界全体を見渡していた。そこからは、マスメディアの時代が終わっていく様子がよく見えた。

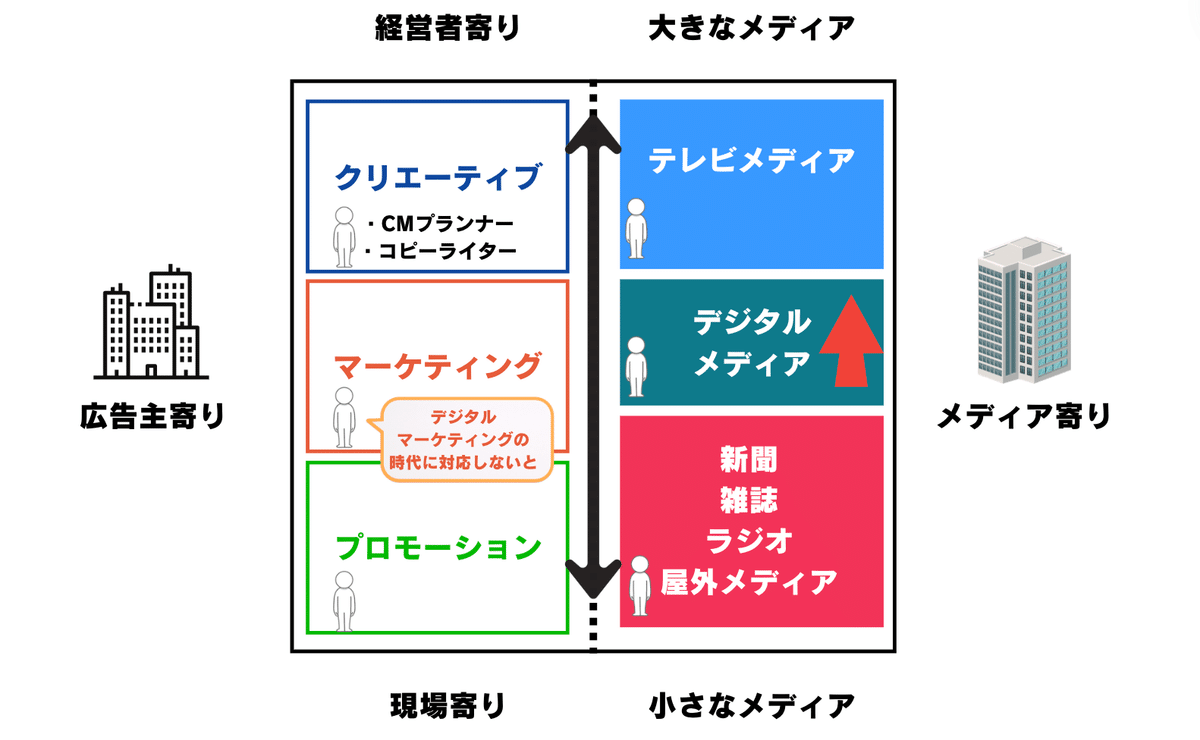

デジタル広告の台頭だ。

転機は2009年。まず4マスの2大巨頭だった「テレビ・新聞」の時代が終わる。デジタル広告がテレビに次ぐ2番目に大きな市場となった。

初期こそ「yahooのブランド広告枠」のように「フジテレビの月9のドラマ枠」を売るような感覚ではじまったデジタル広告だったが、その形態や、取得できるデータはどんどん複雑化していく。

それに伴ってはじまったのが「デジタルマーケティング」という概念だ。これまで、テレビCMの認知率や好感度を調査などをしていたマーケッターたちもまたデジタルへの対応が求められていった。

サイバーエージェントが勢いを増していったのもこの頃だ。

さらに2年後の2011年。Instagramがサービスを開始。ソーシャルメディアがその地位を確立し始める。これをプラットフォーマーの時代と言い換えてもいい。

それまでの時代、メディアとは企業のものだった。テレビ局や新聞社がメディアにおける情報(コンテンツ)の提供者であり、我々はその消費者だった。

しかしソーシャルメディアは違う。我々は情報(コンテンツ)の提供者であると同時に消費者だ。企業はそのプラットフォームを提供しているに過ぎない。つまり情報提供における主体が企業から一般生活者へとシフトしたのだ。

これは広告という情報を提供する企業にとって大きな変化だ。最も影響力を持っているメディアがソーシャルメディアになってしまったのである。

それまで「テレビを押さえればいい」「新聞を押さえればいい」という発想でいた電通をはじめとする広告会社たちはカオスに陥った。

広告や世論が、企業にとってアンコントローラブルになっていったのだ。

◾️そしてコンサルへ

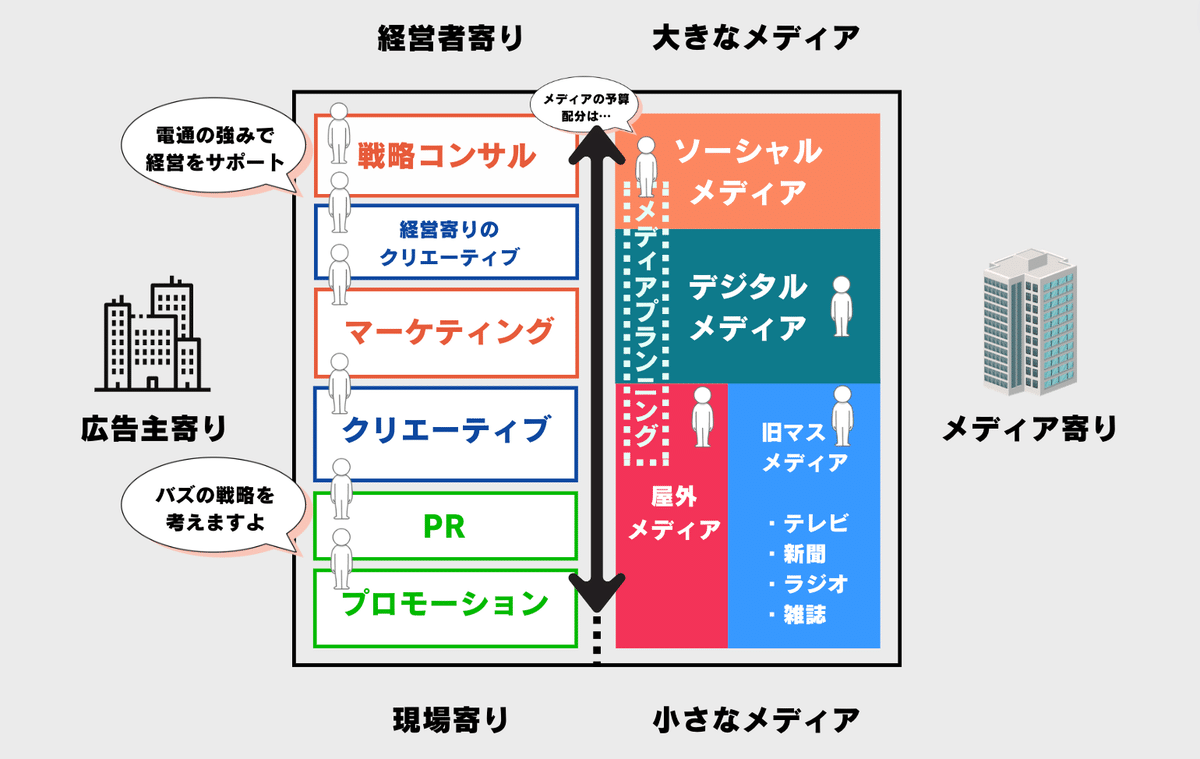

マスメディアと共に生きてきた広告会社にとってカオスな時代に突入した2012年頃、新たな勢力が業界に参入しはじめる。

アクセンチュアをはじめとするコンサルティング会社たちだ。

広告業界がデジタルマーケティングへの対応にシフトする中、システム開発などデジタルの知見が豊富にあるコンサルたちが業界に参入し始めた。

それでも「クリエーティブでは負けない」と粘っていた広告業界たちだったが、コンサルティング会社たちはデザイン会社などの買収でその領域にまで踏み入れてきた。

・コンサルの広告化

・電通のコンサル化

この2つが同時にスタートした。クリエーティブもマーケティングも従来の領域を守りつつ、コンサルと戦う上位概念の専門部隊を蘇生する必要があった。

マーケティング領域では「テレビの効果検証」だけではなくインナーブランディングや採用など経営に近い領域で活動する戦略コンサル的な部署を新設(当時、私はここに異動)。

クリエーティブ領域でも「CMプランニング」だけでなく、クリエーティブ視点で経営に近い課題解決に挑む新組織を設立した。

このほかにもソーシャルメディアを土俵にした「PR」という概念が生まれ、メディアをどう組み合わせて使うのが効果的かを検証する「メディアプランニング」という概念も定着していった。

そして2023年、シンプルだった業界がどんどん複雑になっていく中、私は電通を退社した。

◾️広告の変化は時代の変化

いかがだったろうか。

私が電通で過ごした17年間を5分で乱暴に振り返るとこんな感じだ。

「テレビCMをどーんとやりたいよね」

なんて言っていた時代が、今となっては懐かしい。

これだけ大きな変化をした広告業界だが、私が入社した時から変わっていない真理もある。

「広告は時代を移す鏡」

という言葉が、きっとそれを表している。

私は業界を出てしまったが、これからも広告業界の変化は、時代の変化として注目していきたいと思う。

いいなと思ったら応援しよう!