「文化的景観」に生きるー再生されたイタリア・オルチャ渓谷のテリトーリオ。

イタリアの憲法第9条に以下のことが書かれています。1947年のものです。

共和国は,文化の発展および科学技術研究を助成する。 景観並びに国の歴史的および芸術的遺産を保護する。

イタリアは歴史的・芸術的遺産の保護に注力するのと同じく、景観に対しても保護することを謳っています。殊に1970-80年以降の特徴として、建物が連なる都市の景観だけでなく、田園、農村、海浜の景観により目が向けられたことがあげられます。そこで「文化的景観」という概念が生れます。

田園風景、あるいは農業景観とは、単なる自然ではなく、そこに人間の手が入り、秩序づけられた美意識も反映された産物であり、そこに歴史に裏打ちされた文化的な価値があることを、現代人が発見したのだ。

この一つの例として、イタリア中央にあるトスカーナ州のオルチャ渓谷の文化的景観がユネスコの世界遺産に登録されました。2004年です。イタリアに「テリトーリオ」というコンセプトがあります。行政や自然土壌の区域だけでなく、景観・歴史・文化・伝統・地域共同体をカバーしたアイデンティを共有する空間の広がりをテリトーリオと称します。この観点でオルチャ渓谷(Val D'Orcia) はユネスコから評価されたのです(トップの写真はオルチャ渓谷にあるピエンツァ。撮影は『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ』の著者・植田曉さん)。

テリトーリオについては昨年9月、木村純子/陣内秀信『イタリアのテリトーリオ戦略 蘇る都市と農村の交流』(白桃書房),のレビューで書きました。今回は、オルチャ渓谷のテリトーリオにフォーカスした植田曉/陣内秀信/マッテオ・ダリオ・パオルッチ/樋渡彩『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ 都市と田園の風景を読む』(古小鳥舎)を読みながら、地域の捉え方や再生へのフックのつくり方について考えてみたいと思います。日本のさまざまな地域の参考にもなるテーマになります。なにせ、名建築もない「ありきたりな風景」のオルチャ渓谷にユネスコはお墨付きをくれたのですから。

文化的景観の原初イメージは14世紀中期の絵画にあった。

シエナ市役所に『都市と田園における善政の効果』(アンブロージョ・ロレンツェッティ)という14世紀半ばのフレスコ画があります。

当時、主流だった宗教画ではありません。シエナの街とその周辺の田園の日常生活が描かれている作品です。世界遺産登録の申請にあたり、5つの自治体が連携してオルチャ渓谷のテリトーリオのシナリオをつくる際に出発点としたのは、まさにこの世界観でした。

都市と田園の連携した姿(その一つに収穫物を地主と小作農民が半々に分け合う折半小作制という契約=都市に住む地主が裸地に農家の施設を建設した上で農民に貸与し、農民はその土地を耕し農場を広げる仕組みがベースにあった)は、近代の工業化した都市/田園政策において忘却の彼方にあったもので、21世紀の美はここを目指すべきだと提案したのです。

このテリトーリオが歴史的に重要であったのは中世、ローマに巡礼するための交通ルートとしてフランチジェナ街道(カンタベリーからフランスとスイスを経由してローマにいたる)が通る場所に位置したことにあります。それにより、旅人をもてなす場、防御と監視のための要塞、宗教施設などのインフラが丘の連なる地域に形成されたのでした。

そして中世にシエナ共和国の一部としての繁栄後、今に至るテリトーリオ全体の構造ができあがったのは18世紀後半です。

20世紀の高度経済成長期に衰退した田園地帯が蘇生した契機とは?

都市と田園が結びついたバランスのよい定住環境があったにもかかわらず、産業革命以降の近代化が「工業>農業」「大都市>農村」との図式を広め、オルチャ渓谷も市街地開発や工場建設の対象となり「地域がコモディティ化」します。

また1950年代に農業改革で折半小作農を自作農として独立するよう促しましたが、上手くいかなかった人たちは離農して人口が減少していきます。そうしてテリトーリオとしてのオルチャ渓谷が人々の記憶から薄れていったのです。

しかし、1980年代になりテリトーリオという言葉が意識されるようになります。並行して、もう一つの言葉も重要になるのです。

「テリトーリオ」とともに覚えておきたい重要な言葉が「パエサッジョ」(paesaggio)で、近年頻繁に使われる。日本では景観、風景と訳す。こちらは故郷を指す「パエーゼ」という言葉から派生した用語で、「先人たちの営みが生み出した眺望」という意味合いが込められている。

あえて太字にした部分、イタリアの憲法9条にある景観とは、まさしく先人たちの営み、つまりは土地の文化的なつながりが視覚化されていることになります。

オルチャ渓谷のなだらかな変化がつらなる地形は美しい。アッと息をのむ。そして、トスカーナらしい糸杉に何らかの郷愁を感じる。それはなぜか?

かつて、根が横に広がらない糸杉を植えることで「何かと区切りをつける」「何かから防ぐ」意図があり、それを15世紀の画家たちが描くようになる。そして18世紀には外国人たちが、糸杉の並木をデザインしていく。その結果、現代人は眼前にある風景を眺めながら、かつてみた絵画を重ね合わせるのでしょう。

テリトーリオとパエサッジョが重視されはじめた1980年代、3つの特筆すべき動きがありました。1985年、2つの法律ができます。一つは「景観法」です。ここで景観の問題が(既に一応の解決策がみえた)都市空間からそれ以外の地域にウェイトが移されました。2つ目が「アグリツーリズモ法」で農家が民宿を経営するのが可能になります。これにより都市と田園の交流が密になります。それにともない、農産品の販売も拡大し、複数の収入源が確保されます。そして3つ目、1989年スローフード宣言です。農村や食の価値が再評価される契機になります(1999年には、小さなサイズの地域を対象にしたスローシティ宣言)。

それではオルチャ渓谷再生の転機は何だったのか?

ここでぼく自身の記憶を辿ると、1990年からのイタリア生活のなかで、以上の3つの動きを直接経験しています。トスカーナのアグリツーリズモの経営とそこを拠点にした事業展開、「これからは田園風景が重要だ!」と建築の専門家に何度も助言されたこと、ワインやオリーブデオリーブなどの農産品を軸とした新しいビジネス。こうしたことに程度の差こそあれ、何らかのカタチで関わりました。

そして今世紀に入ってから、これらの加速と拡大を肌身で感じてきました。以前、「イタリアの地方の風景と自分の経験を照らし合わせてみる。」に書いたことがあります。ウンブリア州にある高級ファッション企業、ブルネロ・クチネリが行った都市と田園風景の再生プロジェクトも、その一つです。ただ、そこで書いてない、しかし本稿での文脈に大いに関係するエピソードがあります。

1993-4年、(オルチャ渓谷ではない)トスカーナにオリーブ農園をもつ友人が「チンタ・セネーゼというシエナ豚を何頭か飼っている。中世の絵画にも描かれた白い帯のある豚で一時は絶滅寸前だった。その豚を友人から買いつけ、育てている。ピストルで撃ち自分で解体して生ハムをつくるのだが、これが絶品なんだ」と自慢され、ぼく自身、何度もそこを訪れ、その味に感動していたのです。ミラノの高級食材店で見かけると高価格の値札がついており、大いに納得がいきました。

彼の話す中世の絵画がまさに『都市と田園における善政の効果』(アンブロージョ・ロレンツェッティ)だったのです。

1960年代には飼育手間の煩雑さから個体数は150頭ほどに減り、70年代には血統の登録も途絶えてしまった。その後はわずかな担い手が労を厭わず細々と維持したものの、ほぼ忘れられた存在になっていた。1980年代までは養豚にはあまり良いイメージがなかったという。(中略)スローフード運動の価値観と結びつき、90年代には真逆の価値観が広がった。シエナ豚を飼育することがステイタスになる時代を迎えたのである。(中略)1997年に血統の登録を再開、2000年にシエナ豚保護組合が設立され、2012年にEUの原産地統制名称の認定を受けた。

真逆の価値観がひろまりつつあるその瞬間に、友人はシエナ豚をステイタスとしてぼくに自慢していたことがわかります。彼はドイツの大学の博士課程で哲学を勉強していたのですが、親の遺産として農園を継いでトスカーナに住み着いて間もなかった頃です。

このように都会での生活経験のある一部の知識層やホワイトカラーが農業に対する見方を変えつつあったその時代、オルチャ渓谷を巡って人々がどう動いていたか?です。そのきっかけは1984年、トスカーナ州が産業廃棄物処理場の建設先としてオルチャ渓谷を候補としていたことが明るみになったことです。

オルチャ渓谷芸術的自然公園の設立を目標に据えた。

5つの自治体(コムーネ)の首長が建設阻止の対策を話し合います。しかし、彼らのとった手段は州の方針への反対運動ではなく、オルチャ渓谷芸術的自然公園の設立を目標に据えたのです。建築、歴史、経済、法学などの専門家が集まった検討委員会の提案です。1988年、5つの自治体が取り決めを締結し、その翌年、シエナ県も参画を決めます。

1992年、テリトーリオの住民説明会で農業団体が有機農業の実践を提案。ここから、農作物や農産品の品質をあげる(地理的表示保護制度による認定につながる)、農業者は経営レベルをあげる、農村と都市の交流をつくる、アグリツーリズモをコアとした観光ビジネスをつくる、と全体の構図が描かれていったのです(ちょうど、友人がシエナ豚を自慢し、本宅の離れにあった別邸をアグリツーリズモとして使う検討をしていたタイミングです)。

そして1996年、公園管理団体のオルチャ渓谷有限会社が設立され、トスカーナ州の設定した「地域自然保護区」の条件を満たすに至り、1999年、「オルチャ渓谷公園」が認可され、5つのコムーネ全域の92%が対象公園内になりました。その63%が農業地域です。歴史と自然を守りながら、営農活動を観光を通じてサポートする仕掛けが、この地域構成を支えるわけです。

その後、ユネスコの世界遺産登録へと歩みをさらに進めるのですが、前述したように、鍵となったのがテリトーリオを初期ルネサンスのシエナ派による絵画と結びつけたことです(あのフレスコ画です)。これによって、「ありふれた田園風景」が文化的景観として見出され、したがって2004年の登録は、この文化的景観というコンセプト自体がユネスコのなかで認知されたとみてよいでしょう。

正確にいえば、ユネスコの世界遺産条約は1992年の改正で文化的景観を世界遺産のカテゴリーに含むとしました。しかし、オルチャ渓谷以前の文化的景観とは珍しい風景に偏りがちだったとも言えるので、文化的景観の深い意味にさらに踏み込んだ判断が2004年にされたと表現してよいと考えられます。

地域の人々の生活はどう変わっていったのか?

まず、農家の環境はよくなったのでしょうか?もともと農場(ポデーレ)の家屋の多くは、住居であってさえ、なかなか修繕へお金をまわす余裕がなかったのが実情です。

1992年、この地域の宿泊施設は47軒。それが2008年には353軒に増えています。アグリツーリズモをいかに積極的に取り入れたかがわかります。当然、住居環境の向上に貢献していきます。1990年代、宿泊施設の増加が田園に活力をもたらしたのですが、今世紀に入ると、じょじょにその勢いが都市にも及びはじめ、店舗が増えていきます。

2010年以降にはピエンツァの小路に店舗が開店するようになり、都市形態を活かした回遊性が生まれ始めた。2011年に創業したピエンツァ織りを再現する工房は早い例である。この頃からサン・クイリコ・ドルチャは高級路線を歩み始めた。

サン・クイリコ・ドルチャは高級路線を歩み始めたのが2010年あたりとありますが、次のような記述もあります。

民間の取り組みは1990年代前半に始まった。サン・クイリコ・ドルチャのチェントロ・ストリコに古い家屋がラグジュアリ・ホテルとして改造され、同じ経営者が翌年にはひなびたピッツァ専門店を買い取り、上品なレストランに仕立てあげた。この先駆的な取り組みの成功は、地域の人々に自信を与えた。

ここから想像するに、起業家精神豊富な人がセンスのよいラグジュアリー路線の可能性を示し、これをみた周囲の人たちやここを観光で訪れた都会の人たちが「何か、自分でもやってみよう!」と思うような刺激を与え、およそ10-20年のうちにアントレプレナーシップのエコシステムが醸成されていったのではないかと思います(この部分、安西洋之/中野香織『新・ラグジュアリー 文化を生み出す経済 10の講義』(クロスメディアパブリッシング)で書いた、ラグジュアリーとは新しい文化の実験場である、という説明と一致しています)。

そして、このエコシステムの形成がEUなどの助成金を申請するさいの裏書きになり、個々の民間所有の建造物以外の公共空間の修復の加速が可能になったのでしょう。これがまた田園地帯の農場にあるアグリツーリズモの質をあげ、同時にパエサッジョの多様化と、その多様化の可視化が促進されました。

そのなかには、前述した糸杉の並木も含まれ、「トスカーナらしい風景」が量として増加していきました(下の写真はアグリツーリズモ。1階がサロン、2階が客室。1786年の建設で1988年まで名門家族の私邸として使われていた。その間、映画監督のフェデリコ・フェリーニと女優ジュリエッタ・マシ―ナも長期滞在。2006年、一族の1人が営業を開始)。

定住人口にも変化があります。1951年をピークに急激に減少。1971年までに4割が流出してしまいます(農業改革についていけなかった人たちの離農)。20世紀末で微減、2013年から5年間の平均で-1.49%(2015年ー18年は-0.18%)と減少に歯止めがかかっています。従事する産業別では、製造業が減少、農業が横ばい、サービス業、特に観光業が増えています。

以下の記述は極めて示唆に富みます。

20世紀後半に推進してきた農業の大規模化、機械化、産業化という歩みとは別に伝統的な耕作方法を再評価した結果、高齢となった農業者が誇りを取り戻し、後継の農業者は専門家と経営者という両面から自立心と自尊心を獲得したことも意義深い。のんびりと経営する老農業者と、営農と宿泊を自家製品と結びつけ農業の豊かさと品質をアピールする新しい経営者が等しく利用できる制度設計だったアグリツーリズモ法も、活用する生産者の裾野を広げた。こうしたメカニズムによってオルチャ渓谷の農業が急速に蘇り、取り戻した自信と活力こそ、田園風景の魅力の核心なのである。

「機転のきく元気な人たちが盛り上げたのでしょう?」という、この手の地域振興の話でよく出てくるアイロニカルな批判への反論になります。ラグジュアリーで先端モデルを示しながら、昔ながらの姿勢やアプローチに拘る、あるいはそこからは脱皮する気になれない人たちもエコシステムの重要なメンバーなのです。多分・・・ですが、これがエリートのみが享受するジェントリフィケーションを回避する「つっかえ棒」になっていると想像します。

(まったく文脈が違うのですが、1978年にイタリアで施行されたバザーリア法の思想を想起します。人はそれぞれに異なり、精神も正常か異常どうかの区切りをつけるべきではないとの考えから、隔離された精神病棟を廃止した法律です。この考え方はインド人の経済学者・アマルティア・センのケイパビリティアプローチ(人にはそれぞれに潜在能力がある)とも通じていますが、ソーシャルイノベーションの基本にアグリツーリズモ法は基づいていたのでは?と気が付きました。そこで、次に個々の人の動きをみてみます)。

さらに個々の生活にズームアップしてみる。

オルチャ渓谷の居住者は、昔から住んでいる街で商売をする人や農園で営農する人だけでなく、都市から移住してきた人など混合です。

しかし、新しい所有者はその土地の使い方が分かりません。先にさまざまなタイプを受け入れるメカニズムをもっているのがアグリツーリズモ法だとありましたが、次のような発想も興味深いです。ドイツ人建築家に建物と農地を売ったN氏のアイデアです。

N氏はこの取引を単なる不動産売買とは考えなかった。購入を希望する一家に農業のサポーターになってもらおうと思いついたのである。彼は塔状住居と農地の管理を請け負い、その収穫を譲り受けるというスキームを描いた。新しい所有者は建造物と農地の固定資産税等を担うかわりに、歴史が重層する美しい農業景観をいつでも楽しめる。この見事なギブアンドテイクは、健全な農的環境の維持に都市生活者が参加しやすくするアイデアともいえる。

N氏の考えたフレームは中世からあった折半小作農のコンセプトに近いようにも思えるのですが、主導権がどちらかに偏り過ぎていません。とても民主的な構図にみえます。そして、この構図を成立させているのが文化的景観の価値であることに想いをはせると、1990年代以降のオルチャ渓谷での人々の動きは、民主的なソーシャルイノベーションであったとの確信を深めます。

別の農場をみてみましょう。レ・カーゼ農場はおよそ18haの林を含む80hほどの農地です。ここは高齢の農民・M氏兄弟によって耕作されています。

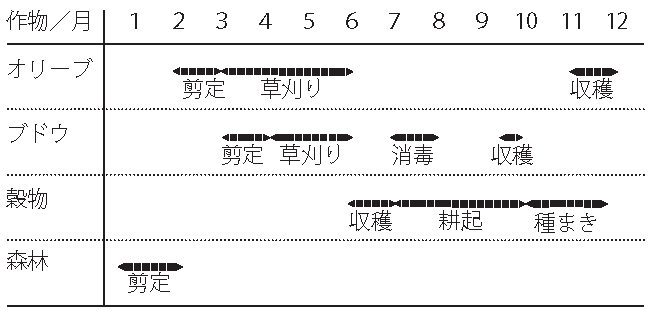

母屋の東側のおよそ5hはオリーブ、イチジク、ブドウ、穀物の混合栽培、牧草と穀物を交互に栽培する別の畑が12hあり、その半分を農業法人に貸しています。1980年代までは羊30頭、オスの豚20頭、メスの豚3-4頭、そのほかに乳牛も飼育していましたが、現在は鶏10羽だけです。多くを飼育するには無理な年齢になってきたからです。下図のように年間を通じ、畑だけでもこれだけの作業があります。

実は、ここも折半小作農です。農場を所有するのはアグラヴィ・スコット家の当主・ジゼルダ氏です。彼女はアグリツーリズモも経営し、そのためのマネージャーも雇っています。オリーブオイル、ワイン、小麦も生産しています。

ジルダ氏は農場から1.5キロほど離れたカルティリオーネ・ドルチャに住んでいますが、幼少期にはこの農場で寝泊まりすることもありました。そのような思い出があるためか、(他の農場は売却しても)この農場を手放さないだけでなく、古くから働くM氏兄弟の年齢にも配慮し、作業可能な範囲を調整しているようです。文化的景観にある農場の経営方針としてとてもまっとうです。

この本を読んで、あらためて思ったことは何か?

以下はデザイナーの原研哉さんがサイト「低空飛行」に書いている文章です。スリランカのホテルに滞在して考えたことです。

自然のままではなく、人為を介入させることで、自然をむしろ際立たせ、その場を訪れる人々に、その土地の歴史や文化とともに見事に収穫して見せる。つまり、ホテルは、それが建つ風土や伝統、食の最良の解釈と考えられる。それは、その土地に生を受けた人間として、自然と対峙する誇りを生み出す営みである。

ぼくは、昨年8月、山形県の田んぼのど真ん中にあるスイデンテラスを訪れたとき、ホテルによって水田を違った目でみている自分を発見しました。原さんが言うように、水田の解釈者としてホテルがある、と。

1990年代、サン・クイリコ・ドルチャのチェントロ・ストリコに古い家屋がラグジュアリ・ホテルとして開業したのは、オルチャ渓谷の解釈者だったのでしょう。それは重要なひとつのフックです。

しかし、それだけだとジェントリフィケーションを招きかねない。その誘惑にのらない文化土壌として、老齢の農民もが作業しながら生きられる個人の尊厳を重んじるエコシステムが期待されるのだと、この本を読みながら思いました。いわば、人生観が文化的景観の基礎になります。

でも何よりも痛感したのは、どのような場所もコトも長期間に渡って高い評価を受け続けるのはありえない、という冷酷な現実です。古代ギリシャ哲学でさえ、イスラム圏で翻訳された書物を通じてヨーロッパで「再発見」されたのは、およそ1000年を経過した後です。

あらゆるものは、評価と再発見の繰り返しです。人類がかかえる、この嫌になるほどの浮き沈みをもう少しフェアに扱えないか?と考えるのは当然です。だいたい、多くその時々にあった選択肢がみつけにくい、または忘れ去られるのはあまりに愚かではないか、と考えます。

人々は、いくつかの選択肢を生み出し、ある時は積極的に選び、ある時は消極的な消去法で選んでいます。例えば、チーズの近現代史でいえばオランダはその土壌条件から工業的な量産に向かわざるをえなかった。英国も科学的思考を重んじて量産化に舵をきったが、農村にある伝統製法も生き残る余地があったから、20世紀後半以降の手作り的なチーズへの志向に合わせやすかった。

一方、米国は量産一辺倒だったが、それを可能にしたのは米国市場での一般消費者の食のセンスにも起因していた。しかし、その米国においても、クラフトが求められる時代にもなってきた。これはポール・キンステッド『チーズと文明』(築地書館)に書かれている内容です。

フランスやイタリアのチーズは伝統製法を選択肢として維持してきた地域です。したがって、スローフード以降の需要には対応しやすい土壌をもってきました。しかし、気候変動への対応が急務とされるなか、牛のゲップがはなつメタンガスが問題になり、チーズそのものが必ずしも「善玉」ではないと議論されています。

とすると、我々が考えるべきことは何か?社会としての選択肢のアーカイブをいかに確保して可視化しておくか?ではないかと思います。

工芸の世界では伝統技術の継承がよく話題になりますが、この課題のポイントは、何世紀後かの世界の子孫が生きるにあたっての選択肢の一つでありえるか?です。2023年にたとえ継承者が途絶えたとしても、しかるべきアーカイブがケアされるべきコモンズとして残れば(今のデジタル技術であれば、かなりの精度で残こせるデータが多いでしょう。100%ではないにせよ)、チーズにおける20世紀後半以降のオランダのような不幸は避けられます。

そう、『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ 都市と田園の風景を読む』が教えてくれるのは、テリトーリオとはケアすべきコモンズが可視化された空間である、ということです。ぼくは意味のイノベーションのエヴェンジェリスト的な活動をしており、ストックホルム経済大のロベルト・ベルガンティとよく話します。6年前、彼の本『突破するデザイン』(日経BP)の監修をしたのが契機ですが、その彼と東京にいる時、ある会社の人たちとの会食中、彼は次のような質問をしました。

イタリア人は歴史のあり方を示すのが世界での役割だと任じている。きみたち、日本の人は世界での役割は何だと考えているのか?

オルチャ渓谷を世界遺産に登録した文化的景観価値の意味するところは、このベルガンティの発言に多く示唆されています。

一冊の本のレビューに1万字以上も費やすのは初めての経験ですが、それだけ本書が伝える内容は強烈です。