エンタメ・スタートアップが作る、次のIPマルチユース経済圏 〜絶好調の日本IPビジネスの先に〜

アニメ・漫画などのエンタメビジネスをアップデートするスタートアップ、株式会社MintoのCEOの水野です。

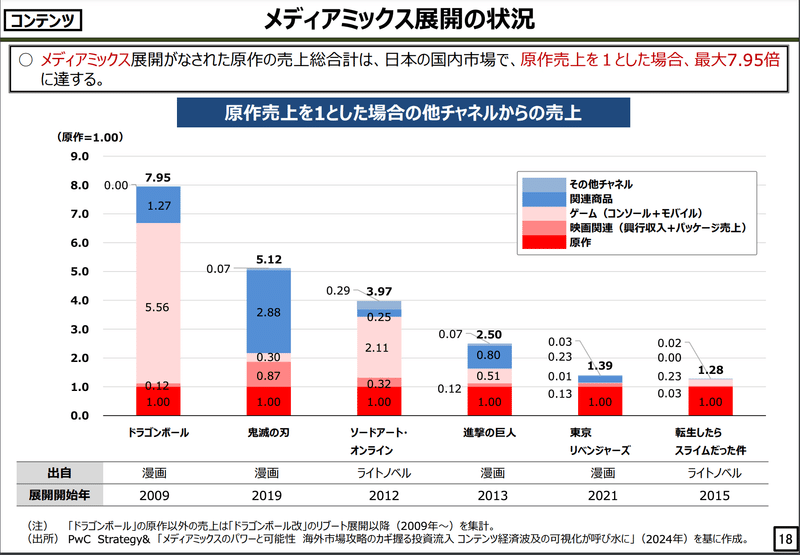

今回は、ひとつのIP(作品などの知的財産)の二次展開・マルチユースという観点で、日本、韓国のIPエンタメ企業の動向やスタートアップによる新しい取り組み等から、未来を想像していきたいと思います。

絶好調の日本のIPビジネス

毎年5月は、様々な日本のIPエンタメ企業の決算(3月決算)が発表されるタイミングです。今年は日本を代表するアニメ&キャラクター会社がいずれも好決算で着地しています。

・キャラクター会社のサンリオ → 過去最高益

・玩具/ゲーム会社のバンダイナムコHD → 過去最高売上で初の1兆円突破

・アニメ制作会社の東映アニメーション → 過去最高売上

いずれの企業の決算でも、国内向けのグッズやイベント売上の復活、海外向けのコンテンツ/ライセンスが伸びています。映像や配信での世界的な日本アニメブーム、日本へ来訪する観光客の需要、世代を超えた推し活消費行動など様々な要因が一気に押し寄せた感がありますね。

また、過去のコラムでも書いた通り、経済界や政府も重い腰を上げてコンテンツやクリエイタービジネスを産業として再定義&支援しようとしています(やっと…だけど嬉しい追い風)

日韓比較で見える、日本のIPビジネスの伸び代

今年も、引き続き日本のエンタメIP企業は順調に事業を伸ばしていくと予想されます。一方で、上述した3社の物販やイベントなどの事業の復活は、蓄積された日本の漫画・アニメ・キャラクターIPが、インバウンド、推し活需要といった消費者の行動変容によって再注目を浴びている=つまり、意図した事業モデルの改変や技術による産業構造の変化とは言えない部分もあるかと思います。

その上で、日本のIPビジネス(経済圏)の伸び代は、韓国エンタメのIP戦略(OSMU=One Source Multi Use)と比較すると見えてくるのかなと思っています。韓国エンタメのIP戦略の方が、日本と比べると歴史は浅いものの、デジタル活用やグローバル展開で先行しているからです。

比較① 歴史 / 背景の違い

日本の漫画・アニメは戦後の1950年頃から出版社による週刊誌やアニメ制作会社を中心にして独自の商慣習・文化として発展してきました。その過程で人気漫画やアニメから派生してキャラクター等をグッズ化するメーカーや映像化する会社が増え、結果的にIP経済圏が生まれ、ビジネスとして発展してきました。一方、韓国のエンタメビジネスは、1990年以降のK-POP、ドラマ、オンラインゲームなどのコンテンツの広がりをきっかけにIPビジネスが発展しています。音楽、芸能、ドラマ、漫画(webtoon)、IT企業間の連携や統合が早いことが特徴で、政府の支援が厚いのも違いだと思います。

様々な企業が関わるのが特徴。

比較② 主力コンテンツの違い

日本は、漫画やアニメを中心としたIP創出が主流で、漫画がアニメ化され、アニメが映画化され、その過程でグッズ等が販売されるパターンが多いです(その他はスーパーマリオ、ポケモン等のゲーム発)。

日本の漫画・アニメ作品が6つ。

一方で、韓国はドラマや映画などの映像、音楽(K-POP)などを中心にしたメディア展開によるIP創出が特徴です。スマートフォン普及後は、Webtoonが新たなコンテンツとして広がり、Webtoonを原作としたドラマが世界中の動画配信PFで展開され、IPとして2次収益を生み出しています。

これらのコンテンツ間での連携も活発で、例えば、BTSとのコラボwebtoon作品は、音楽/芸能×Webtoonの文脈で話題になりました。このコラボが実施されたのは2022年ですが、日本では、まだこのような連携はありません。

比較③ コンテンツ制作主体とマーケティング

日本は、漫画から広がるコンテンツやIPが多いため、漫画家に代表されるような個人クリエイターの作品を出版社、アニメ制作会社、グッズメーカーなど様々な会社が作者の意思を尊重しながら、ビジネスとして広げていく形が多いと思います(アニメ製作委員会等)。

それ故、それぞれのコンテンツ(アニメ、ゲーム、グッズ)を作った会社がマーケティングを行っているのが現状です。例外的にポケモン社は、自らキャラクターやコンテンツの開発・制作だけでなく、自社でも、国内・海外(東南アジア、インド等)へマーケティング展開をしています(以下はMintoでご支援した事例です)。

一方で韓国、特にK-POPコンテンツでは、OSMUを意識して事務所がプロデュースをすることが多いため、コンテンツの内容はもちろんのこと、マーケティングやビジネス展開までセットで考えているケースが多いと思います。SNSやYouTubeなどデジタルプラットフォームを積極的に活用して、一元的にコンテンツを多言語で発信し、海外のファンを獲得しています。

比較④ コミュニティの違い

日本のクリエイターやコンテンツ・ファンのコミュニティは、イベントや専用の展示会、ショップなどオフラインでのファン活動を重視しています。今年の各社決算でもグッズやイベント売上が大きく伸びているのが見受けられました。

韓国の場合も、もちろんオフラインイベントは多いですが、基本的にはK-POPアイドルに代表されるように、SNS、YouTube、その他テクノロジーを活用した接点作りで、ファンコミュニティを作り出しています。それを一歩押し進めたクローズドなファンクラブ的なポジションが、韓国K-POPのファンダムライフ・プラットフォームの「Weverse」と言えると思います。

ということで、日韓のIP創出の比較をしてみましたが、改めて、日本のIPビジネスの伸び代を考えた時に、韓国のIPビジネスの成功例やモデルを取り込んでいくことは、わかりやすいのでは、ないかなと思っています。

エンタメ・スタートアップによる新しいIPマルチユース

そのような中で、日本、韓国のIPマルチユースとして新たな可能性が見えてきているのが、Webtoonから課金型ショートドラマへのIP展開です。

Webtoonは、日本の漫画に対して、縦型&カラーで漫画フォーマットを再定義したコンテンツです。日本の漫画は、漫画→アニメ→グッズ等へとIP経済圏を広げていくのが一般的な形でした。それに倣って、韓国発のWebtoonでも「俺だけレベルアップな件」のように日本のアニメスタジオでアニメ化される作品が増えてきています。

一方で、アニメ化には、数年単位の時間と数億円単位の投資が必要になります。当然、実現のハードルが高く、成功までの時間も長くなります。

そこにタイミング良く登場したのが、日本のスタートアップ企業、emoleの手がける課金型ドラマ配信アプリの「BUMP」です。1話3分程度のショートドラマを1話数十円の課金(待てば無料&広告視聴で無料)型で配信しているサービスです。

1話課金(+広告)のビジネスモデルはWebtoonの大手PF「ピッコマ」を参考にしており、ドラマのテーマやトレンドもWebtoonに近い内容になっています。UIやUX的に、Webtoonで課金体験慣れしたユーザーにとってはスムーズに移行できるサービスになっています。

既に、Webtoonで人気になった原作を実写ショートドラマ化してヒットする例も出てきています。WebtoonスタジオのSORAJIMAが制作した「シンデレラ・コンプレックス」は、ショートドラマクリエイター集団ごっこ倶楽部が実写ドラマ化を担当し、BUMP内でも大ヒットコンテンツになりました。

今月、Mintoでも、ショートドラマのコンテンツプロデュース事業を開始し、BUMPで配信を開始しました。反響は大きいです。

◆配信開始

— BUMPドラマ【公式】 (@bump_drama) May 22, 2024

『不倫ピエロと禁断の果実。』

💔愛した夫には、裏の顔がありました💍

視聴はこちらから↓https://t.co/NTXt3K7u6b

出演:#矢野優花 #宮澤佑#若林元太#矢野あゆみ#ミスターちん

監督 :金子智明#BUMPドラマ pic.twitter.com/k3gQO7H8fX

また、BUMPは、直近では、韓国でサービスも開始しており、韓国のドラマスタジオやWebtoonスタジオからも注目を集めています。

漫画→アニメ→グッズというIPのマルチユースに対して、Webtoon→ショートドラマというIPのマルチユースは、素早く他メディアに拡張でき、課金もしてもらえるメリットがあります。中長期的なIPに育つかどうかは、これからの挑戦次第ですが、新しいIPのマルチユースの可能性が一つ広がったと言えます。

元々、ショートドラマ自体は中国で広がっていたコンテンツでもあり、中国の会社による日本向けの展開も活発化しています。日本、韓国、中国、さらに東南アジア、欧米での海外展開などが広がることによって、まだ見えていない新しい事業へと広がる可能性もあるのでは?と思っています。

追記:Mintoは、6/27(木)に、吉本興業グループの株式会社FANYとNTTドコモ・スタジオ&ライブとの協業で、縦型ショートドラマプラットフォームの開発を今冬にリリースすることを発表しました。

ということで、今回は"エンタメ・スタートアップが作る、次のIPマルチユース経済圏 〜絶好調の日本IPビジネスの先に〜"というテーマで書いてみました。よろしければ、過去記事もお読みください!いいね(ハート)もいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?