売り手市場なのに“ITエンジニア就職氷河期”? 求人倍率は良好なのに就活で苦戦する理由

ここのところ新卒採用を中心に取り上げてきました。特段シリーズ化するつもりはなかったのですが、こういった情報を発信していると追加で情報が入ってきたり、当人である26新卒就活中の方々と話す機会も増えてきました。

一定の条件を満たせないと就職氷河期世代のようになってしまうように見えます。ここ数年かけて徐々に就職氷河期世代に類似したキャリアを選択する新卒が増加しており、諸々の条件が重なって26新卒でははっきりと情報系でも見られるようになりました。

テーマは26新卒ではあるものの、情報をつなぎ合わせていくと将来的なITエンジニアに対する懸念が大きくなってきたので、それについても言及していきます。

良心的な企業からなぜ内定が出ないのか

求人倍率が高い26新卒市場ですが、就活生にとっては決して楽勝ではないようです。エンジニアバブル下では採用目標人数を追っていたので受け入れ間口が広かったものの、現状では下記のような要素が重視されるようになりました。

利他性

エゴイズムを感じさせる言動があると多くの企業でお見送りされます

スキル

学部1-2年生のうちからプログラミングを始め、アルバイトプログラマーとしてキャリアを開始していないとサマーインターン参加が限定的になります

学部3年生の春から就活が始まるため、学部3年生には不利です

コミュニケーション力

非ITエンジニアとのコミュニケーションが取れるかどうかが判断されます

ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)

エピソードを整理しなければならないが、整理できていない人が多いです

学部1-2年生から何かに取り組まないとエピソードがない人も多いです

学部3年生の春から就活が始まるため、学部3年生には不利です

興味関心領域(後述)

応募先企業やその周辺に対する興味関心であり、エピソードベースだと望ましいです

こうした要素が重なっていくとお見送りに繋がります。

就職氷河期のような状況になった背景

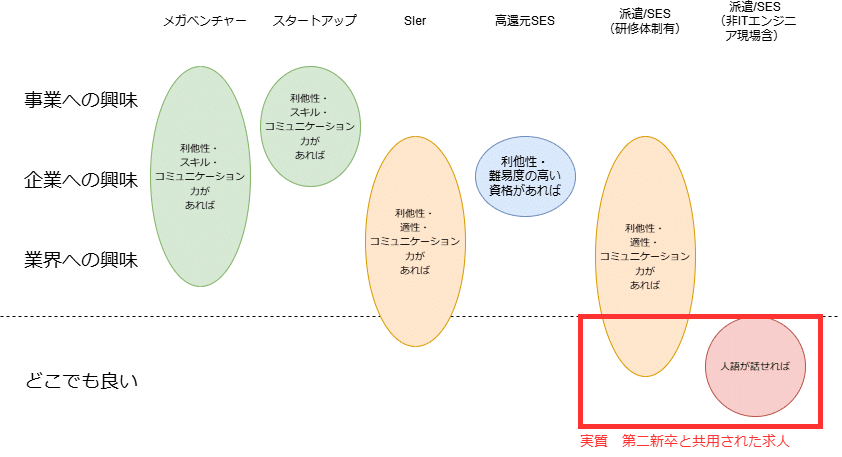

26新卒でより明確化した主要なITエンジニアの就職先と、そこに求められる項目についてのイメージを下図に示します。

この図を念頭に置きつつ、就職氷河期と類似した状況に陥っている就活生の背景について整理していきます。特に赤枠について中心に言及していきます。

就活早期化による候補者の準備不足と、ジョブ型の壁

採用ハードルの上昇に対し、就活が早期化したことによって学生の準備が間に合わないという側面が目立ちます。エンジニアバブル下であれば、甘めに選考をする企業が多かったり、未経験・微経験枠を採用して育成する姿勢の企業が見られたので救済されていましたが、今は減りました。

スキル面では、学部1-2年生のうちにプログラミングの勉強をしてプログラミングアルバイトをする程度のものを求める企業が目立ちます。スタートが遅れるとそれだけ不利になりやすいです。

興味関心領域についても、大学1-2年生のうちにある程度業界を調べたり、これまでの自身のことをまとめ、大学3年生の春にはエントリーシートを書き始めなければなりません。

プロ野球でいうと、基礎的な体力づくりやルール理解もしていない状態で入団審査が始まり、お見送りしているような状況です。

新卒の初任給がITエンジニアなどでは高めに設定されて久しいですが、その背景の一つにはジョブ型があります。新卒であってもすでに既存社員と遜色なく活躍できる人材が居ることから、中途人材と同じ基準でジャッジし、給与提示するような企業もあるのです。

ジョブ型に進みつつある日本ですが、それと就活の前倒しは矛盾した動きです。早期に刈り取り、ポテンシャルを見るのであれば、それはジョブ型ではなく従来型のメンバーシップ型雇用で育成前提の採用をするべきでしょう。

就活の軸出しに時間をかける企業の減少

「就活の軸」という言葉があります。ITメガベンチャー界隈でよく聞く言葉であり、就職先を選ぶ際の優先順位や、業界や事業方針に対する共感を原体験ベースで整理していく際に利用されます。この就活の軸が自社の方針と一致すればするほど良いとされ、志望理由につながっていきます。

エンジニアバブル下では、素養があるとカジュアル面談やインターンなどで判断した学生について人事担当者を割当て、興味関心の領域を伴走しながら整理するという動きがメガベンチャーを中心に起きていました。あるスタートアップでは、新卒の候補者一人あたりに5時間程度の時間をかけながら「就活の軸」を整理していったといいます。

普通であれば人材紹介会社がやっても良さそうなものですが、エンジニアバブル下では各社が自主的に実施していました。結果として、就活の軸を複数社が綱引きしながら内定承諾を奪い合う様相になっていたわけです。

就職氷河期世代からするとVIP待遇にも程がありますが、現在ではスタートアップ不況で新卒就活市場から撤退する企業もあり、こうした企業による軸出しは以前よりは少なくなっているようです。そうした企業が減った分だけ、自身で就活の軸出しをしなければならなくなった就活生が増えたと考えられます。

決まりにくい層だと淡白な上位層相手の人材紹介会社

情報系就活生にヒアリングをしていると、メガベンチャーや大手SIerを得意とする人材紹介会社には登録しており、受けていないわけではないことが分かります。

しかし、前述したような利他性・スキル・コミュニケーション力・ガクチカ・興味関心領域が薄いと、申し訳程度に2社程度しか案内されていないように見えます。

一つの傾向としては、大量に紹介するタイプの人材紹介会社に登録済みであり、当該人材紹介会社がつながっている企業が枯渇しているというパターンがあります。

もう一つの傾向としては、人材紹介会社の“タイパ”から考えた際に、長期戦になりそうな人材の優先度が下がっているというものです。

数社大手企業を紹介されるがままに受けた後は、自力で直接応募に望む方も居られます。自力で応募する際には業界理解やセンスが問われます。有名自社サービス、大手SIerを人材紹介会社で受けたあとは、急にSESを受けて終わりという方も居られました。

「どこでも良い」スタンスだと危うい第二新卒と同じプラットフォームの人材紹介会社

就活相談に乗っていくうえで気になったのが、応募先企業に対する興味関心が低い方が多いということです。企業への興味関心は、「キャリアに対する主体性とその解像度」につながり、「受け身である」として選考時にマイナス評価になります。

ここで候補者の数を回し、行動力で売上を上げるタイプの人材紹介会社に捕まると、「まずは受けてみましょう」という無対策のまま応募することになり、当然お見送りになるでしょう。こうした人材でも寛容な、図内赤枠内の企業に収まることが多いのです。

赤枠内の企業に多く紹介する人材紹介会社の顔ぶれを見ると、第二新卒のサービスが主体である傾向があります。紹介先の人材紹介会社も第二新卒を前提としているだけでなく、キャリアアドバイザーも第二新卒向けの人員を揃えています。就活生の書類レビューや面接対策を通して赤枠外の企業へ…とはなりません。第二新卒専業の人材紹介会社では能力的を行うのは難しく、また数を捌かないと事業が成立しないので事業的にも興味がないのです。

何故か頼られないキャリアセンター

本来であれば、一般的な大学にはキャリアセンターがあり、そこにある程度精査された情報が集まっています。しかしキャリアセンターを頼る学生は、全体的には少ないようです。

私もキャリアセンターの職員さんとお話をする機会がありますが、下記のような負のパターンになっているケースも見られます。

キャリアセンターの中の人が忙しい

エントリーシートの赤入れや面接練習などを少人数のスタッフで回しており、忙しい。キャリアセンターの中の人が専門性が高いIT分野についてキャッチアップできていない

非IT系学部が多い大学などで見られる。

キャッチアップするほどの対象学生がいない、あるいは忙しいなどの理由がある。キャリアセンターが学生に認知されていない

知られていないので利用されていない。

学内掲示板ではなく、いっそYouTubeチャンネルにしたほうが知られるのかもしれない。キャリアセンターがない

個人的に一校確認。

卒業したら自己責任という理念のもと、設置していない。

大学によってはとても手厚く、情報もしっかり収集されているキャリアセンターがあります。広告経由で素性の不明な人材紹介会社に入ったり、誰がやっているのか本名も経歴もわからない就活塾に10万円払うより、まずは行ってみましょう。学費の元を取る意味でも訪れてみて、だめな場合に別の方法を考えるのがいいでしょう。

10万円…

— 久松剛 レンタルEM (@makaibito) January 30, 2025

内定率100%とか誇ってるところがあるけど、「人語が喋れればOK」な企業とかあるからね…実績にもしっかりあったけど。

キャリアセンターや、人材紹介会社で良いのでは。

適当な人材紹介会社が増えているのも事実なんだけども、お金のない学生から毟り取るなと思うねぇ。 https://t.co/0oxfzk358S

行き過ぎたタイパ志向

タイパ志向と呼ばれますが、キャリア相談などをしていても、結論を急がれる方は学歴を問わず居られます。「まぁ、待て」と背景説明などをしても、それほど興味がない様子の人もいるのです。

自分の取れる選択肢が多数ある中で、迅速にそれらしく答えを出してほしいのではないかと感じる場面もあります。

情報商材屋さんだったら、こうしたタイプの方は良い顧客になりやすいのだろうな、と複雑に思うこともあります。

第二新卒主体の新卒人材紹介会社から見ても、誘導しやすく決めやすい人材でしょうし、学歴の良い人材もそれなりに混じっているので、おいしい存在でもあるでしょう。

急がば回れ。焦って結果を求めると、いい加減な業者に喰われます。

局所的な就職氷河期化、2030年のITエンジニア不足と他社内定承諾後内定

ITエンジニアにはなれていないが、実績にはカウントされる歪に注意

図内赤枠に吸い込まれている人材は相当数いるのではないかと考えています。この赤枠のうち、運良く教育体制に恵まれているSESや派遣会社に入れれば、一般的に想像されるITエンジニアとしてカウントできるでしょう。

しかし一般的には、未経験・微経験のSESや派遣を求める発注元の求人は減少しています。教育するつもりのある赤枠内企業も少なく、ヘルプデスクや家電量販店勤務、コールセンター勤務といった非IT系職種へのアサインをされている方もいます。ずっと待機でeラーニングという名のビデオ視聴をしているケースもあります。

こうした赤枠内企業に紹介した人材紹介会社としては「ITエンジニアとして就職させた」という実績になりますが、将来的に他社が中途採用市場で経験者を募る際にはスコープ外となりがちです。自力で難易度の高い資格を取得し、育成意志のあるSESに応募しない限り、ITエンジニアになることは厳しいでしょう。

内定承諾後辞退の捉え方

バヅクリの調査では、2023年~2026年の新卒498名のうち、51.4%が2社以上の企業から内定を得ているという発表がありました。

企業からすると内定を取り消すということは訴訟リスクがあるため、腹を括って内定を出しているわけですが、当の候補者は内定承諾をカジュアルにしているという結果とも読めます。

採用企業からすると由々しき事態なのですが、就活生が置かれている背景を考えると、ある程度は仕方のないことなのかもしれません。特に赤枠の企業群について内定を多く集めている学生も多いことから、そうした学生が悩んで応募して来た際には、上記の背景を鑑みて選考をして頂きたいところです。

2030年の中途経験者採用より、今の新卒採用

ITエンジニア新卒採用をする理由は数あります。意識の高い企業であれば「将来の幹部候補採用のため」ですし、「将来のコア人材採用のため」という企業も多く見られます。

しかし、現状の就活の前倒しに対して就活生がついていけず、間口の広い企業に吸い込まれている状況を見ると、「自社で手掛けているデジタルソリューションに詳しい若手の確保」も中長期的に危うくなると感じます。

生成AIの台頭により、現在存在するITエンジニアの業務内容や求人数には変化があるはずです。ただ、ITが活用されなくなるわけではありませんから、目の前のシステムやITソリューションがどのように動いているのかを理解し、時には責任を持てる人材は求められ続けるでしょう。数年先、そうした人材を中途採用市場で求めようとしても、ITエンジニアとして十分な経験を積めた若手が少ないため、今以上に苦労することになると思われます。

2030年に中途経験者を採用するよりは、2025年に素性の良い若手を採用して育成したほうが恐らく現実的だと予想します。

採用基準を見直しつつ、企業としては通年採用を行い、特に学部4年生の後半で既に内定承諾を持っているような学生であっても会ってみる姿勢が必要になっているのではないでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!